当前位置:首页 >> 书讯书评 >> 陈爽:石刻文献与北魏史研究

- 评《宋才子传笺证》

- 叶逢春刊《三国志通俗演义史传》出...

- 饾版精印与大众画谱之完美结合——...

- 《天下郡国利病书》流传考

- 残页做出大文章——评《俄藏黑水城...

- 阐微言以经世: 读《廖平全集》札记...

- 广搜博采集大成 论旨辩讹阐幽微—...

- 中国传统数学的里程碑

- 沉埋已久 终见天光——《余怀全集...

- 辑补纠谬 廓清眉目——读《补五代史...

- 小人物 大历史——《赵元成日记(...

- 萃聚理学精髓 嘉惠学术之林——评...

- 天人合一 自然人化

- 《吕祖谦全集》推出三卷?

- 从茫父家书看民国家庭教育

书讯书评

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1636031

编者按:点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程自2005年启动以来,2013年推出了第一部修订本《史记》,2015年修订本《旧五代史》《新五代史》在上海书展首发,2016年修订本《辽史》出版,今年3月,修订本《魏书》又将与读者见面。值此机会,《上海书评》组织了北魏专题,由六位学者带领我们从不同角度审视北魏时代的历史。本文为专题的第六篇。

墓志:北魏官僚贵族的群像

北魏石刻文献中最为大宗,也最常为研究者所利用的史料首推墓志。墓志是作为附葬品埋入墓中、记录墓主生平事迹的一种文献资料。北魏墓志的时间分布和地域分布是非常不均衡的,现存北魏早期墓志的数量很少,绝大多数墓志出现在孝文帝迁都之后,大都集中出土于河南洛阳,而在所有墓志之中,又以北魏宗室的墓志数量为最多。

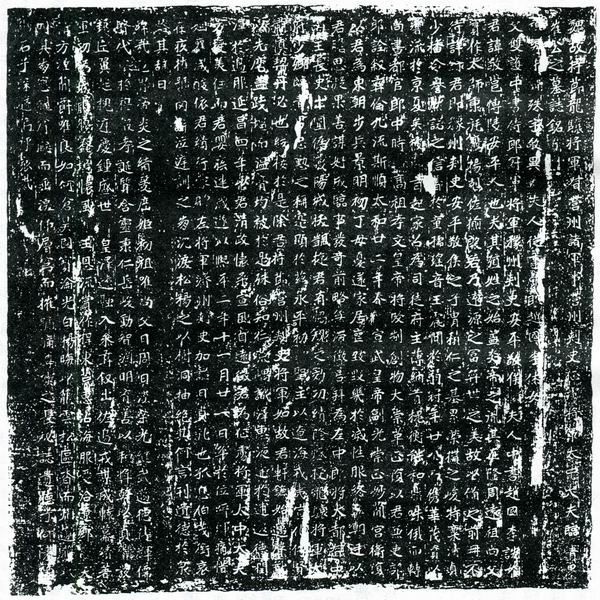

崔敬邕墓志

二十世纪以前,北魏墓志存量稀少,面世多出于偶然的机缘。例如,《崔敬邕墓志》是清康熙年间河北安平农民开挖水井时发现的,《刁遵墓志》是清雍正年间在河北南皮县民在清理一座旧寺废墟时出土;《张玄墓志》出土时地不明,为避康熙庙讳,改以墓主之字称为《张黑女墓志》。时人对墓志书法的兴趣远远大于其历史内涵,这些早期出土的墓志都成了书法史上的名帖。

清末民初,出土墓志数量激增,至二十世纪三十年代形成高潮,海外藏家的大肆抢购、海内文人的追捧魏碑,都导致墓志价格飞涨。洛阳邙山北魏贵族墓地被频繁盗掘,许多文人则竞相购藏。渐渐地,学者开始在书法之外,更多地关注墓志所承载的历史信息。这一时期的研究主流仍属于传统金石学的范畴。金石大家罗振玉在《雪堂金石文字跋尾》《石交录》《辽居稿》等著述中,以题跋形式对单方墓志作了具体考订。他还敏锐地意识到了新出墓志对校订《魏书》的重要作用,开始着手利用墓志重新整理《魏书》中残缺最为严重的《宗室传》,穷数年之功写就《魏宗室传注》《魏宗室传注校补》《魏宗室世系表》等。

总体说来,墓志在当时还只是少数文人手中把玩的雅物,似罗氏这等既有学力又有财力的学人毕竟凤毛麟角。

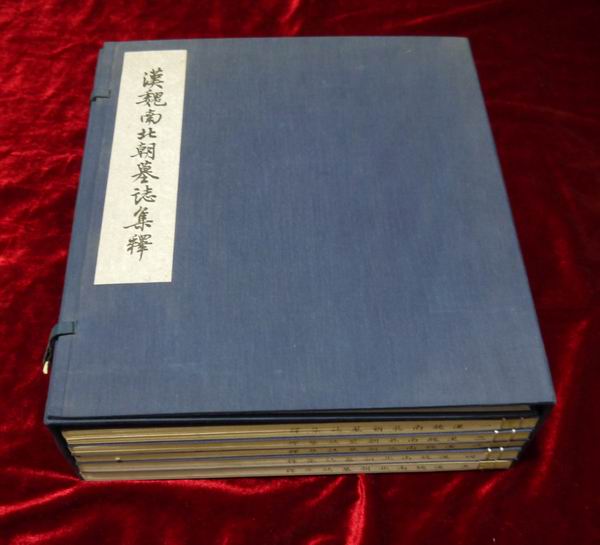

《汉魏南北朝墓志集释》

1956年出版的赵万里《汉魏南北朝墓志集释》,是对魏晋南北朝墓志划时代的系统著录。全书收录当时能够搜索到的这一时期的几乎所有墓志,共三百六十二件,大半为北魏墓志,以类相从,每方墓志均有考释和图版,使学界对魏晋南北朝墓志的研究首次有了一个可以放心征引的“标准本”。

然而在当时的学术氛围下,学界对北魏历史的关注还停留在鲜卑族源、迁都汉化、均田制、魏末农民大起义等重大历史问题的讨论,墓志史料几乎无人关注。除姚薇元先生《北朝胡姓考》等个别著述对此有所参阅,多数论文专著都罕见引用。

二十世纪七十年代初,中华书局点校本《魏书》出版,主持整理的唐长孺先生尝试用墓志史料系统订正《魏书》的文字讹误与史事疏失,在《魏书》校刊记中,引用了《金石萃编》和《墓志集释》等金石著述中的数十条新史料。以墓志校史并不完全符合传统校勘学的体例规范,但对史料奇缺的北魏史研究来说却弥足珍贵,也就此开创了一个全新古籍整理体式,因而广受学界称道。

1980年代改革开放之始,学风为之一变,绝大部分的学者对北魏墓志的认知十分有限,墓志的系统整理和研究成了当务之急。1990年,赵超先生所撰《汉魏南北朝墓志汇编》出版,使一般学者从此有了置于案头可供快捷翻检的释文本,嘉惠学林,功不可没。2005年出版的罗新、叶炜《新出魏晋南北朝墓志疏证》,汇集了1986年至2003年在各类文物考古杂志上公开发表的墓志九十余方,其中包括四十余方北魏墓志,每方墓志均有释文和考证。2009年出版的毛远明《汉魏六朝碑刻校注》则是一部集汉魏六朝墓志传统著录之大成的著述。以上诸书配合洛阳文物考古工作队所编《洛阳出土北魏墓志选编》和《新中国出土墓志》各卷图版和释文,构成了一个较为科学和完整的墓志著录系列。

新世纪伊始,以大规模基建的展开、盗墓和走私的猖獗为主要动因,北魏墓志的“出土”迎来第二次“井喷”,因商贾射利,伪志伪拓不免泛滥,遂成鱼龙混杂的局面。众多由民间藏拓的墓志,被有识之士汇集为《河洛墓刻拾零》《邙洛碑志三百种》《洛阳新获七朝墓志》《秦晋豫新出墓志搜佚》(及续编)等书,构成另一个著录系列。随着新出墓志的不断涌现,相关著录也随之不断更新,仅2016年出版的大型著录,即有《北朝艺术研究院藏品目录·墓志》和《墨香阁藏北朝墓志》等数种。

已出土的数百方北魏墓志蔚为大观,构成了北魏上层官僚贵族的群像,其中有些是《魏书》里风云一时的著名人物,有些完全不见于史传,有些则正史中只提及其名讳,仕履不详。墓志的出土,或可订史传之误,或可补史传之缺,或可提供进一步研究的线索。层出不穷的墓志史料,极大地激发了学术研究的灵感,也直接引领了北魏历史的研究方向,短短十余年间,墓志研究已从涓涓细流发展为荦荦显学,学人纷纷恶补金石知识,竞相预流。

墓志研究最基础的方式是以单方墓志的考释为起点,依据传统金石学的规范,以点断文句、考释文字、职官和墓主履历为主要内容,并对墓志的材质与形制、平阙格式、出土时地等因素做全面的考察,通过与传世文献的比对揭示其历史背景。

崔昂墓志

墓志史料对北魏史研究最直接的推进是士族个案的研究。活跃在北魏时期的很多重要大族,如清河崔氏、博陵崔氏、范阳卢氏、陇西李氏、赵郡李氏、弘农杨氏、上谷寇氏等,均有相当数量的墓志出土。另一个重要推进是官制的研究,如通过墓志来总结、归纳北魏爵制的变化,探讨“直勤”、“羽真”等史传中语焉不详的北魏前期官制等。此外,利用墓志所载地名进行历史地理研究,复原北魏城市里坊结构和乡村聚落,以及利用墓志所见家庭成员信息进行社会史研究,考察北魏人口寿命、家庭结构、嫡庶关系、妇女地位等问题,都是墓志研究的重要课题。

元勰墓志

近年来,单纯的以志证史与以志补史,已经不能完全满足深化研究的需要,一些学者开始尝试墓志的综合研究,如通过同一家族前后不同谱系叙述的变化,来探索其伪托和假冒谱系的具体过程,又如通过墓志的首题与尾记,来复原谱牒的原始文本——这种努力,被陆扬教授总结为“从内容和方法比较单一的史料考证走向对墓志的内涵作全面的史学分析”。

墓志文献之于研究者的意义,远非增加几条文字史料这样简单直接。墓志具备文献与文物的双重属性,使得研究者可以通过墓志获得传世文献史料无法替代的历史体验,即所谓身临其境的历史“现场感”。

讲一个笔者对“河阴之变”研究的实例:公元528年,契胡酋长尔朱荣纵兵屠戮北魏的王公百官两千多人,造成“公卿歼尽”的河阴惨剧。我从《魏书》等史传记述中搜寻出有名讳的河阴遇害者五六十人,又先后辑录出河阴死难者墓志三十多方。由于遇害者入葬时朝廷仍处在尔朱氏的高压之下,即使是深埋地下的墓志,对河阴之变也只能噤若寒蝉,讳言墓主死因,仅称“暴薨”、“暴卒”、“薨于位”、“终于其第”、“横罹乱兵”,唯有墓主生命终止的时间整齐地指向“建义(武泰)元年四月十三日”。

审视这数十方墓志图版,恍若走入一千五百年前洛阳北邙那片一望无际的新坟:死者中有身居宰辅的老臣,亦有弱冠初仕的少年;有文士,亦有武将;有贪官,亦有廉吏;有父子同殁,亦有兄弟同难,而每一死者的背后都是支离破碎的家庭和遭受重创的家族。按最为保守的估算,河阴死难官员的数量占北魏所有官员总数的七分之一,占全部京官的半数以上,并且全部是高级官吏。北魏王朝的上层精英几乎被铲除殆尽,留下的权力真空被此后崛起的六镇武人迅速填补,注入又一股“塞外野蛮精悍之血”,北朝历史由断裂走向重新整合。一方方冰凉的墓志,承载了北魏末年朝野众生的恐惧、崩溃与绝望,真实地记录了中古历史上这场残忍而血腥的“权力的游戏”。

官方刻石:北魏王朝的时空坐标

与深埋地下的墓志不同,石碑与石刻立于地表,形制巨大,更容易受到自然的侵蚀与人为的破坏。北魏传世名碑《孝文帝吊比干文》《郑文公碑》《晖福寺碑》等,或为后世重刻,或已残泐不清,数量有限。近年来,北魏碑刻,特别是北魏早期官方刻石的发掘和整理有了若干突破性的进展。

嘎仙洞远景

嘎仙洞近景

《嘎仙洞祝文》的发现可称是二十世纪北魏早期历史研究最为重大的发现。据《魏书·礼志》与《乌洛侯传》记载,拓跋鲜卑祖先居住于大鲜卑山的旧墟石室。北魏太平真君四年(443),太武帝拓跋焘派遣中书侍郎李敞来此致祭,刻石为祝。但石室位置究竟在何处,一直众说纷纭,未有定论。

1980年7月,时任呼伦贝尔盟文物管理站站长的米文平先生,根据《魏书》的线索反复推敲,坚信所谓石室应是天然洞穴,而非人工建筑。据此,他把目光锁定于深藏在大兴安岭北部丛山密林中的嘎仙洞,先后四次探访,终于在一个夏日的午后,借着洞口斜射进来的微弱光线,在石壁上发现了李敞祝文。

嘎仙洞祝文

嘎仙洞石壁铭刻的发现在学界产生了轰动,证实了所谓“大鲜卑山”就是今大兴安岭,拓跋部即由此南迁,从而基本解决了北方民族史上多年未决的一桩学术公案,为研究东胡系诸部族的演进历史,提供了一个准确的地理坐标。

探访北魏东巡碑(2010年11月陈爽摄)

北魏东巡碑残石(2010年11月陈爽摄)

《东巡碑》是北魏太延元年(435)冬太武帝于徐水所立,其时他先率军东巡河北诸州,之后西返平城,行军至徐水河谷时即兴演示射艺,刻石纪功。东巡三碑在《水经注》中即有记载,但其拓片直至民国始为学界所知,至于立碑地点及各碑的具体情况则迄无确切信息。北京大学罗新教授在2002年、2009年和2010年沿徐水两岸多次察访,确证了立碑地点,并在当地文史爱好者的帮助下获得了东巡碑的碑座和碑身残石,为研究北魏早期历史和制度提供了第一手资料。

《南巡碑》是北魏和平二年(461)文成帝于灵丘所立,碑文分正、反两面,碑阳记述文成帝南巡定、相、冀三州的活动、见闻与树碑经过,碑阴皆记随行官员的官爵姓名。山西考古工作者穷数年之功,反复搜访,前后寻觅十块残碑。再经张庆捷等先生反复研究,拼合了部分残碑,使石碑文字得以部分复原,全碑可识读者达两千五百余字,碑阴详列随行文武官员的职官、姓氏、族属等,很多职官如内阿干、折纥真、斛洛真、羽真、内行内小、内行令、内三郎、内行内三郎、内阿干、内都幢将、内小幢将、三郎幢将、雅乐真幢将与贺浑吐略渥等,《魏书•官氏志》中皆不见记载,只有个别官号也偶见于《魏书》诸卷。北魏前期官制世称不详,主要原因就是资料匮乏。掌握这批珍贵资料,对深入研究北魏前期官制及其渊源嬗变,有着极重要的意义。

北魏官方刻石的几次重大发现有一个共同的特征,都不是机缘巧合的偶然发现,而是学者根据传世文献所提供的线索反复筛察确证,进而实地探寻察访后才取得的重要成果。官方刻石所承载的历史信息的重要性,与一般个人墓志的内容不可同日而语,即便只言片字,也往往能引出或解决很多重要历史问题。几块北魏早期官方刻石的发现,为探究北魏王朝的发展历程确立了清晰而明确的时空坐标。

造像记:北魏民众的生活场景

如果说北魏碑刻和墓志的主人基本都是帝王将相和达官显贵,主要反映的是北魏上层社会的历史,那么北魏造像记所呈现的阶级与阶层相较之下则要广泛很多。

北朝佛法大盛,造像弘法成为全民参与的社会活动。佛像雕成之后,出资人往往要求工匠在佛像底座、像背或者侧面刻上文字,这些文字主要包括造像时间、缘由、祈愿以及捐资人的姓名,就是造像记。从造像记题名看,参与造像活动的人员包括官吏、僧尼与一般庶民,除个别官员和极少数僧人见于史传外,绝大多数造像者名不见经传。晚清以前,除了《龙门二十品》等个别皇家造像题记成为书法经典外,大多数造像广布于北方的诸多荒村野寺,饱受岁月侵蚀,因题记多漫漶,书法粗糙,内容庞杂,文欠雅训,一向是传统金石学家所“不堪著录”的鸡肋。

北魏骆道明造像碑碑阴

现代学术对造像记最初的利用,是从艺术史角度着手的,大多是通过题记证实根据造像的所在位置、纪年、造像内容和风格等。对史学研究来说,造像记多只是程式化的祈愿之语和众多枯燥无味的题名,且分布零散,难以利用。

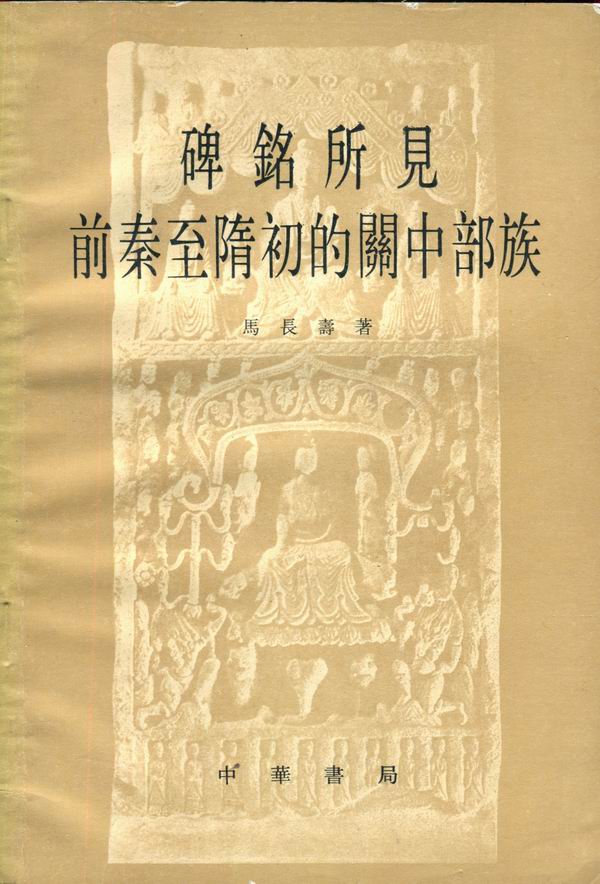

《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》

率先在造像记的史学利用方面获得突破的是马长寿先生,他于1965年完成《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》一书,通过文献与碑铭相互印证,解析了前秦至隋初两百年间关中少数民族部族的历史变迁。在《北魏前期的李润羌和北魏题名造像的四种方式》这一章,他把北魏造像分为家属造像、同族同姓人造像、同族异姓人造像和异族异姓人造像四类,深入分析了羌族的家庭成员组成与婚姻关系、羌人的迁徙与杂居状况等。这部书将包括造像记在内的看似零乱的材料有机组合起来,解决了中古部族研究中的缺环,成为中古民族史研究的典范之作。

《五、六世纪北方民众佛教信仰》

从上世纪九十年代后期开始,社会史的兴起为史学研究提供了新的研究视角,与史料众多、蓬勃兴旺的明清社会史研究相比,中古社会史显得相对沉寂,史料的零散和稀少成为难题。侯旭东先生于1998年出版的《五、六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》,统计分析了一千六百多方造像记,系统地研究了当时北方普通民众的佛教信仰状况。作者之所以引入造像记作为新史料,一是参与造像活动的人范围极广,不同于史传中唱主角的帝王将相,除少数官吏和僧人外,绝大多数为名不见经传的民众;二是造像记直接体现了造像人的心愿与认识,而非朝廷或僧团施加影响的结果。某种程度上,造像记是民众以自己的方式在历史上发出的声音,史家可以从中了解该地区民众的情况,充分认识和了解“这些文献上失载的芸芸众生”。

在2005年出版的《北朝村民的生活世界》中,作者又进一步拓展了这一研究理路,尝试把造像记与墓志碑刻等史料综合起来,结合历史文献,以“村里”为核心,分析其与州县、朝廷的关系,如利用造像题记中的北朝村名考订村落的时空分布,并研究北朝基层社会及其与官方社会的互动,如愿文所反映的北朝民众的国家观念,以及他们对皇帝、朝廷与国家的认同。

这一研究极大地改变了中古社会史研究的格局。受此影响,其他学者在造像记的研究中,也有意识地尝试社会史研究的观察视角和研究手段,对北魏的家庭结构进行复原,并对妇女身份与地位以及中古民间的结社情况等问题作了考察,使北魏民众的日常生活场景日益清晰而完整地显现出来。

不断增长的石刻史料展示了北魏史研究的广阔空间,但石刻文献的零散性和不确定性也使研究面临着歧路亡羊的“碎片化”隐忧。新出石刻虽数量巨大,但更多的是量的累积,尚无法撼动传世文献所确立的既有史实框架,我们对此须有清醒认识,力诫舍本逐末的功利化研究倾向。“新问题”并不一定总是伴随着“新史料”的出现而自动呈现,研究视角的转换与研究方法的革新,必须建立在对《魏书》等基础史料的精准把握之上。正所谓:碑刻墓志造像,朝廷官僚地方;莫道石刻重要,先把《魏书》读好。