当前位置:首页 >> 书讯书评 >> 【对话&公告】沉潜左史,继往开来——赵生群教授访谈录

- 评《宋才子传笺证》

- 叶逢春刊《三国志通俗演义史传》出...

- 饾版精印与大众画谱之完美结合——...

- 《天下郡国利病书》流传考

- 半个多世纪打造的精品

- 传承千载 翰墨飘香——《宋拓淳化阁...

- 商务印书馆推“中华现代学术名著丛...

- 《袁枚年谱新编》读后

- 学术的真实性,文学的可读性——读...

- 喜读增补本《唐钞文选集注汇存》

- 厘清史实 促进交流 功莫大焉——...

- 三峡考古研究系列丛书在渝首发 历数...

- 江南游记文学研究的新进展——读崔...

- 亲切实用 体系严整——古汉语词汇...

- 有关知识分子的“困厄与自由”——...

书讯书评

沉潜左史 继往开来

赵生群教授访谈录

赵生群教授,1957年2月生,江苏宜兴人,现任南京师范大学文学院教授,博士生导师。著有《太史公书研究》《〈史记〉编纂学导论》《〈史记〉文献学丛稿》《〈春秋〉经传研究》《春秋左传新注》《〈左传〉疑义新证》等,修订点校本《史记》,发表学术论文130余篇。兼任中国历史文献研究会副会长、中国《史记》研究会副会长、国际儒学研究会副会长。点校本《史记》(修订本)入选《光明日报》“2013年十大文化亮点”、《中华读书报》“2013年十大文化事件”,获得教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖一等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果奖一等奖、“致敬国学——2014首届全球华人国学大典”之“年度卓越传播奖”等多项奖励。

上篇

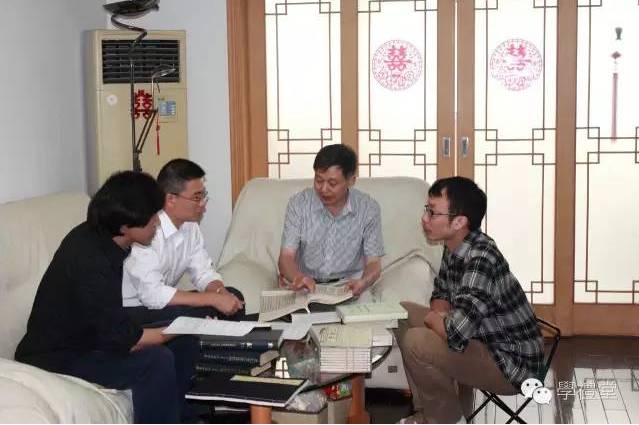

赵老师在学礼堂接受访谈

求学经历

王锷:赵老师,非常感谢您接受我们学礼堂的采访。首先请您讲讲上学的经历。

赵老师:我们这代人,中学阶段读书不多,尤其是几乎没有读过什么古文。我高中毕业以后,回到家里生产队劳动了两年多,那时候特别辛苦。我们生产队人多地少,一百几十个人只有七八十亩地,生产队在一个集镇,镇上办了很多的厂,粮管所、加工厂、农机厂、供销社之类的,田地很多都被征用了。虽然田地少,但是活很苦。我年轻的时候真的是吃过苦的。农机厂生产的设备送得很远,上海、镇江都有,制造大的机器,一个铸件可能有七八百斤,甚至上千斤,四个人来抬。上石灰、磷肥,两百多斤的担子都挑过。我印象比较深的是,以前粮管所有简易的露天屯,就是用泥巴和稻草圈起来放粮食的,非常高,夏天的时候,要把屯的麦子、稻子拿出来晒,早上挑出来,下午挑进去,一挑十天半个月都有,稻子一担一百五十斤,加上扁担和箩筐就是一百六十几斤,麦子一担一百六十斤,一共就是一百七十几斤,上去都不敢往下边看。

王锷:就是架一根木板,挑下来,再挑上去。

赵老师:对。我们叫跳板,长得不得了。

王锷:也就是说,高中毕业之后,在农村干了两年活,然后才参加高考。

赵老师:那年我们高考共考了两次。第一次叫初试,初试以后还有复试。初试已经刷掉一大批人了,初试时我感觉数学考得不好。考完后正好生产队要开河,以前生产队每年冬天都开河,那时候干活,早晚都能看到星星,劳动强度非常大。我考完后自觉无望,因此不准备复试,就去开河去了。我说没戏了,数学顶多三十几分。结果,开完河不到两天,复试通知来了。这下傻眼了,一点都没准备。好在复试加的科目是历史和地理,我说这个背背也许还行,反而觉得有些希望了。

王锷:您参加高考,应该是恢复高考后的第一届学生吧。

赵老师:我是1977年考试的,真正入学是1978年的3月5号。我们是春季入学,春季入学也就我们这一届,紧接着,半年以后,1978年9月份,78级就入学了。为了区别开,我们就叫77级,他们就叫78级,实际上我们也是1978年入学的。

王锷:北方把它叫春班和秋班,那您真正是恢复高考后的第一届大学生了。那您高考后,直接就到南师大来了吗?

赵老师:那时候我们第一志愿可以更改,当时报志愿大家都没有经验,我们农村的孩子,想法很简单,就是不管到哪里,换一个户口证就行。当时填的第一志愿是苏北的学校像盐城师专什么的,后来我们教导主任告诉我,你第一志愿可以冲一冲南师,因此就改了第一志愿,后来就被南师录取了。

王锷:那时候是分专业,还是直接报的中文系?

赵老师:中文系。那时候都是师范班,不分专业。

王锷:你们到南师以后是四年还是五年?条件怎么样?

赵老师:四年。当时一日三餐,都是一桌十个人,男女同学在一起,有若干个菜,还有汤。条件也还行,而且那时候吃饭不要钱,伙食费一个月还能稍微余下一点点。

王锷:那你们比我们那边条件好多了。你们上学的时候学的课程跟现在一样吗?

赵老师:应该说也差不多。

王锷:像徐复先生、钱玄先生给你们上课吗?

赵老师:上课。钱老上几门课,文字学、《说文》这些课都上过。徐老上“古代汉语”课。

王锷:那时候这边的师资也是相当好的了。那您当时上学的时候是什么情况,对所学的东西感兴趣吗?

赵老师:那时候我们是非常偏科的,有些课老师讲的什么甚至都不知道。那个时候也不像后来,点名、抓纪律之类。77级的学风可能是有史以来空前绝后的,都是知甘苦的学生。而且你想,从1966年到我们,十年的人积压在一起考。那时候全国好像才招二十七万,后来扩招大概到三十万的样子。

王锷:您上大学的时候多大岁数?

赵老师:耽搁了两年多,我记得我是二十一岁入学。我们最大的有比我大十岁的。

王锷:您还算小的,三十多岁的是比较多的。

赵老师:是,生了三四个孩子的都有。

王锷:您在这边上学上了四年,当时同班同学,还有没有在咱们这里的?

赵老师:还有不少,同班同学有徐克谦、王庆华、倪延年、许海燕等。当时一级分了四个班。实际上还扩招了一个新闻班,四十个人,插到了四个班上。实际上是把五个班并成了四个班。

王锷:你们上完是什么情况?

赵老师:上完就直接留校了。那时候人才奇缺,我们77级本科就留了十个,像江庆柏、徐克谦他们都是研究生留下来的,后来又陆续留下来一些,实际上是一二十个。

王锷:主要是当时高校里边人才缺,所以留校的机会就多。那么您对咱们的古文献学感兴趣是上大学的时候还是毕业以后?

赵老师:不瞒你说,当时根本就不知道古文献是个什么,同学们不要笑话,大学毕业了,《十三经注疏》都没有见到。我对古代文学是特别感兴趣的,偏科,我考得最好的也就是古代文学。但也有一次没有考好,记得是郁贤皓老师的课,唐宋这一段,默写诗词,“故国不堪回首月明中”,我不知怎么的,稀里糊涂地写成了“故国不堪回首明月中”,10分没有了。谈凤梁老师上先秦到魏晋那一段,我学得特别认真。那年冬天考试,我记得在现在的资料室。那时候资料室叫201,是一个大的教室,两百多人在里边上课,以前有种椅子,右边有一个扶手,可以做记录,两百个人就可以在里边听课。那年冬天很冷,记得当时学校里还有一个书店,我提前知道杨树达的《词诠》这一天到货,心心念念想买,所以很快把试卷答完,就去买那本书,结果买到了,很高兴,回头一想那个翻译我怎么一点印象都没有,好像是忘了做了。实际上我还是做了,成绩下来我才知道,得了96分,我很高兴,考得还是很不错的。谈老师后来当了我们的校长,他说有几项想扣你几分都找不到地方扣。当时确实是相当的偏科,有些课程就很一般了,良、中的都有,而且我普通话不好,语音这门课我就只是及格。那时候我留校还是有点幸运的,因为太偏科了。

王锷:那怎么留校的呢?是论考试成绩呢,还是有哪几位老师帮您说了话?

赵老师:有几位老师说话。谈老师就觉得我好,他说这样的人难找,成绩单什么的都拿出来了,别的成绩他不管。当然还有其他几位老师,也讲了话。所以很幸运,我就留下来了。

王锷:那时候的老师发发话,大概还是管用的。

赵老师:管用。总体分配情况也还比较宽松,很多同学都到了省级机关等很好的单位,因为人太缺了。

王锷:当时您对学术研究,对将来要做什么,有什么样的想法?

赵老师:我很早就喜欢读《史记》。在上大学的时候,谈老师搞兴趣小组,会定期交流,我就对《史记》感兴趣。那时候我写了几篇《史记》的文章,后来也还都是有影响的。我们77级毕业的时候是冬天,我记得是12月21号,我在全年级报告的题目就是《论司马谈作史》。

王锷:您本科阶段对《史记》这么感兴趣,是受了哪一位先生的影响?

赵老师:是谈老师。他讲课非常生动风趣,板书特别漂亮,龙飞凤舞,潇洒俊逸。谈老师的主要研究方向是小说,对先秦两汉这一段不是特别擅长,但他上课很有吸引力。我经常讲,一个好的老师,他讲的内容有时并不是最重要的,关键是要能调动学生,引起学生的兴趣。兴趣是最好的老师,有了兴趣你就从不懂到懂,从不知到知,从知之甚少到知之较多,到甚多,所以兴趣最要紧。

《太史公书研究》

王锷:赵老师,您是国内著名的《史记》研究专家,写过《太史公书研究》《<史记>文献学丛稿》《<史记>编纂学导论》,包括我们修订《史记》等等,在学术界影响都是很大的。《太史公书研究》是您最早出版的,这本书有什么内容?有什么特点?

赵老师:实际上还是主要偏重文献考证这方面的,有像司马迁的生平,《史记》的成书,司马谈作史考,《史记》的断限,《史记》的残缺和续补,另外还有《史记》和《战国策》的关系,《史记》《战国纵横家书》的史料价值等。除了文献考证方面,还有太史公是不是官名的问题,在《太史公新证》中作了一些考证。还有《史记》体例方面的,比如本纪、世家等体例都是写人物,根据什么标准来区分,为什么有的放到本纪,有的放到世家,有的放到列传,安排的依据是什么?实际上是想通过《史记》文本的分析,来做一些解读,因为各种各样的说法很多。还有《史记》体例有没有褒贬的问题。还有《史记》标题,有的标题是很奇怪的,一篇之中都不统一,同一类人它也不统一,各种各样的情况都有,可以说是五花八门,我也有些兴趣,作了一番考察。还有一些其他的内容,但主要是偏重于文献考证。

王锷:您觉得在这个书里,最有成就感,觉得自己做得最好的是哪几个方面?

赵老师:我觉得比较重要的题目有司马谈作史的问题。这个问题为什么重要呢?因为跟《史记》很多基本的文献研究问题都是紧密相关的。比如说在《史记》里边有两个断限,一个是从唐尧到麟止,就是元狩那一年。还有一个讲是从黄帝到太初。两个断限在《太史公自序》里边都提到了,为什么会出现这样的情况呢?它本身都不统一,所以有的人就有取舍。有人认为《史记》的下限止于麟止,这个恐怕是不能成立的,应该是到太初。也有人说,元狩以后的事情,是后人增窜的,比如崔适的《史记探源》就是这样的观点,他认为只写到获麟,获麟以后的事情都是后人增窜的,他指为通篇皆伪的有二十九篇之多。所以这是一个非常重要的问题。其实依我看,这两个断限并不矛盾,一个是司马谈发凡起例定的断限,他没有活到太初,到元封元年就去世了。还有一个是司马迁继承他父亲遗志,继续完成《史记》,延伸上下限形成的。所以并不矛盾,在《史记》中是并存的。用这个观点来看,很多问题也都迎刃而解了,也不存在所谓增窜、伪作等等问题了。断限的研究跟真伪、补窜的研究都有关系,所以我觉得这是一个比较重要的文献方面的问题。这一观点实际上大家都基本接受,包括张大可先生。张先生的态度很有意思,他是抽象地肯定,说司马谈作史的痕迹是存在的,但是具体地研究司马谈作史是没有意义的。没有意义的话,怎么确定这个痕迹就是事实呢?关于司马谈作史的痕迹,《太史公自序》中几句话就解决问题了,他说“小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙”,他的先人已经在编次旧闻了,说明不是从他开始的,这个道理很清楚。

王锷:如果司马谈和《史记》关系的问题说不清楚,很显然,《史记》的其他问题也说不清楚。您文章还讲到了关于司马迁生卒年的问题,也是一个大问题,和前一个问题是一样的,牵涉很多方面。

赵老师:是的。关于司马迁的生年,应该说我们发现了关键的证据。我以前搞过三家注辑佚,申请过一个古委会的项目:《史记》三家注辑考。一个是辑,一个是考,分别是让尤德艳、陈静和赵昌文做的。做下来的结果,《集解》当时没有找到什么,但是赵昌文做《索隐》,尤德艳做《正义》发现的东西,有好几百条。其中就有《玉海》引的一条《史记正义》的文字,就是引《博物志》的那一条材料(《博物志》“太史令茂陵显武里大夫司马迁,年二十八,三年六月乙卯除”),和《索隐》是一模一样的。也就是说,《史记正义》确定司马迁生年的依据和《索隐》是同源的,是同一条材料,都是《博物志》。也就是他在二十八岁那一年当了太史令这一条材料。所以后面《史记正义》在“五年而当太初元年”后面加的那一条按语“按迁年四十二岁”,那肯定不对,按照《玉海》引文来推算,只能是三十二岁。这就从史源上解决了生年的争议。

有关生年的讨论非常热烈。中国的、日本的学者写了好几十篇文章,50年代到80年代有过两次大规模的讨论,我们这个材料发现以后,袁传璋先生曾撰文说也可以定论了,因为史源的问题解决了。王国维在他的《太史公行年考》里,实际上也注意到《索隐》和《正义》的矛盾。他一方面认为司马贞引的那条《博物志》“本于汉时簿书,为最可信之史料”,另一方面却又认为文中的“二十八”应该作“三十八”。他为什么要这样想?其实我是理解王国维的,这其中有一个深层的原因。因为《史记》里面有些篇目都交代了史料的来源,如《刺客列传》提到夏无且、董生,《樊郦滕灌列传》提到樊它广,《郦生陆贾列传》提到平原君之子。在这些篇目的赞语中,太史公交代了自己的一些交游,并且说,我和谁关系好,听到他讲过一些什么事情,我写到某篇传记里面了。司马迁如果生在建元六年的话,那有很多是接不上的。王国维因此认定司马迁的生年应该是在汉景帝中元五年,因为夏无且、董生“未必及见史公道荆轲事”,而樊它广、平原君子“行辈亦远在史公前”,这实际上只是一个推理,此外,并无任何文献依据。以此为前提,他又用张守节的四十二岁当太初元年那条材料否定了原始的材料。虽然王国维的推理不能说完全没有道理,但是他显然忽略了其它的可能性。现在情况不同了,我们已经确认了司马谈、司马迁相继作史的事实,因而这三篇文章中的“太史公”,实际上是司马谈而非司马迁。实际上,即使是把司马迁的生年推前十年,与这几个人也还是接不上。这一点,其实王国维自己也讲了,他说,荆轲刺秦王,上距史公之生,有八十三年(王国维取司马迁生于景帝中元五年说,如取生于武帝建元六年说,则为九十三年)。还有其他两篇,他认为年辈接不上。他说这三篇“史公或追纪父谈语也”,那就是相差一层纸,他已经意识到可能是司马谈的东西,司马迁写进《史记》了。所以我们考证司马谈作史,它的意义就在这儿,把这一层纸捅破了,就证实了。所以根本不需要考虑司马迁行辈与夏无且等人能否相接的问题,赞语中的“太史公”,实际上就是司马谈,这样看,顺理成章。如果是司马迁,即如王国维所说,司马迁生在景帝中元五年,也还是接不上,因此,把司马迁的生年推前十年,没有太大的意义。王国维因为没有确认司马谈参与《史记》写作的事实,所以在取舍上就出了问题,所以他的《太史公行年考》根基就不稳了。

王锷:这个要以材料说话。考察司马谈与《史记》有没有关系,本身是非常重要的。它的作者问题,他们先后的一个继承说不清楚,《史记》的很多问题就说不清楚。

赵老师:它的成书也说不清楚,它的断限,它的真伪、补窜,包括司马迁的生年,也成问题。另外,司马迁卒年的问题还没有解决。对其卒年,我是很悲观的,因为所有的材料都没有办法确证。我们现在能够确知的就是征和二年写《报任安书》的时候,他还活着,而这时候《史记》已经完成了。

王锷:就是从目前的情况来看,所掌握的材料不能证实司马迁的卒年。

赵老师:是。但是王国维讲的一句话是对的,司马迁的生年大致和武帝相始终,这差不多。也有一种观点认为,司马迁写成《史记》以后,他觉得生命价值也就实现了,或者也没有意义了,韩兆琦先生意思就是说,他可能就不想活了。这个不无可能,尽管是一种推测,读读他的《报任安书》,确实也有点道理。

王锷:司马迁受宫刑的事情和他最后坚持写完《史记》,有多大的关系?您怎么看待这件事情?

赵老师:那当然有关系了。在司马迁看来,《史记》比生命更重要,因为这是一种历史的责任,同时也是父亲的嘱托,对他来说也是一种实现人生价值、实现孝道的一种表现,“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”。关于这个问题,我在《史记编纂学导论》里面有比较充分的论述。他对生命的价值,对荣辱的一些思考,实际上是非常深刻的。他的人生观实际上也因为这个事情而发生了一种转化,也是一种升华,对现实也看得更加清醒了,更加深刻了。以前他可能还有点理想化,觉得自己生在一个非常昌明的时代,一个太平盛世,歌功颂德的想法可能占了主导地位。有了这个事情以后,他对很多人,对很多事,对整个的社会,包括对历史上的很多人和事,可能看得都更加透彻了。这件事对他的人生,对他写《史记》,我觉得影响都很大。

王锷:常人了解司马迁这段历史的时候,往往觉得不可理解。受了这么大的一种侮辱,一般人连活下去的勇气都没有,但是司马迁恰恰相反。

赵老师:司马迁对“勇”和“怯”的理解可能和一般人是不一样的。在很多人看来,死是最可怕的事情,在司马迁看来,死太容易了,不是个事情,而活下去有时需要有极大的勇气。这种想法,他在《史记》的一些篇章里也有流露。比如《廉颇蔺相如列传》,他讲蔺相如的勇,他因为不怕死,所以不管在什么地方,即使到了秦廷,虎狼之国,如狼似虎的卫士环伺在四周,那大不了就是一死嘛,我怕你什么呢。所以对不怕死的人来说,死不是个事情。而身处司马迁这样一种情况,活下来是需要比去死有十倍、百倍的勇气才能做到的。

王锷:他是有事要做。

赵老师:是。司马迁的一些思想观念,他对生命价值、历史责任等问题的思考使他选择继续活下去。下狱受刑,使他的生死观、荣辱观产生了一次极大的飞跃和升华。现在看来,这样一种变化应该说是积极的。确实,他实现了自己的理想,实现了自己的人生价值,《史记》文章在,光焰万丈长。

王锷:对。所以他能够在当时那种情况下忍辱负重活下来,写完《史记》,这件事情本身就是非常了不起的。假如没有这样的志向,恐怕他早就自杀了。

赵老师:是。在某种意义上,这样一种精神和勇气,它的价值不亚于《史记》。

《<史记>编纂学导论》

王锷:后来您又写了《<史记>编纂学导论》,为什么想起写这样一本书呢?

赵老师:这实际上不是我想写的,是陕西教育出版社当时想要出一套丛书,约我写《<史记>编纂学导论》,我答应下来,结果花了半年时间就写成了,写得非常快。

王锷:为什么那么快就写完了呢?

赵老师:因为材料还算熟悉。写完以后放了有十年,都没有去动它,后来想想既然写出来了,就把它出出来。据说王学典先生还比较欣赏,是吧?觉得理论和文献结合得比较好。理论还是要靠文献,有了文献自然就有理论了。

王锷:王学典先生说晚上读您的《<史记>编纂学导论》,拍案叫绝。上一次见他,又说写得好,虽然这个书是十年前写的,但不过时。

赵老师:是吗?我还是第一次听您说。很有意思的是,我在后记里说:这本小书是十年以前写的,希望它没有过时。结果出版社的编辑帮我怎么改的?他就直接改成了“还没有过时”了。当然,我思想上也没有什么新的认识倒是事实,但是我自己不能说没有过时啊。

王锷:您个人觉得这个书它的优点在哪里?

赵老师:它对于入门的人可能有帮助,对《史记》有一点了解的人,也有好处。因为据说王学典先生要求他们所有的编辑都要读这个书。王学典先生是研究史学史、史学理论的,他说这个书理论和文献结合得比较好。其实我的理解,真不是理论,理论当然我也读过一些,比如汤因比的有关历史研究,还有我在那个有关《史记》文学研究的小文章里谈到的,读过科林伍德,包括一些外国人的史学理论。其实理论还是要靠文献的支持,我有一个很深的印象。《文心雕龙》写得好,好在哪里?它对作家作品研究得透啊。《诗品》《史通》,为什么好?文献功底扎实。所以它讲出来的就不一样,它能讲到点子上。有的时候文献出了问题,它就出问题了。比如说刘知几,他有一个观点,说西汉的时候《左传》还没有流行,司马迁没有见过《左传》,这个问题就大了,叫网漏吞舟之鱼,这就是文献出问题。所以不管他理论如何高明,其实最最重要的,还是基础的东西,是材料,是文献。否则离开了作家的作品,理论可能成为空中楼阁。

王锷:对。当时写这个书的时候,有没有把它作个定位?比如说是给大学生或是初入门的学者,还是《史记》的研究者?

赵老师:还真没有。只是有一些想法,出版社正好想要写一本书,我觉得自己还能写这个书,所以就写了。那时候年纪轻,因为教授职称还没有解决,写一本书总是好的,又有人帮你免费出版。

王锷:对,好像不是说规划很周密要怎么样,就是按照《史记》的作者、体例等一章一章来写,写了十几章。那么现在再回过头看这个书,从作者的角度来定位这个书,它是怎么样的呢?

赵老师:我想,一个是它相对来说比较系统,有关《史记》编纂方面的问题该谈的差不多都谈了。另外一个,我想毕竟我来写跟一般人来写可能还是有点不一样,我对《史记》比较熟悉,相对来说,深度也还说得过去,而且一些观点,应该说也还行。可能有的人看了还觉得有一些帮助。王学典先生这样的人看了觉得还不错,我已经有些意外了。

王锷:这就像您说的,立足文献是最重要的。尤其是写对一本书的评价,如果对这个书从文献角度没有一定的理解,是写不好的。像现在有的人写这个书、那个书的研究,看了他的书,总觉得连这个书是什么内容都搞不清楚。所以您当时写,《史记》的体例、作者、各篇章的分法,包括里面一些褒贬、笔法等,都牵涉到了,我看还是非常全面的。

赵老师:对,讲了十几个方面,还是比较全面的。这也走了一个捷径。杨燕起教授和俞樟华教授编了一个《历代名家评史记》,厚厚的一本书,也是分门别类,可以参考;《史记》编纂学研究也有人写过文章,它基本上也有一个框架。在这个基础上,理一理它的线索,相对来说方便一些,不是完全自己从头开始。

《史记文献学丛稿》

王锷:您后来出的《史记文献学丛稿》,是交叉进行的?

赵老师:那个实际是有关《史记》文献的。《太史公书研究》中有关文献研究的主要内容都吸收进来了,又增加一些新的,包括《史记》标题以及司马迁生年等方面。关于司马迁生年,以前写过文章,但是用《玉海》引的那条《正义》的异文来考订,我觉得最有说服力。

王锷:和前面两本有关《史记》的书相比,《史记文献学丛稿》的内容和特点是什么?

赵老师:那就是内容更加集中,完全集中在文献考订方面,另外增加了一些东西。

王锷:哪一些是超过前两本书的新的东西?

赵老师:比如说从《正义》的异文来考订司马迁的生年,前面的两本就没有。还有《史记》的标题论,我记得也没有。其他的一时半会儿还想不起来。

王锷:关于《史记》体例的研究,一般来说就是本纪、世家、列传、表等这些,人们可能想不到《史记》标题怎么还需要来讨论,这些标题不是很清楚吗?您是怎么会想到要讨论这么一个问题的呢?

赵老师:因为我毕业留校以后,1985年就开始教《史记》《左传》,年年都在看,对《史记》一百三十篇的篇目、名字也还熟悉。我发现《史记》有一个非常特别的地方,就是标题是不统一的。《史记》的标题方式五花八门、种类繁多,国别、官爵、姓名、称号等,不一而足。同一类人,如战国四公子,孟尝君、春申君、平原君都以爵号名篇,只有信陵君是个例外,《史记》里有一篇《魏公子列传》。同一篇里,标题方法也往往不一样,《平原君虞卿列传》,平原君是爵名,虞卿是人名。再比如说《屈原贾生列传》《孙子吴起列传》,怎么有的用“子”、用“生”,有的用名字呢?诸如此类的很多。同一篇里面,又是同一类人,比如说《樊郦滕灌列传》,樊哙、郦食其、灌婴,都是姓名,中间夹了一个“滕”,指的是滕公夏侯婴,前后不统一,怎么回事?类似的情况非常多。那我就要思考,这是什么原因呢?可能一般的人不会再去想这个问题,但我觉得是有问题的。

后来,我翻汉代相关的一些材料,比如《新书》《说苑》《新序》,诸如此类的,最后解开了这个奥秘。说白了,平淡无奇。因为每一个人,他的姓名也好,字号也好,谥号也好,庙号也好,尊号也好,其他的称号也好,他流行的名号都是各不相同的。司马迁在写《史记》,给传主标目的时候,依我看,用的是当时最流行的、最通俗的一个名号。比如说战国四公子,为什么前面是孟尝君、春申君、平原君,后面来一个魏公子呢?这有意思。因为魏公子这个人他的生活经历是特殊的,你看他窃符救赵以后,等于是做了对不住魏王的事情了,跑到赵国十来年,而这一个阶段,因为他客居他国,他的名称只能是魏公子。司马迁在《史记》赞语里也讲了,后来不止一人都慕名写了兵法,“诸侯之客进兵法,公子皆名之,故世俗称《魏公子兵法》”,说明魏公子是他通行的名号。《汉书·艺文志》里面就有《魏公子》,在兵书类里面,所以用的是他通行的一个名号。比如说前面提到的“樊郦滕灌”,为什么三个人都用他们的姓氏,而滕公用这个“滕”字?后来我在《新书》里面也找到答案了,《新书》里边就是“樊郦滕灌”并称,《新书》在《史记》之前。再比如说,绛侯周勃、淮阴侯以及其他的功臣,为什么有的用名字,有的用他的侯爵名称,有的既用侯名,又用他的名字?《新书》里面就是称“绛侯周勃”,习惯称法。诸如此类的例子很多。所以,最后揭开了这个奥秘,就是司马迁用的是最流行最通俗的一种称呼。当然,它的缺点是不够统一,它的好处是标题也成了史料的一部分,借此我们可以知道当时这些人是怎么称呼的。

王锷:这是比较客观地记录了真实的历史。另外,从《史记》的分类来看,也很有意思,比如司马迁把孔子放在世家里面,您觉得这种意义在哪里?

赵老师:前面我们讲过了,本纪、世家、列传,实际上它主要是人物传记。当然本纪里面有少部分是以朝代命名,但是大部分是以人命名,只有夏、殷、周、秦四个是朝代名。世家、列传也多数是人,那么他是根据什么来归类,凭什么项羽就放到本纪里面,而有的人就放到世家,甚至列传里面?

班固就不是这样,他把项羽和陈涉放到一起,放到陈涉后面,《陈胜项籍传》。而且他对司马迁的这种安排非常之不满,说他写《史记》的时候,把刘邦他们“编于百王之末,厕于秦、项之列”,他觉得不妥当。所以他写《汉书》,起元高祖,刘邦是第一个,放到纪里面。当然他有他的道理,《汉书》的体例也没有错,他写汉代的历史,不可能第一个放项羽,但问题是你没有错,司马迁就错了吗?

司马迁也没有错,而且依我看,司马迁在某种程度上比班固更加高明。司马迁的这个安排,不光光是一个形式的问题,他是有内容的,是有想法的,是由一种历史观念在支配的,这和他研究历史的方法是有联系的。他要“原始察终,见盛观衰”,一个朝代的盛衰、历史的发展变化及其全部的过程,他都要仔细地来记录,仔细地考察。而考察历史,考察历史的发展,实际上有一些关键的点,这些关键的点上,有一些关键的人物。从历史发展的角度来看,把人物放到历史长河里面来看,你不能否认,有一些人贡献大、地位重要、影响大,有的人可能次一等,有的可能更次一等。

在司马迁看来,项羽对于历史的作用非常大。实际上,司马迁是把灭秦这个功劳归在项羽头上的,反复强调他有灭秦之功。但是他要归到刘邦身上也完全是可以的,因为刘邦先打进关中,秦王子婴向他投降的。那么,为什么他认为是项羽推翻了秦王朝,结束了秦的统治?他有他的想法。所以他觉得项羽这个人在历史上的作用大,功劳大,所以他要放到本纪里面。至于他是不是帝王,有没有统一天下,其实这并不重要。同样的情况,比如说吕太后。当时是有皇帝的,而且还不止一位,孝惠帝当了几年的皇帝,孝惠帝死后实际上还有几位皇帝,废帝、少帝。废帝得罪了吕后,被废后幽死;少帝是后来被周勃、陈平他们废掉了,立了孝文帝。但是这三个皇帝他都没有写,他写了一个《吕太后本纪》。吕太后不是皇帝。他是重实而不重名。即使是惠帝在当皇帝的时候,实权也在吕后手里。《史记》里面有个故事,吕太后残害戚夫人,让惠帝去看,看了以后,他说这不是人做的事情,母亲做出这样的事情,我还怎么君临天下,怎么当这个皇帝呢?从此以后,他就很消沉,不理政事,喝酒,和妇女嬉戏,几年以后就去世了。可见惠帝当皇帝,他也不管事的,是吕后管事。还比如说义帝,有人认为应该给义帝立一个本纪,项羽不应该立本纪,其实这都是皮相之论。当然,你如果要统一,用这个名号来作为界限,来作标题,也是可以的,但是你用帝王来作这个篇名的时候,实际上你还得写项羽,不是吗?这样内容与形式就有些脱节。实事求是地说,项羽直接放到本纪,可能更加直截了当,肯定他的历史功绩。有的时候,甚至天下可能就没有一个真正的统治者。春秋时期,不管周天子多微弱,还是有天子的,但是到战国后期,秦昭王末年,他灭了东西周,而六国又没有统一,在这几十年里面,就没有一个天子,没有一个所谓的天下共主。你要用天子来标目,那这段历史怎么办?有人说《秦本纪》不能放到本纪,他说的也有道理,为什么韩、魏、赵、齐、楚、燕都放到世家里面,而秦放到本纪里面?实际上他们还是不理解司马迁研究历史的方法和他的历史观。

在司马迁看来,历史是一个非常长的链条,他写的历史有二千多年,环环相扣,断了哪一节都不行,整个过程都不能缺。而从考察历史的过程这个角度来看,有时候历史出现某种巨变,某种结果,这是最终定论性的东西,但在司马迁看来,他可能觉得过程、发展的各个阶段可能比结果更加重要,因为很多道理包含在过程里面。有了前面的这些过程,有了这些原因,才导致了最终的结果。而且原因和结果这两者之间也是互相纠结的,比如说治乱盛衰,夏、殷、周,三代兴亡,有夏的衰败才有殷的兴起,有殷的衰败才有周的兴起。其他王朝的更迭其实都是这样的,兴衰是互为因果的,没有衰哪来兴?所以司马迁是特别重视这个过程的,所谓“原始察终,见盛观衰,论考之行事”。过程非常重要,你不写这个过程,那秦的统一是从天上掉下来的吗?它经过了好几十代好几百年才逐步强大起来,才慢慢地蚕食六国,最后出现了统一六国这样一个最终的结果。所以,原始察终,考察过程,是司马迁研究历史的一个重要方法。如果我们从这个角度来看《史记》体列的安排,我想可能会更加接近司马迁的原意。后世读者不能自以为是,自己认为应该怎么样,再用自己的观念来批评《史记》,批评司马迁,这是不对的。你要试着去理解司马迁,看他是怎么想的,他为什么要这样做,他为什么要这样安排,我觉得这样才是比较合理的。

王锷:所以他把孔子放在世家里,也是一样的意思。

赵老师:世家实际上是介于本纪和列传中间的一个等级。依我看,本纪的标准就是天下号令在某人,就立某人的纪,比如说项羽、吕太后。有一些即使是有名义上的所谓天子、皇帝这样的称号,但他是傀儡,像义帝,项羽叔侄立他,他就是义帝,不要他呢,就把他杀了。像惠帝、少帝、废帝,情况也是类似的,当时是吕太后在发号施令。世家比之于列传,人物的影响也是比较大的,你看有些王侯,为什么同样是王,同样是侯,有的放到世家,有的放到列传呢?体例不统一,怎么回事情?

依我看,实际上世家有两个标准,一个标准就是所谓的“势”,对天下兴亡治乱的一种影响力,势有大小,影响力有大小。另一个就是“时”,它要有一个持续的时间,时间太短,有时候是不行的。影响大、持续时间相对又比较长,这样的人,才可以放到世家里面。当然这里理解的时候不能过于拘泥,所谓时的问题,比如陈涉,起兵造反,发难六个月就兵败被杀,他又没有后代,怎么就放进了世家里面?他影响大是没有问题的,何以见得他的时间长呢?实际上,这里面有个抽象的理解,在司马迁看来,陈涉是反对秦王朝的暴政、推翻秦朝统治这个历史大潮当中的发难者,他开了一个头,虽然他的事业没有成功,但是不等于最后没有完成。司马迁认为项羽、刘邦和项羽所封的其他十八诸侯,实际上都是继承了陈涉的事业,最后完成了灭秦这样一个大业,所以他们是继承了陈涉的事业。

有的时候也可以是某种家业,比如说孔子。司马迁在《孔子世家》里面特别讲到,“孔子布衣,传十余世”,一直传到孔安国,第十一代了,和自己同时,从影响的角度来看,那是没有疑问的。孔子虽然是布衣,但是他的影响非常之大。天下言六艺者,都要“折中于夫子”,他“垂六艺之统纪于后世”。那么,他的儒家学说其实不光光是他的后代,包括孔安国继承了,实际上你看,儒家的影响太大了,所以这是一个抽象意义上的世家的概念。还有一篇比较特殊的是《外戚世家》,写的实际上都是皇后,外戚一般也都封侯,汉朝皇统的延续,实际上不都是皇后的子孙们在延续吗?它和汉朝皇统的延续,还有那些诸侯王都是有关系,所以实际上,它也是一个比较抽象的。

那么,同样是功臣,有的比如说封了一个王,很大的一个王国,为什么放到了列传里面,比如《淮南衡山列传》,那很简单,他们因为造反被杀了。但也有造反被杀了却放到世家里面的,比如说《管蔡世家》,这是怎么回事?这又比较特殊了,说起来,两个人都是谋反,都出问题了,管叔被杀,且没有后代,按道理他没有资格入世家。但是蔡叔不同,他尽管被废了,但是他的后代又复立了,而且传下来好多代,符合世家的条件。而且相对来说,不管是治还是乱,他的影响也是大的。武王的母亲太任,生了十个儿子。在司马迁看来,这十个人是一体的,他们藩辅王室,在周初起过重要作用,都应该写进世家,那不能单单的不写管蔡啊。就这一篇而言,管叔和蔡叔,蔡叔是有后代的,也符合世家的标准,和那些谋反被杀没有后代、完全没有后世的人,也是不一样的。所以,总体上考虑,把他放到世家里面,实际上是坚持原则的基础上,又有一点小小的变通。

王锷:研究古代的这些文献,首先应该尽可能地接近作者的想法,才能够理解他为什么要这样来写。

赵老师:对。另外,理解作者的想法,还要有一个系统的全局的观念。比如说,刚才讲到《史记》体例的问题。有的说司马迁比较随意,有的放到本纪,有的放到世家,有的放到列传。有的人说不,他是有深意的,跟褒贬有关系,要加以肯定的就拔高一些,表扬的可能就放得高一些,贬斥的可能就放到列传里面。实际上也不是:放到本纪里面的,他未必每个人都那么瞧得起,包括刘邦,从人品上看,他也未必就看得起他。另外,他真正心仪的人,也不一定就在世家或者本纪。比如说《管晏列传》,晏子他是很钦佩的,司马迁说即使给晏子执鞭赶车我也愿意啊,“余虽为之执鞭,所忻慕焉”。你看《李将军列传》写得多有感情啊,茅坤说《李将军列传》“李将军于汉,为最名将,而卒无功,故太史公极力摹写淋漓,悲咽可涕”,史公从倾倒中写出神勇,写出涕零,是非常有感情的,但是它也还只是列传。也就是说,放到本纪中,有贬斥的,放到世家里,也有贬斥的;放到列传的,却有作者非常欣赏的。

那为什么有很多诸侯王也好,诸侯也好,瓜瓞绵绵,封国一直延续到后世,时间比较长的,放到世家的比较多,而那些谋反的相对来说都放到列传去了呢?这实际上也是体例上面的原因。你想,它这个王国,或者是侯国,存在的时间长,传得久,那它对政治的影响力、对历史的影响也就大了,它藩辅王朝,功劳也就大了,“时”和“势”都有了,它当然更加符合世家的条件。那些造反的人可能一下子就被灭了,当然他就没有后代了,就不符合体例了。所以看起来好像是褒贬,但实际上还不是褒贬,是体例的问题。

王锷:其实也就是他作为一个历史学家的一种见识。

赵老师:对。所以,你局部地看,有些观点好像是有道理的,但这还不够,还必须从全局出发来加以考察。有的时候,就像我们做代数一样,你得出了一个结论,不要急着写下来,先把它验算一遍,带到《史记》全书里面,看看是不是所有的都能讲得通,如果都能讲得通,那你的结论可能差不多,七不离八。我做《史记》研究,很多问题都是这样考虑的,你不能只看到局部的东西,丢了一个系统,丢了全局的观念,这是靠不住的。

王锷:所以,研究《史记》多少年,赵老师也始终是从《史记》的全局来考虑一些问题,这样的话,有些问题可能连带起来迎刃而解。如果局部地看待问题,表面上可能觉得讲得很对,但其实可能全局来说讲不通。

修订《史记》点校本

王锷:近十年来,赵老师您花了很大精力修订《史记》点校本,您当时为什么会接这样一个项目呢?

赵老师:当时中华书局启动了点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程,后来我知道,就“二十四史”及《清史稿》修订主持人,他们做了一年多的调查,非常慎重地在查。不知道怎么选上了我,我来做未必就最合适,因为我以前做的校勘的事情并不多,《汉书》倒是写过几篇文章,《汉书》的表差不多每一篇都写过校勘的文章。《史记》写过的比较长一点的是在《汉中师院学报》发表的一万多字的文章,我都没有收进我的那几本书里边。后来我知道,中华准备让我们跟北大安平秋先生合作,由安先生和我两人共同主持,也就是双主持人,我们也都同意,因为《史记》这部书在“二十四史”里面的地位太重要了。开始实际上也请安先生给我们出了一些点子,包括《史记》版本,他就提出了具体的建议。后来由于其他原因决定由我一个人来主持。之所以要做这个工作,我觉得这工作非常有意义。对这项工作的难度,我认识也还是比较到位的。

王锷:当时接的时候,怕吗?

赵老师:当时我跟钱老师讲,我说编《四库全书》死了不少人哦。我说如果我做得太辛苦了,你要提醒我。我对这项工作的艰苦、对它的难度是有思想准备的,但后来发现还是估计不足。主要是高估了自己的心理素质,没有想到会有那么大的压力。

王锷:请您讲具体一些。

赵老师:对于这项工作的难度,我倒不是很担心,当时还是非常有雄心壮志的。我曾经跟徐俊先生讲过,我说徐总不必紧张,不要怕,我工作效率还是很高的,如果我一个人不能顶三个人,至少也能顶两个人。当时身体好啊,工作效率非常高。这八年下来,您也看到了,身体大受影响,这一两年才稍微恢复一些。主要是心理压力大,杨牧之先生在“二十四史”和《清史稿》修订工程几次全体会议上,不止一次地讲《史记》是“众矢之的”,人们关注度太大,只能成功,不能失败。这压力实在太大了。我当时还算有一点底气:因为在“二十四史”和《清史稿》中,其它各史都有校勘记,唯独《史记》没有,这是一个明显的缺陷;原点校本已出版几十年,有许多新的材料和研究成果可资参考;原点校本在校勘和标点方面也确实存在一些问题。另外,自己对《史记》原文和相关文献算是比较熟悉,也做过一些与点校相关的事情。当时他们确定我来当主持人,可能还有一个原因,就是我让学生做了篇博士论文,校了金陵书局本。我在使用中发现,所谓的“金陵书局本”有好几个不同的本子。比如说,我们现在用的底本,也就是南京大学图书馆所藏的那个本子,跟顾颉刚先生他们点校用的那个本子算是最接近的,但也有差异;张文虎《校刊史记集解索隐正义札记》摘出的一些原文,和顾颉刚先生他们点校的那个本子也有差异。后来我们发现,中华书局复印给我们的一个本子也有差异,而且差异相当大。这里面一定是有问题的。王华宝的博士论文把原标点本和金陵书局本作了比对。我们发现,原标点本存在径补、径删、径改、径移的情况;原点校本的文字校改,主要是根据张文虎的《札记》,但张文虎的判断也有一些失误;标点涉及面更广,也更容易出现错误;原点校本排印也有也有数百处错误。

王锷:对。听说这个事情大概定下来不久安先生就退出了,完全由您来负责。

赵老师:是的。我本来的想法,是跟安先生一起做,那就省力了,我一定不会有那么大的压力。安先生在前面顶着,很多事情就好办了。干活实际上不是最重要的,最重要的是心理压力。你想,安先生他的这个地位和影响,即使有点问题,有安先生在前面,情形是不一样的。出于总体考虑,安先生到了审订委员会,我的压力陡然增大。

王锷:安先生退出以后,您既是帅才,又是将才。

赵老师:所以我的压力就大了。如果我们只是负责干活,其实这是最好的。

王锷:这八年多,可能累是一个方面,压力也是很重要的一个方面。

赵老师:最主要的是压力。其实我的心理素质还算可以,但是事后想想,也有点追求完美。

王锷:那您为什么会有那么大的压力呢?

赵老师:在很长的时间里,你总是觉得有很多应该做的事情来不及做,压力能不大吗?开始的时候,每一个史都要求有一个点校长编,当时我就讲,我不对长编负责,因为《史记》的材料太多了、版本太复杂了。据施丁先生说,中国社科院出了一个“二十四史”和相关的史学研究论著目录,《史记》的研究论著比后面二十几部加起来还略微多一点。所以我觉得《史记》情况复杂,无法对点校长编负责,我说如果点校长编做好了,我就不要点校了,根本没有时间点校。我的做法是把《史记》重要的材料列出一个清单来,然后以一点为圆心,先以一个小的半径来画圆,然后再一圈一圈地往外扩大。就是说根据材料的重要性,最重要的最先做,次一等的放后边。做到什么时候呢?徐总说要交稿了,那我们的工作就结束了。否则,就是五十年,我们做一个长编都做不完。一个是材料太多,另外总想做得好一些,这个压力能不大吗?感觉总是有做不完的事情。实际上,有一个工作现在回想起来也是蛮后怕的,我自己动手化了整整一年时间校核了三家注引文,当时并没要求这样做。

吴新江、王永吉、赵老师、苏芃

《史记》修订工作照

王锷:为什么要做这个事情?

赵老师:我觉得,如果不做这个工作,我连觉都睡不着。首先,你不校对引文,怎么知道它的引文起讫?引文类型是节引、意引还是概括大意?要不要用冒号、分号?上引号、下引号到什么地方,要不要用?当时还只是这么一个朴素的想法。后来校下来,不光是解决了标点的问题,对校勘帮助也是非常大,其实比版本校更重要。我举几个例子,你们就明白。《天官书》中《正义》引《淮南子》的一段话,就引一段话,漏了二十几个字,面目全非,整段文字都读不通。还有《管晏列传》里面《正义》引了《晏子春秋》的九句话,一共十八个字,每句脱去一字,有的没有动词,有的没有宾语,简直不知所云。还有一个例子是,《淮南衡山列传》《正义》引《括地志》有两处标注“阙文”,诸本皆同。缺了什么?我们通过本校,在《秦始皇本纪》的《正义》引《括地志》中把两段缺文都找到了,都缺了十三个字。当然因为没有版本的依据,我们没有补,采用的是比较谨慎的做法。其实可以补,没有问题。就是说引文的核对,在校勘上面,它的这个作用太重要了。可以说,核对三家注引文,是我做得最正确的一件事情。版本校,大家都校,校来校去都校过,而引文我们做了。应该说还没有完全做到位,有少数书我手头没有,可能就漏过去了,还会有问题,但是百分之九十以上,我想都核过了。这不仅解决了大量的标点问题,对于校勘的帮助更是大大超出了我们的预想。

王锷:是。其实做古籍整理,有人可能没做过这个工作不理解,当出现引文的时候,往往他校要比这种版本校要重要得多,如果用版本校没有办法解决的问题,用他校可能会解决。

赵老师:是。所以将来如果要校《十三经》这些,其实都要核对引文。包括它重复的引文,比如说《史记正义》,它有的是三四个地方同一条引文,甚至同一篇里面一条引文会引两次,都要对,都会发现问题。

王锷:对,这个很重要。您一说我想起来,那几年在做《五礼通考》的时候,当时我遇到一段地理上的几个名词概念,大概也就三四百字,点了一个礼拜,根本点不断,没办法。最后想来想去,到处查,突然想起来它是引的《明实录》的东西,我把《四库全书》本调出一看,不用我点,它点得清清楚楚的,它是有间隔的。为什么那个句子比较难点呢?它那个地名是牵扯到青海那边少数民族的几个地名,它有一个字一个地名的,有两个字,有三个字,多的到五个、六个字,你根本就不了解。所以用他校,清清楚楚,几分钟就解决问题。

赵老师:对有些不了解,硬去点,危险性就大了。

王锷:是。他校非常重要,当然可能也要看什么书,做什么书。那么,从现在来看,这个书出来以后,反响也不错。现在修订本出了有精装本、有平装本,出了好几版。总体来说,您觉得我们的这个修订本比原来的那个老本儿,优点在哪些方面?

2012年9月《史记》修订定稿讨论会

左为徐俊先生,右为赵老师

赵老师:我来评价不太合适。实事求是地说,因为原点校本一条校勘记都没有,我们三千几百条校勘记,标点我们重要的至少改了六千多处,其中一部分,有四篇,在《文史》上发出来了。这些工作都是明摆着的。另外,它改动的文字其实也有许多地方还是需要进一步斟酌的,我2012年在《文史》有三篇文章连载,专门讨论原点校本根据张文虎《札记》改动原文值得商榷的问题,这还只是一部分,不是全部;我们自己通过校勘发现的问题更多,还没有来得及系统整理。如果论我们在校勘上面做的事情,应该说还是很多的。重要的标点改动,至少在6000处以上,我和吴新江老师2015年下半年开始在《文史》有四篇文章连载,专门讨论一些重要的标点问题,这也只是其中的一部分。

王锷:就我们现在校勘所使用的版本来说,和他们原来使用的版本,大概能够超出多少?

赵老师:因为种种原因,顾颉刚先生他们基本上没有作版本校,数百处文字改动,主要是根据张文虎的《札记》。张文虎这方面做的工作不少,但是也有一些版本他没有看到。比如说,北宋景祐本,台北傅斯年图书馆藏的,这是我们能见到的最早的《集解》单刻本,是林庆彰先生为我们提供的。还有黄善夫本,我们是请金程宇老师从日本买来的影印本。还有一些写本、抄本,后来我们又陆续地得到了一些。这些写本是非常有价值的。我的印象是,它和敦煌卷子里面的那些《左传》的抄本完全不一样,敦煌卷子里面《左传》的那些东西,几乎没有什么校勘价值,而《史记》的抄本非常有价值。

王锷:对。这个书出来以后,从目前来看,外界反响也还不错。现在印了有多少次了?

上海书展《史记》修订本发布会

赵老师:连那个所谓的“征求意见本”是五次。征求意见本就是没有定价的三百套,是第一次;精装本有编号的是第二次;精装二印本是第三次;还有就是平装一印、二印。前后五次,已经印了五万多册。以后每年都会重印。

王锷:等于是精装三次,平装两次。那这五次之间,是不是还有微小的差异?

赵老师:最近听说精装本要第四次印刷。每一次都有改动,改动应该说不大,主要是标点方面的一些改动,主要考虑到全书的统一,还有校对方面的,《校勘记》改动很少,没有什么大的改动。

王锷:这些改动有没有把它记录下来?将来写文章,告诉读者?

赵老师:我们有记录,平装本出来的时候,中华书局曾经也发布过一个电子文本,可供下载参考的。这个东西其实永远是一个进行时,这学期侯婕和曹晋婷她们在上我的课,同学们也提出了一些相关的问题,有些问题还需要作更深入的研究。

王锷:对。他们本来是有系列想法的,还要做长编,那您现在还有做长编的想法吗?

赵老师:实际上我有长编,中华书局希望我们出版,但现在还不是时候,因为长编要做得稍稍完善一些不是三年两年能做好的。

王锷:对。这个书出版以后,我们在外界获得了很高的评价,影响力也很大,而且拿了教育部的一等奖,拿了省上的一等奖,您怎么来看待这些奖项呢?

赵老师:奖项,我想也是一种肯定,应该说大家还是普遍认可的。

王锷:我想这应该是实至名归。

赵老师:因为我们的影响也确实大,这种影响是天时、地利、人和结合产生的综合效应。《史记》本身价值和影响的,这是最主要的,再就是这一个工程的重要性,还有它所谓的“样板性”。中华书局认为是建国以后古籍整理的标志性工程,《史记》是标志性工程的首个成果。实际上,中华书局的推广宣传也起了很大的作用。另外,应该说我们做得也还不太烂,也还行。

王锷:对。书出版以后,从国家的相关领导人,到学界的一些名家,都有一些评价,您怎么看待这些评价?

赵老师:非常感谢他们对我们工作的肯定,对我们的抬爱和鼓励。但我们不能因此沾沾自喜,再怎么评价,书还是这个书。

《史记》研究的方向

王锷:赵老师,现在这个书做完了,接下来您在《史记》研究方面有没有系统的一些想法?

赵老师:后续的工作,就是想做一个集成性的东西,比如说“汇校汇注汇考”,就是我们要做一个全的。现在我们还不能覆盖泷川资言的《史记会注考证》,我们至少要做一个覆盖它的东西,希望能全面超越它。

王锷:对。当时您让我做泷川资言那个本子的汇校,我觉得就个别条目来说,人家确实也做得很好,但是总体来说,除了他所用的一些版本我们看不到之外,从我们传统的古籍整理角度来看,也不是好到哪里去。但不管怎么样,他做了这个事情。

赵老师:我们没有做啊。到目前为止,我们还没有做,这也是我接手《史记》的一个重要的原因。我之所以接受《史记》修订,实际上因为早就有这么一个计划。否则,你一辈子搞《史记》,总要搞出一个最终的结果来,我想修订本还不是最终的结果。有了现在这样的基础,充分利用各种有利因素,应该说完全有条件超过他。

王锷:通过对《史记》的几十年研究,您如何评价学术界《史记》研究的现状?或者换个话来说,您觉得如果接着往下做,除了刚才说的汇校汇考之外,《史记》这部书,哪些方面还可以值得做下去?

赵老师:除了做一个总结性的东西之外,我们还有一系列的想法。比如说《史记》文本的系列研究,《史记集解》其实可以做一个新的本子,《史记索隐》《史记正义》,还有《史记》三家注,各做一个本子。其实都有很多的内容需要研究,《史记正义》不说了,有很多的异文,我们也有一些发现。《史记索隐》我们现在校了一些,比如说蔡梦弼的、耿秉的。因为三家注在合刻过程当中,删改总是难免的,那么它的原始面貌是什么样子的,其实可以做一个复原性的工作。不做这样的工作,有些东西一般的读者是会疑惑的,比如说我们读《史记》都知道,《史记索隐》是摘字列注的,先把原文摘出来,然后来注,有的时候摘出来的和原文搭不上;也有人在校勘的时候根据《史记索隐》或其他注来改原文,这样的情况很多,包括一些名家,比如王念孙他们。其实这里面有一个问题,现在我们见到的三家注本《史记》,实际上是由几个本子合起来的,首先是有一个《史记集解》的本子,后来的《索隐》和《正义》都是在《集解》的基础上做的。《史记集解》的本子它本来在流传的过程中就有不同的版本,张守节和司马贞他们依据的本子又各不一样,所以从正文到注释,各家有些内容不合拍,接不上。所以我们要定它的文字的时候,有的时候《集解》是《集解》的文字,《索隐》是《索隐》的文字,《正义》是《正义》的文字,它是不合的。如果做了恢复工作以后,就不会再有疑惑了,所以我们想做这样一个复原的工作。

王锷:那还是有很多工作可以做的。《史记》真的是非常重要的,是正史的开山之作,量又那么大。您对《史记》花了这么多的精力在做,取得了这些成绩,真的很不容易。