当前位置:首页 >> 业界动态

新中国成立以来,国家在不同时期颁布了七个古籍整理出版规划,每一个规划因时代、学术等因素,各有特点,总体来看具有一定的计划性、方向性和现实性,促进和推动了我国古籍整理出版事业的发展。本文通过梳理以往古籍规划经验的类别与数量、特点与重点,总结经验,对新一轮的规划编制工作提出了自己的思考和期待。

古籍整理;出版规划;古籍出版社

姜小青,凤凰出版集团“江苏文脉”编辑出版领导小组办公室主任;本文刊发于《中国出版史研究》2022年第1期。

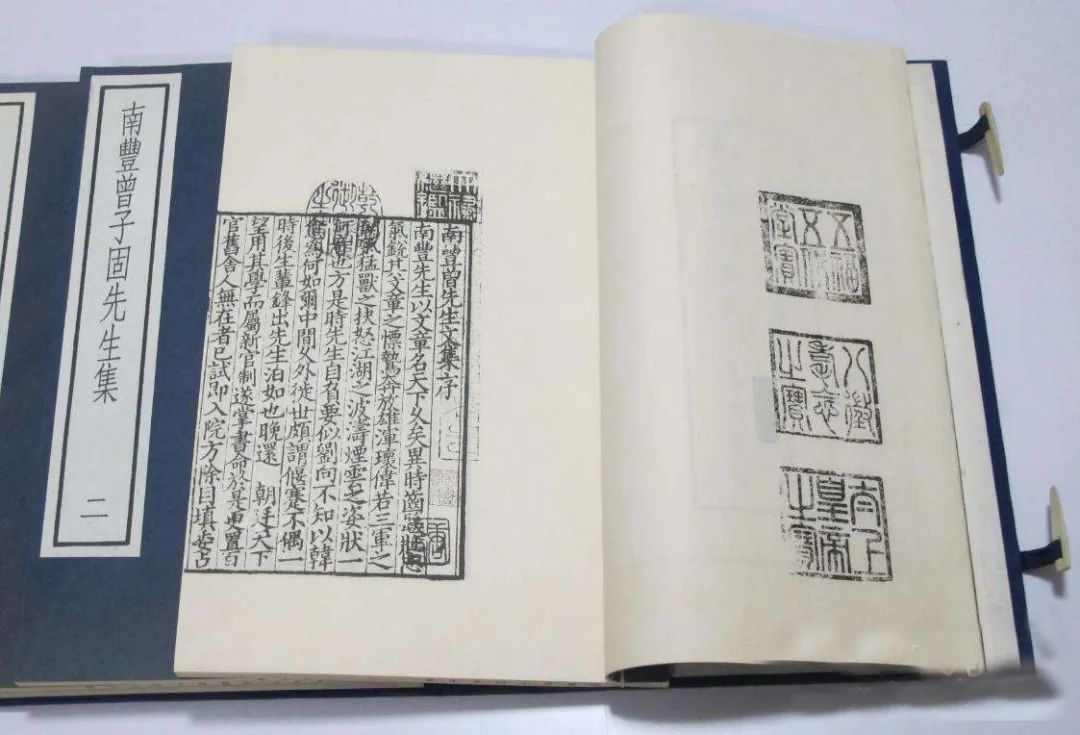

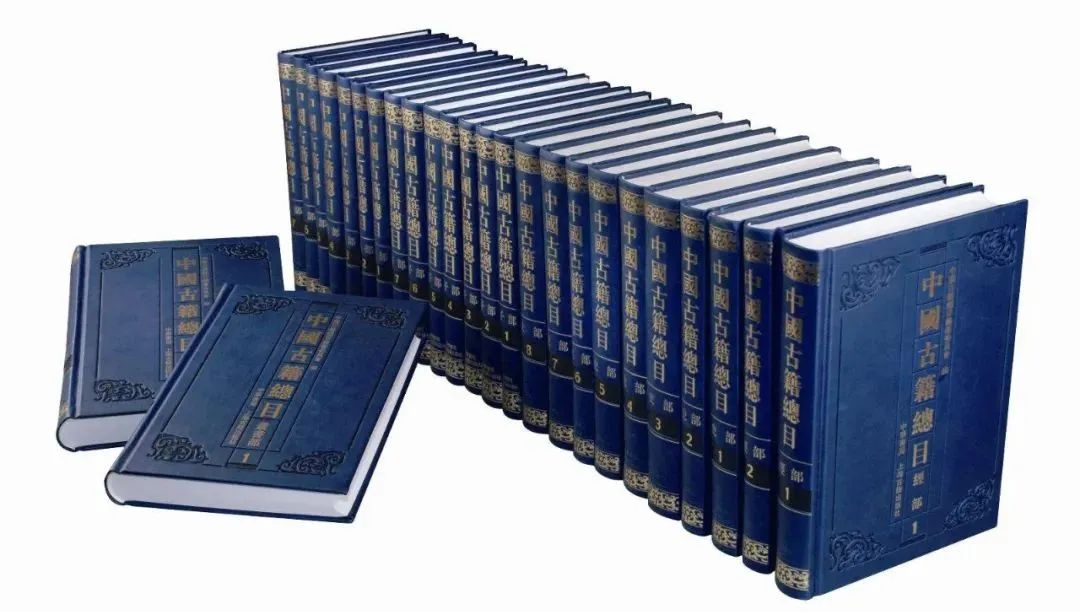

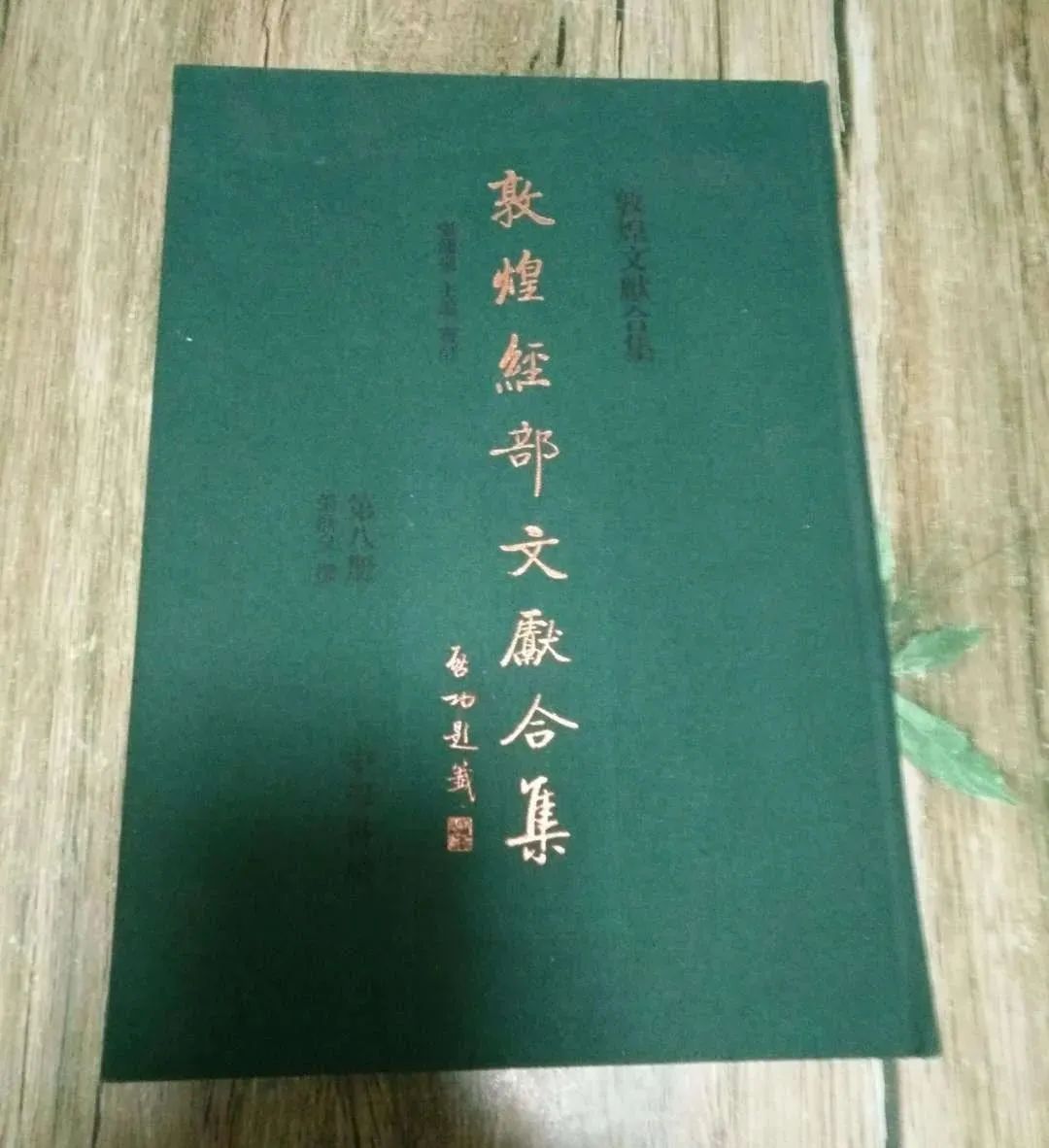

新中国成立以来,在党和国家的领导与关心下,古籍整理出版事业取得令人瞩目的成就,一大批古籍文献得以整理出版,例如,“二十四史”及《清史稿》整理与修订工程、“敦煌”“甲骨”文献整理、《全宋文》等大型文献总集,以及众多名家文集整理等;从数量看,各类古籍文献以不同的方式整理与出版,更是成几何级增加。笔者承担了中宣部2020年委托课题“1912年以来古籍整理书目数据库分析研究”,有一个数据统计:1949—2003年,全国共出版古籍整理图书14338种,平均每年265种;2004—2011年,全国共出版古籍整理图书12880种,平均每年出版1610种;2012—2019年,仅采集中国出版协会古籍工作委员会40家成员单位,共计出版古籍整理图书10755种,平均每年1344种。这些成就的取得,与许多因素有关,其中,不同时期国家层面的“古籍整理出版中长期规划”,起到了很好的引导作用。

1949年以来,国家层面共颁布了七个古籍整理出版规划,分别是:《三年至八年(1960—1967)整理和出版古籍的重点规划(草案)》(1960年10月,古籍整理出版规划小组编。下简称“规划一”)、《古籍整理出版规划(1982—1990)》(1982年8月,国务院古籍整理出版规划小组编。下简称“规划二”)、《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划(1991年—1995年—2000年)》(1992年6月,国务院古籍整理出版规划小组编。下简称“规划三”)、《中国古籍整理出版“九五”重点规划(1996年—2000年)》(1996年8月,国家古籍整理出版规划小组编。下简称“规划四”)、《国家古籍整理出版“十五”(2001—2005年)重点规划》(2001年12月,全国古籍整理出版规划领导小组办公室编。下简称“规划五”)、《国家古籍整理出版“十一五”(2006—2010年)重点规划》(2006年2月,全国古籍整理出版规划领导小组编。下简称“规划六”)、《2011—2020年国家古籍整理出版规划》(2012年7月,新闻出版总署、全国古籍整理出版规划领导小组编。下简称“规划七”)。下面对七个规划的类别与数量、特点与重点略作梳理。

壹

|类别与数量

贰|特点与重点

叁

|作用与意义

新一轮的古籍规划已经开始编制,在总结以往古籍规划经验和古籍整理出版成就的基础上,一定会更具时代特征。作为一名古籍出版从业人员,单从规划项目而言,有以下几点期待。一是思想性。期待规划项目能够体现文化传承价值,特别是其中所蕴含的中华民族思想精髓,重点整理和出版那些蕴含中华民族优秀传统思想、道德观念的文献典籍,体现中华文明对世界文明的贡献。二是高标准。期待规划项目具有更高的学术、文献、出版价值,能够体现当代古籍整理最高水平,反映当代最新古籍整理研究成果,显示新时代学术发展新高度。三是标志性。期待具有原创性的古籍整理重大出版工程,以此推动古籍整理出版事业向更高层面发展。四是现实性。期待规划项目具有更多的现实意义,着眼于几千年来对中国人思想观念、价值取向、人生态度等产生积极影响的经典文献,挖掘其当代价值与现实意义,回应和满足当代读者精神需求。五是普及性。在尊重古籍整理学科特点与出版规律的同时,期待规划项目对大众化问题有所关切,让经典文献走出“象牙之塔”,让更多人能够看得到、看得懂、用得上。六是专业性。古籍整理与出版专业性强,期待制定和实施古籍整理出版中长期规划时,要考虑专业化问题,包括整理者专业学术领域研究能力、出版单位古籍专业出版资质或编辑力量。七是新机制。制定和实施古籍整理出版中长期规划,期待高等院校、科研机构、古籍收藏机构和出版单位能够相互合作,避免条块分割,造成重复出版。八是新技术。规划项目及其整理方式,要体现出现代科技手段,期待数字技术在古籍整理与出版中的运用,在古籍整理数字出版、融合出版方面有更多创新与突破。九是实现率。要考量规划项目完成率,既要有超前意识,也要实事求是,不贪大求全、贪大求多,数量服从质量,期待一个类别比例科学、合理的规划。十是开放式。规划项目应该实行动态、开放式管理,在一定时期内,视社会、学术发展的需要,及时进行调整与补充,期待一个与时俱进的规划。