当前位置:首页 >> 业界动态

bd4f788c8a38f19ab750249262b8d3a73cb085f4bdc120d815ba64368eefb465143364103de3&mpshare=1&scene

=23&srcid=1218nLpmKWOXLejpASreLJ2j#rd

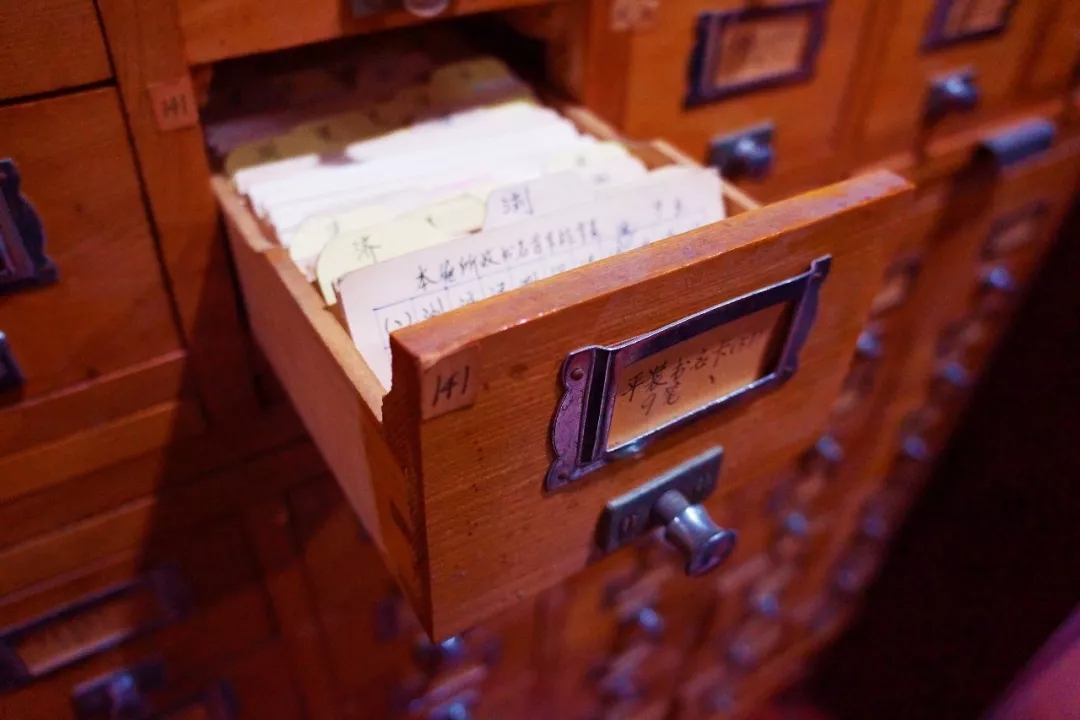

(在电子检索出现之前,人们需要通过翻阅书名卡,以确定自己需要的书的位置。图为书名卡。 图|何穆函)

· “编辑是默默无闻的,是编辑成就了作者。”

· 编辑们的工作量大且繁杂,挑错又天生不是什么讨人欢喜的事情。改正错误是分内之事,是应该的;但一旦不小心疏忽了,就是工作失误。

· “欲要亡国,必先灭其历史;欲灭其族,必先灭其文化。”

· 为古籍,为中华民族的传统,编辑们说:“值得。”

记者丨何穆函 吕依霖 徐熙 张佳 孙天宁

文编丨许露颖

中华书局,1912年成立于上海,至1937年春共开设分局40余个。

抗日战争时期,成立驻港办事处,掌握全局重要事务。1954年迁至北京。1958年成为专业的古籍出版社。1978年,历经二十年时间组织整理的“二十四史”及《清史稿》点校本问世。这是新中国成立以来最伟大的古籍整理工程。

如今,中华书局是全国最权威的古籍整理编辑出版社,一册又一册高质量的图书是作者和书局编辑共同的劳动成果。许多作者我们耳熟能详,编辑们的生活我们却知之甚少。

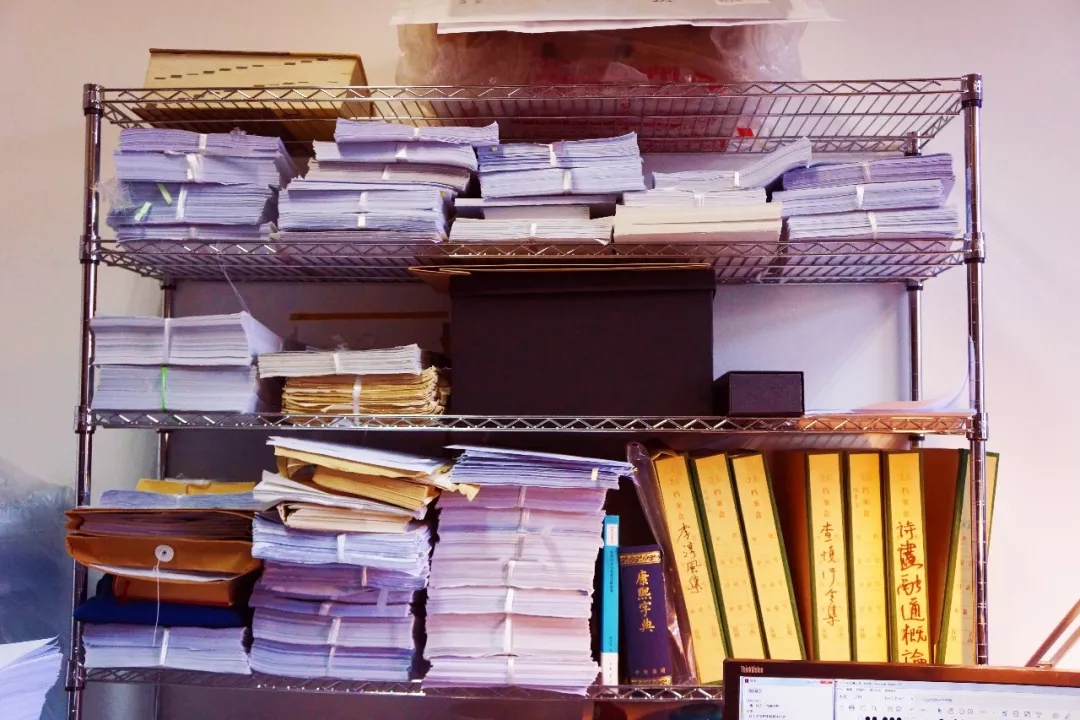

推开中华书局三层办公室的门,映入眼帘的是一摞又一摞的稿件。架子上,桌面上,墙边,整整齐齐堆满了,满到拥挤。书柜也是必备的,里边摆放着各类书籍,古籍类为主。每间办公室有两位编辑。我们到访时,他们大都一手握笔,一手操作电脑,浸在工作中。

“编辑是默默无闻的,编辑成就了作者。”

书局对编辑们的工作时间没有硬性规定,留有自行安排的空间。今年已经是哲学编辑室的石玉来到中华书局的第八个年头。采访那天他着休闲装,聊起天来给人的印象温文尔雅的。

他说,在他心里,他和古籍如同知己。当回忆起进书局的机缘,石玉说:“因为不是在北京上的学,所以说对北京当时还是带着一种比较向往的情绪。而且当时因为竞争很激烈,也没指望能够进来。后来能够进入中华书局,感觉也是比较幸运。”

他和我们分享了他的日常。如果不外出见作者或者跑印刷厂,他便在每天早晨八点半到达书局,阅读作者寄来的书稿,对文本进行具体的加工,修改一些错误。下午五点左右回家,之后也会继续做一些和工作相关的事情。

很多人,尤其是他的师弟师妹,都很羡慕他的工作,但是当他们真的来到编辑的办公室呆上一天,便会说这工作枯燥。“我觉得还是要乐在其中。这个毕竟是一个需要人静得下心来的工作,不能急的。”每日坐在桌前翻看一页又一页的书稿,一字一句品读,翻阅底本,提出修改建议,眼睛必然时常酸痛,久坐也会造成身体不适。

(编辑室屋门一侧的墙边堆满了书稿。 图|何穆函)

对于不在这个行业里的人来说,这是艰难的。但是于古籍编辑们来说,历经沧桑的经典便如甘泉,可带来极大的满足感。如今人心浮躁,他们倒可守着一方桃源,以文字为媒,与古时文人为友,与今时学者为伴,甚是幸福。

和作者沟通也是编辑们工作的重头。文学编辑室的许庆江,曾是北京四中的一名语文老师。由于师弟的偶然推荐,他有了一个到中华书局工作的机遇。几经犹豫,文献学出身、又天生喜静的他最终来到这里。

在他的工作过程中,最多的困难出在沟通这个环节。“他(作者)的书稿里面有大量的错误,我帮他改了。其中有一两个错误确实是我改错了,可是他别的记不住,就记住你改错的那几个地方。”许庆江分享这段经历时语气有些无奈。有些时候,即使他指出错误,作者也不愿意改。“书出了,我们校对和质检拿到这个书以后说我这个地方你怎么不改?我说不是我不改,是作者不改。”这种被夹在中间的委屈,时常要受。

编辑们的工作量大且繁杂,挑错又天生不是什么讨人欢喜的事情。改正错误是分内之事,是应该的;但一旦不小心疏忽了,就是工作失误,作者不高兴不说,有时候甚至会直接反映到领导那里。

俞国林是文学编辑室主任兼学术出版中心主任,言辞幽默不失犀利。他来自农村,高中时曾休学做过生意,亏本了才又回去读书,参加高考,被北京师范大学录取。“我大学前两年也没读什么书,大三下学期才开始有计划看书的。天天看同一本书,整整看了半年。上课时坐在最后一排,老师也看不见我——看的是段玉裁的《说文解字段注》。”

在中华书局工作的这16年中,他有很深的体会:与作者沟通,尊重作者是第一位的,但书稿中的问题,即使作者很强势,只要编辑提得有根据,便不能唯唯诺诺;如果作者交流顺畅,对编辑很信任,编辑也不能说改就改。相互尊重、有理有据,唯有此,沟通、修改才能顺利有效。

“我曾经也和作者吵过架,有一次在电话里吵得很凶。但我们唯一的目的是保证书稿的质量。其实最后冷静下来,作者也都认可了,还表示了感谢。”

编辑的荣誉感,很多时候是来自于作者的信任,甚至托付。俞国林说,他知道很多老编辑曾经都是作者点名担任责任编辑的,好在现在年青一代也都成长起来。“比如许庆江给李剑国先生做了一本书,李先生极为满意。前次来北京,李先生在一个讲座上,宣称他的书都交给中华书局,且都必须许庆江给他当责任编辑,真有点‘到处逢人说项斯’的感觉哈。”

除此之外,封面设计、印刷、宣传,从选题策划到最终出版,每一步都需要编辑在其中协调。胡珂是历史编辑室的一位编辑,黑色齐肩短发、白色衬衫、黑色正装裤,举手投足优雅不失干练。对于她来说,这六年的编辑工作是像公司做项目一样,从立项开始推动。坐在案头看稿子只是一部分。“其实每天看稿子的时间可能有一半就不错了。有很多时间是在跟部门内部的流程,和下一步的其他部门打交道。这种事务性的工作还是挺多的。”

“中华书局的很多书稿排版比较繁杂,以前受制于排版等环节,出书都极慢。甚至出现书稿的作者去世了,书还没有出版这种情况。”俞国林说道。如今排版速度虽提升不少,不过正常情况下,一部篇幅一册的书,从交稿到最终出版,差不多也要一年。而大一点的图书,几年、十几年也都是正常的。

慢,是为了图书的高质量。

书局不是没有人员流动。在过去,编辑这样的工作算是铁饭碗,一个工作一做就是一辈子。如今,选择就多了。“现在有些年轻人到我们出版社后,看到其他地方,比如网络媒体、民营公司,做同样的工作,或者不用那么累,反而挣得更多,可能就离开了。”许庆江坦然道,“年轻人,刚毕业的时候压力都很大,对事业期许又很高。编辑这样的工作,出一本书时间很长,很难短期内见到成果。”

(一位编辑工作台上的书架。 图|何穆函)

古籍编辑不是一个“当一天和尚撞一天钟”悠悠闲闲就能坚持下来的职业。大浪淘沙,留下的,内心必然有强大的动力。

除了能力,编辑们打动人的还有他们对这份职业的热爱。“大家都知道王国维的‘学术三境界'。工作其实也有三境界。第一境界是能胜任一份工作,第二境界是喜欢一份工作,第三境界是个人和工作融为一体。”俞国林讲道,“当人们说起中华书局的时候,知道你是中华书局的。这第三境界,要达到,难。”因着心中的爱,编辑们一直追求着这有难度的第三境界。

“书局的百年传统是一笔巨大的财富。”

“我刚来的时候还实行返聘制,哲学室是有返聘已经退休的老编辑。他们在书局干了有三四十年。我跟一位老编辑一直在一个办公室,工作上遇到问题我可以及时请教。”石玉回忆起老编辑的帮助,面带敬重与感激,“现在,则是实行导师制度。一个新人来了以后,会让一个老编辑带几年。一方面是让他熟悉流程,另一方面也是教他如何沟通。因为一个新编辑可能是初生牛犊不怕虎,改稿子的时候下手比较狠。”

就这样,新生代在老一辈的教导中逐渐成长,成为能够独当一面的编辑力量。

在百年岁月中,中华书局也曾经历不少风雨。抗日战争时期果断牵厂以保存力量。文革时期顺势封存书稿尽可能减少损失。20世纪80、90年代,面对出版业的坏形势,顶着许多人下海的压力,最终在世纪初改组为企业单位,杀出一条生路。

“营利啊?哎呀,做古籍哪有利可以营的!即使有,以投入和产出来比,那也是微不足道的。”俞国林语气无奈。

中华书局古籍类的书对读者有一定的要求,因内容专业性强,受众主要是学者。再加上我国版权保护尚不到位,很多书籍面世以后,免费电子版随处可见,一定程度上影响了正规出版书籍的销售。

然而,中华书局从未因此失掉古籍整理的初心。“一般所谓的迎合市场就是丧失自己的原则。我觉得中华书局核心的东西还是在做传统文化,比较看重的也是中华书局的品牌效应。”许庆江说到这里面容严肃。编辑要做的是调查、分析、适应市场,甚至引领市场。

“我做书也是不断地要去对市场做一些调研工作,看看大家都是希望阅读哪方面的书,以哪种形式呈现出来,他们读起来才更愉快。”在石玉看来,任何一本古籍整理图书,除去其内容之外,横排还是竖排,简体还是繁体,这些细节一定程度上决定了一本书的读者体验,编辑们也会考虑。秉承着这样的原则,中华书局编辑们手中诞生了许多严谨且好读的作品。

如今,出版行业所面临的趋势是数字化。“我当时来的时候,那数字化只是大家嘴上说的,但是没有付出实践。现在不一样,数字化既是挑战也是机遇。”石玉解释道。

数字化的大环境下,编辑们开始思考纸质书的意义。对于老一辈学者来说,翻阅、批注纸质书是习惯;而新一代的学者,则越来越倾向于快捷的电子浏览。出版业近年来被划为夕阳产业,但谈及未来,编辑们并不悲观。石玉的语调中带着骄傲:“回顾我们中华书局105年的历史,经历了20世纪风云激荡的年代,我们中华书局生存了下来,那是靠什么?好几次的变革甚至革命,我们能够一直做了这么多年说明有其存在的必要性。”

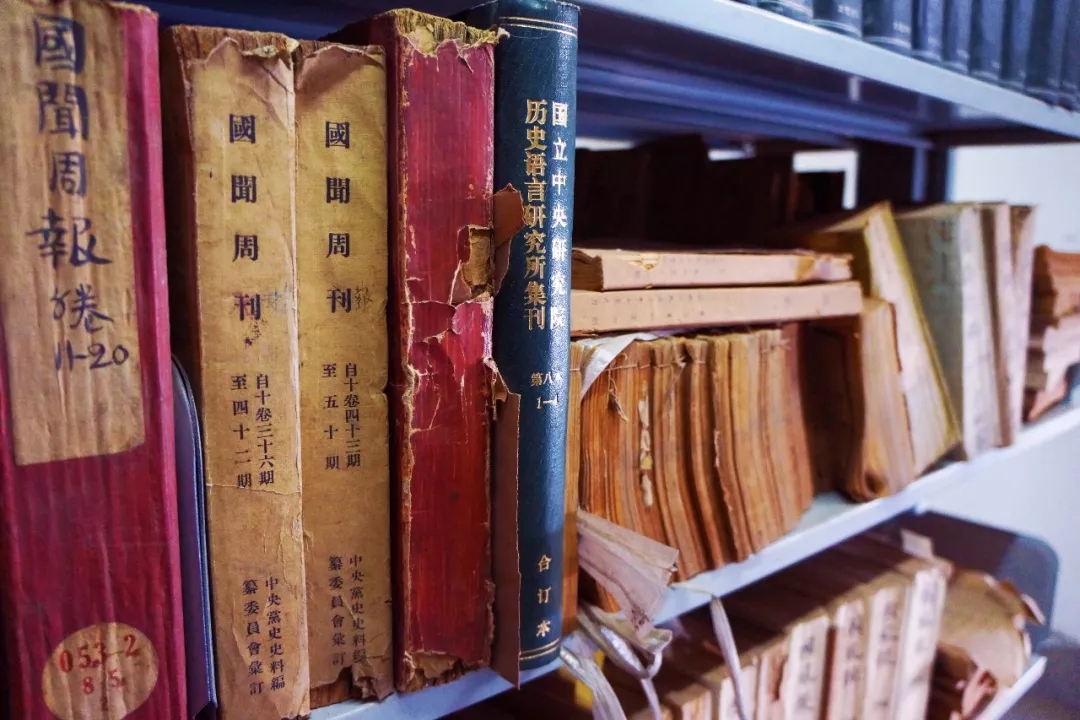

(图书馆里年代久远的书刊。 图|何穆函)

编辑们说自己不是未来家,未来肯定要面临很多改革,但他们坚信古籍整理有一些无可替代的东西。读古籍有个门槛,不能拿来就读,肯定得整理。有这个需求的话,就得有人去做这个事。

近年来,国学复兴成为热点。俞国林的微信里有各行各业的古籍爱好者,他们中有公务员、企业职员,前时还加了以为卖柚子的商贩,他会把中华书局的微信公众号分享给他们,以便这些爱好古籍的读者随时获取最新信息。“对于我们来说,读者买去,哪怕只是偶尔翻一翻,甚至只是装点一下门面,我们心里也很高兴。不管他买的这些书读了多少,不管他读后的感受如何。我们觉得,读,总比不读好。”

编辑们愿意告诉大家如何去阅读古籍。循序渐进,是他们都提到的阅读原则。

“刚开始当然可以读那些比较容易入手的。如果读到你感兴趣的东西或者有疑问,就可以去找那些更精深一点的著作读。如果你一开始就比较着急的去接触那些最难读的东西的话,就很难获得真正有益于自己的知识,还会消磨兴趣。”胡珂为我们提出建议。

俞国林引用曾国藩的话,说:“六经以外有七书,通其一便可成学。”即是对传统文化中最重要的若干经典典籍,有选择的读几本,且要阅读原本。因为阅读原本十分重要。“比如《红楼梦》,有《红楼梦导读》、《红楼梦导论》之类的图书,但你要先看《红楼梦》原文,然后再去看其他的。不要先看别人的评述后再去看原文,那样可能会有一个先入为主的概念。”

编辑们并不期盼所有人都成为古籍爱好者,但是正如龚自珍说过:“欲要亡国,必先灭其历史;欲灭其族,必先灭其文化。”中华民族悠久历史和灿烂文化的重要载体之一,就是经典的古籍文献。我们需要保存、了解和弘扬自己扎根的文化土地。

石玉说:“《长沙马王堆汉墓简帛集成》出版以后我发表了文章,一方面是反映这个书稿的价值,一方面也把自己的编辑过程交代一下。当时取得一个名字很有趣,《为伊消得人憔悴》。我写完这个稿子以后才知道,我之前上学的时候是对这句话理解错误了,这个消是“值得”的意思,为伊值得人憔悴,倒是比较符合自己的那种当时的心境。”

为古籍、为中华民族的传统,编辑们说:“值得。”