当前位置:首页 >> 业界动态

8bd0efc9bca766df4207496d944054bcc84397f4cc98a01c88262fb5add6d10803a8c3388226&mpshare=

1&scene=23&srcid=0306dXwiHek3vbEf3CufHX9l#rd

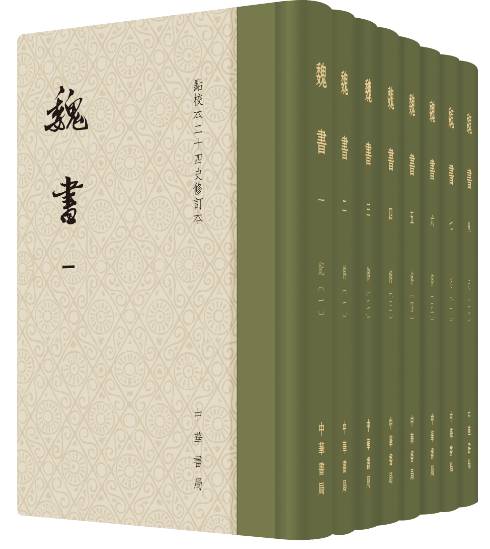

点校本二十四史修订本《魏书》于2017年1月正式出版了。我们不能忘记,作为当年《魏书》点校整理的主持人唐长孺先生。唐先生做了大量的校勘工作,《魏书》的点校整理工作引书之富、校勘之细、考证之精和标点之准,首屈一指,广受推崇,被称为古籍整理的范本。让我们再一次走近唐长孺先生。

唐长孺先生

中华书局整理二十四史共分三个时段:

第一时段为1958年至1966年5月,唐先生与陈仲安自1963年至1966年5月来书局整理《北齐书》、《周书》,因文革爆发,中止整理。地点:北京翠微路2号。

第二时段为1971年春至同年秋,文化大革命中,传达戚本禹“指示”,说是要整理二十四史,是年秋,王关戚倒台,整理工作亦嘎然而止。地点:同上。

第三时段为1971-1977年,唐先生整理《魏书》及《晋书》的“载记”,陈仲安先生整理《北史》,1974年工作完成。地点:北京王府大街36号。

笔者曾经作过统计,整理二十四史前前后后约达十年,无论是约请来的外单位还是书局工作人员,从头到尾,三个时段皆参与者仅四人而已,而武汉大学历史系就占二位,唐长孺、陈仲安两位先生,是整理二十四史的功臣。

1963年,唐先生52岁、陈先生41岁,年富力强,治学之黄金时刻,他们牺牲了个人的著述,去从事一件既无名又无利的大工程,的确要有一种奉献精神的。尤其陈仲安先生,现在年青的同志,可能知道他的人不是很多了,故在此多记数笔。

陈仲安(1922年4月-1994年1月)四川省长寿县兴隆乡(今重庆市长寿区)人。1944年就读四川乐山武汉大学历史系。1945年休学。1947年赴武汉复学。1950年毕业,是唐先生早年的学生,因学业优秀留校任教。1963年唐先生来京整理二十四史,他作为助手,参与《北齐书》、《周书》的点校,由此熟悉了古籍整理。1971年,陈仲安独挑《北史》。王仲荦先生多次对我说:“陈仲安才讲师,能胜任《北史》点校,现在全国大学里别说讲师,就是教授也不多。”王仲荦的《北周地理志》出版前,定要我将原稿远寄武汉,由陈先生审阅一遍,足见王先生对他的尊重。二十四史点校完毕,陈先生本有不少写作计划,他与谭两宜、赵小鸣编撰了《北朝四史人名索引》(1988年中华书局)。与王素撰写《汉唐职官制度研究》(1993年中华书局出版)。他还想撰写《北史证误》,拟以《北史》为纲,订正南北朝诸史之讹误,是一部读史札记。他做了不少卡片,以供撰著之用。陈先生是一位谨小慎微的谦谦君子,他总想稍等等,学问更成熟时再撰写,年迁月变,错过时机,一场病魔袭来,失去了工作能力。“花开堪折直须折,莫待无花空折枝”。据说陈先生晚年时常翻弄卡片,对此发愣,为时已晚,无可奈何。陈先生比唐先生小11岁,于1994年同年病逝,甚为可惜。

二十四史中,魏晋南北朝史占有十二部,正好二分之一。这些史书是《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《南史》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《北史》、《隋书》。中华书局对整理者,是经过慎重选择的。《三国志》由书局人员、目录版本专家陈乃乾点校。《晋书》最早由哲学社会科学部吴则虞点校。《隋书》由汪绍楹点校。汪先生是中华书局的编辑临时工,其父是北京四大名医汪逢春,苏州人。汪绍楹先生未能克绍箕裘,悬壶杏林,而喜古籍整理。凡是读过《太平广记》(中华书局)、《艺文类聚》(上海古籍出版社)的,应当知道他的功力。剩下的九部史,由二个大学包了,即山东大学和武汉大学。南朝五史,由王仲荦先生总负责,参加者有卢振华、张维华;北朝四史,由唐长孺先生负责,参加者有陈仲安、姚薇元、石泉。不过后来姚、石两位先生没有做什么,当时中华书局对此概括为“南王北唐”。

唐先生点校的《北齐书》、《周书》、《魏书》公认是二十四史点校本之样板,笔者实无此学识,对以上三史详作点评,这里只想讲一下《魏书》的二条校勘记。

《魏书》修成,称为“穢史”,主要指责魏收的史德,他借修史来酬恩报怨。其实《魏书》文字讹误上,亦可称之“穢史”。《乐志》,清人卢文弨、严可均发现有阙,卢文弨曾据《通典》补得十六字,已为称奇。史学家陈垣据《册府元龟》卷五六七补得289字,补齐全文。陈垣先生对此颇为自负,六十年代,中华书局影印明版《册府元龟》时,特别约请他撰写序言,其云“卢严辑佚名家,号称博洽,乃均失之交臂,致《魏书》此页埋没八百年,亦可为清儒不重视《册府》之一证”。其实《魏书》缺损文字还有,《礼志》四“所不服”至“会司空自为先帝所”(见点校本2801页10行至2802页7行)缺,补325字(见校记一五)。又《刑罚志》“决从真卖”至“唯买者无罪文然”(点校本2881页1行至同页11行)缺,补317字(见校记三)。假若《魏书》文字不通,犹如提示此处有问题,必须找有关典籍相校,撰写校勘记方能解决,如《乐志》那样,已属不易,今最为了不起的是,这二处文字属于“文义似乎可通,无人疑有脱文”、“不加细察,文字啣接,似亦可通”,在这种情况,假若没有对《魏书》融会贯通、极为精熟;假若没有对一千卷巨著的《册府元龟》了如指掌,是根本做不到的。这二条校勘记是乾嘉学派学者没有发现的问题,由唐先生发现了、解决了,他毫无私心,无偿地写入校勘记,公诸于世,是何等的道德精神。我常想,若有人不写入校勘记,事后撰写论文,讲解其如何发现,论述其重大价值,亦无可非议。在整理二十四史时,亦有人不愿在校勘记上下功夫,并云“如果这样,我的书没法出了”。启功先生曾说:“标点上我绝不会出错,总不会‘之乎者也’,把句号放在‘也’字上头吧。看学问还是看校记。”唐公之校记,是此之谓也。

——节选自《书品》2011年第4、5期

作者张忱石,中华书局编审,原古代史编辑室主任

点校本二十四史修订本:魏书(精装全8册)网店预售已经开始,感兴趣的读者可移步京东商城和当当网“预售”专区选购。

【北齐】魏收撰;

唐长孺、陈仲安、王永兴、魏连科点校;

何德章负责修订

出版:中华书局 2017年1月

开本:32开

书号:978-7-101-12270-1

定价:510.00元

长按并识别上方二维码进入当当网预售链接

长按并识别上方二维码进入京东商城预售链接

书号:9787101057409

定价:580.00元

进入京东商城快速购买链接

长按二维码