当前位置:首页 >> 业界动态

8bd0ec6fbca7657975f4ae2637798a007aaaf135c53bc90d4a5565859f06e18842be55650428&mpshare=

1&scene=23&srcid=0208LwOepfpGgVpiUS6v5JqO#rd

每当我走进新华书店、中国书店,除购买所需的图书外,所关心的是中华书局出版的图书,尤其是影印书,这大概是一生在中华书局工作,长期从事影印业务之故吧!当我看到书架上陈列着又重印出版的一部部篇幅巨大的影印书,不禁想起曾为整理这些书籍而忘我工作过的三位同志。

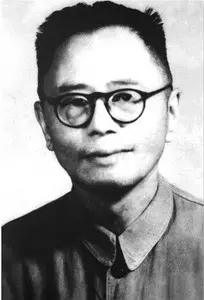

陈乃乾(1896-1971)

陈乃乾先生于1958年应聘由沪来京,在当时的古籍出版社主持影印业务。后古籍出版社与中华书局合并,成为整理出版古籍的专业出版社,先生继续主持影印业务。中华专设影印组,组内还有陆高谊、孙荦人、朱士春和我四人。先生精通版本学、目录学、索引学,版本知识的渊博和鉴别版本的技能是人所共知的。海宁出了两大版本学家,南陈(乃乾)北赵(万里),一时传为佳话。先生对整理古籍和影印古籍都有一套完整的方法,编有《室名别号索引》《清代碑传文通检》《黄梨洲文集》等著作,皆由中华书局出版。

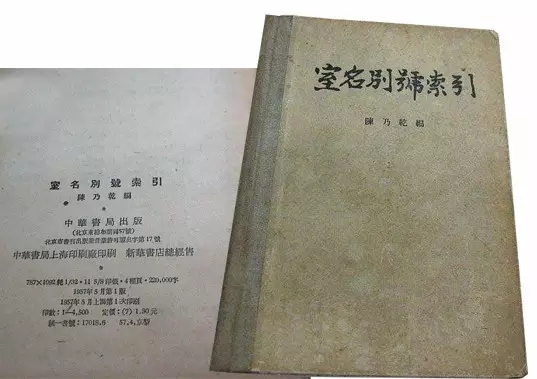

《室名别号索引》陈乃乾 编

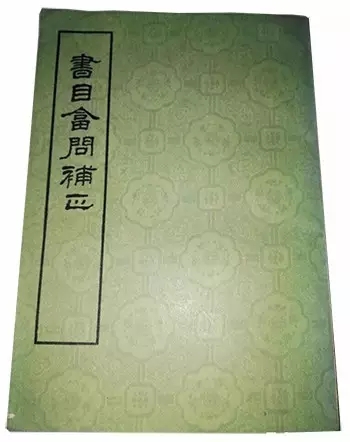

先生过去经常给我们讲版本学、目录学和如何鉴别版本的方法,如,如何从字体、刻工姓名、避讳文字、纸张等方面鉴别版本;对于没有拆订过的原装书,如何从装订、丝线等方面去鉴别版本;如何识别经过书商伪造的以假乱真的版本等。掌握了先生教给的鉴别方法,就能辨别真伪,不为书商所欺。先生还告诉我们影印书的原稿要选择好的刻本,要选用初刻本,要从初刻本中选用初印本,能找到红墨印刷的初印本作影印原稿那是最理想了。他要我们经常阅读古籍中的基础书籍,如《书目答问补正》《文字蒙求》《说文解字》等,以提高业务知识和工作能力。我们在整理影印书稿时,先生经常提醒我们要注意检查,几百年前的刻本、抄本都有不同程度的刻错、抄错、重复、脱漏、残缺、文字颠倒和次序订错等情况,作为影印书原稿需仔细检查、反复核对,特别要注意上下叶文字的衔接,力求全书完整。先生对我们工作上的不断指导,使我受益不浅。

《书目答问补正》中华书局出版

先生主持的影印组,除出版影印书外,还出版排印书和兼办代印业务。为设法出版线装书和刷印木板书业务,曾亲自去苏州、南京、杭州、南浔、广州、武汉等地,实地了解木刻书板存放情况,提出保管、利用和处理意见。并与潘达人、华昌泗同志研究筹备照相石印和木板刷印车间,为发展影印业务打下基础,经过十年动乱,可惜这些设备卖的卖、送的送,已无影无踪了。

影印组在八年中(1958—1966)整理出版了八十种古籍书籍,计:

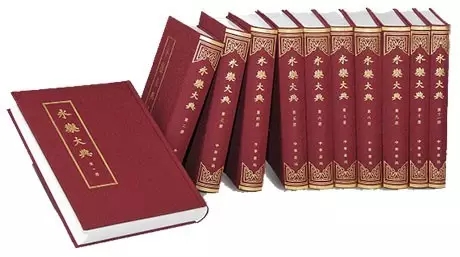

影印线装书十八种。主要有《永乐大典》、《清人考订笔记丛刊》第一集、《古本戏曲丛刊》第九集、《元朝名臣事略》《万历武功录》《事林广记》等。

中华书局1960年精装影印《册府元龟》

影印精、平装书三十二种。主要有《册府元龟》《太平御览》《全上古三代秦汉三国六朝文》《明经世文编》《说文解字》《文字蒙求》《康熙字典》《汉唐地理书钞》《中西回史日历》等。

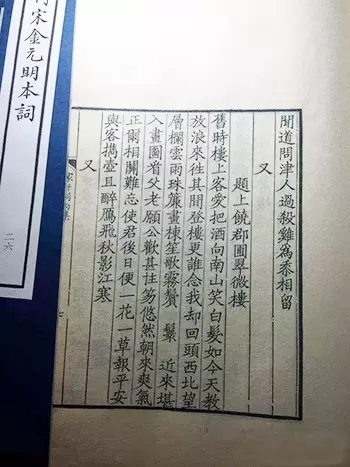

中华书局1961年木版刷印《影刊宋金元明本词》

木板刷印线装书十一种。主要有《影刊宋金元明本词》《蒙兀儿史记》《元朝秘史注》《吉金文录》《艺风堂再续藏书记》等。

排印书十六种。主要有《包拯集》《道藏源流考》《中国佛教史籍概论》《南宋初河北新道教考》《全上古三代秦汉三国六朝文篇名目录和作者索引》《清人文集别录》《校勘学释例》等。

代办业务三种。有《说文解字序》《古文字学导论》《石鼓铨补》。

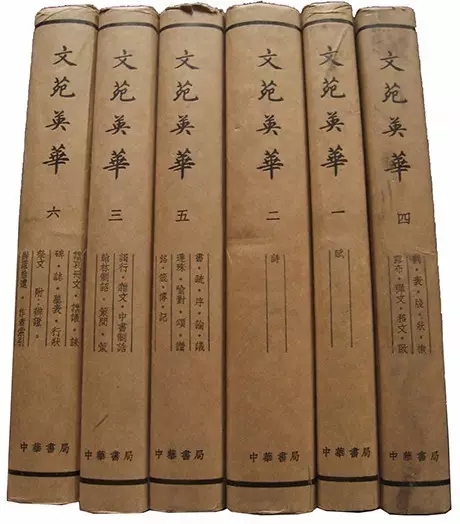

先生规划影印书,首先是摸清版本情况,审查原书内容,经总编辑批准后,再与组内同志一起商量整理方案。他撰写的“出版说明”从不署自己名字,而写上“影印组”或“殷韶初”。“殷韶初”与“影印组”谐音,把自己列为影印组一员。我们做了一些工作,先生就会在撰写“出版说明”时附上一笔,真是工于谋人,拙于谋己。先生工作严谨而又谦虚。犹如他为《文苑英华》撰写了六千余字的“出版说明”初稿,分送陈援庵、赵万里、邓广铭等十二位先生征求意见;他为影印《清人考订笔记丛刊》撰写了一百四十种版本目录初稿,长达一万二千字,分别送请于省吾、张舜徽、周祖谟、徐调孚等十九位先生征求意见,然后才选定《柴辟亭读书记》等七种为《清人考订笔记丛刊》第一集影印问世。随着“文革”开始,这部丛书也就未能继续影印出版。

十年浩劫来临,先生被当作“反动学术权威”,身心受到严重摧残和凌辱。1969年我下干校时,曾匆忙去先生家,看到先生身体不太好,处境也十分困难,我心里也很难过。但先生并没有过多地考虑自己,而是十分关心我,要我到干校后注意身体,经常给他写信等等。然后他对我说:“古籍整理不可能不搞,影印书还是需要的,可是不知道我还能不能等到你们从干校回来再一起工作,以后的影印工作怕要你和士春同志来承担了。我只向你提一点要求,希望《清人考订笔记丛刊》《古本戏曲丛刊》这两种丛刊能继续影印出版。”谁知这短促的叙谈竟成为诀别。不久,先生被迫迁回海宁老家,接着传来含冤逝世的消息,想起当时先生又咳嗽又气喘断断续续和我说话的神情,至今尤历历在目。先生默默离去,使中华书局失去了一位优秀的整理古籍人才,影印工作失去了一位好领导,对我来说,失去了一位尊敬的老师。我未能完成先生的遗愿,留下终身遗憾!

陆高谊先生(1899—1984),浙江绍兴人。1924年毕业于杭州之江大学,毕业后从事教育工作十三年,先后历任河南第一女子师范校长、河南中山大学教务长、杭州之江大学教务长兼附中校长。三十年代中转业出版界,任世界书局总经理。1945年抗战胜利后,出走香港。在港与友人合办同德商行,筹办棉布等物资运入解放区,支援解放事业。1952年又回到出版战线,到中华书局为业务管理委员会成员,先后任出版部主任、海外部主任等职。1957年被错划右派,1958年以后,中华书局专业整理出版古籍,高谊先生不辞辛劳,亲自动手从事影印的具体工作。1966年退休回上海。1984年因病逝世。

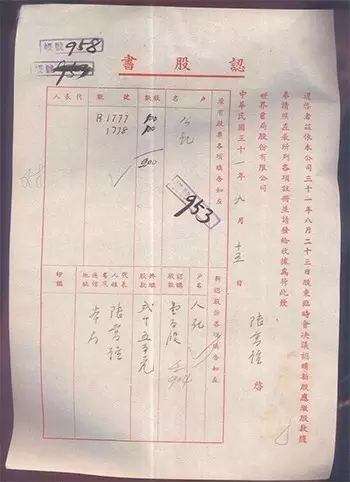

陆高谊任世界书局总经理期间签发的认股书

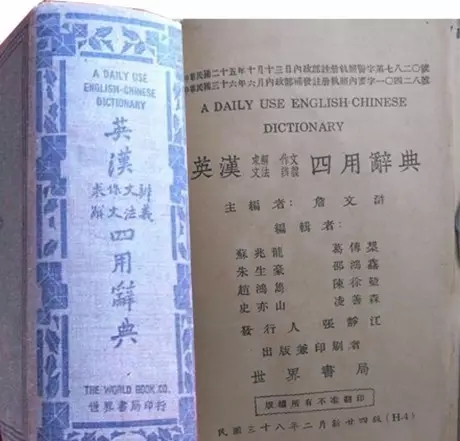

先生是国内著名的出版家和企业家。在他任世界书局总经理期间,致力于经营管理的改进,颇多建树,1937年,先生曾特约郑振铎等著名作家主编《大时代文艺丛书》等书刊,团结作家,宣传爱国主义。从三十年代到四十年代,在国民党反动统治时期,他还多次利用自己的职业和社会地位,掩护中共地下党员和著名民主人士。世界书局是综合性出版企业,它的出版物以价廉物美、切合实用为时人所称道。有些图书,如《英汉四用词典》《经籍纂诂》等书,出版已历半个世纪,至今仍在重印。世界书局在他主持下,成为三十年代国内最大的出版企业之一。

世界书局出版的《英汉四用词典》

我是1943年认识先生的,那时上海几家大的出版企业如商务印书馆、中华书局、世界书局、开明书店、大东书局的几位总经理时常碰头,有时他们一起来中华书局找吴叔同先生(当时任中华书局总经理)商谈业务和经营管理等事项。先生嗓子宏亮,而又十分健谈,他说话的声音我们在外间工作都听得清清楚楚。当时给我的印象是一位精明强干的人。1954年我从上海调到北京,先生任出版部主任,后任海外部主任,由于工作关系,平时与先生接触不多。自从我从农村劳动回来调影印组工作,我们就整天在一起,对先生为人之热忱、工作之精练、业务之熟悉,我是十分敬佩的,也自幸又遇到了一位好老师。

中华书局工人在使用印对机

先生待人亲切,不以老一辈自居,他每天早晨七点左右就到办公室开始工作。那时影印工作很忙,既有影印书又有排印书,由于每部稿子内容情况不同,影印要求有所区别,他总要先翻一下,考虑下一步应如何设计加工。由于先生习惯于自己动手,因此对每部稿子的进度、存在的问题、另件的安排,以及每人所做的工作都一清二楚,工作有条不紊,十分主动。他以熟练的工作经验对每部稿子精心设计,在设计时对如何节约尤为注意,如纸色黄度、文字花淡、反差大小、底灰深浅、图版稿的版面安排、文字稿如何割裱,以及开本大小、用纸等等,均视原稿情况,合理安排制版工艺。凡自己能加工的工作,决不发工厂加工。发厂制版的稿件,尽量做到齐(不含封面、版权)、定、清。先生认为影印组是综合性部门,编辑、出版业务并兼,还兼做了一部分印刷工作。他主张影印书除了印刷、装订工作由印制科负责承担,其他工作全由组内完成,包括封面装帧设计。他设计的封面庄重、美观、大方,符合古籍出版要求。

先生对工作总是那样认真,一点也不肯迁就。有一次,《文字蒙求》新编的“检字”已定稿并剪贴成书底,准备发厂照相制版,偶然被他发现“检字”编排上的错误,原可将错误之处剪贴调整,但他坚持要重新逐字检查核对,结果又发现了新的错误,决定推倒重编。他认真检查别人所做的工作,也主动把他做的工作要求别人帮助检查。他常说,谁做的工作都免不了有疏漏之处,反复检查是防止和减少错误的有效措施。先生对书稿严格把关的精神值得我学习。

中华书局1966年出版的《文苑英华》

先生在影印组期间,曾精心设计了《册府元龟》《文苑英华》《太平御览》《全上古三代秦汉三国六朝文》《四库全书总目》《永乐大典》《清人考订笔记丛刊》《蒙兀儿史记》等几十种精、平装本和线装本,为中华出版的影印书赢得了声誉。

士春同志和我跟随先生一起工作了八年,先生把他从事一生出版事业的经营管理思想、勤俭办企业的工作作风和丰富的影印业务知识,毫无保留地教授给我们,使我们很快掌握业务,独立工作。我们业务上的成长,先生是费了一番心血的。

先生退休回上海后,仍是十分关心中华书局出书情况,每当我出差上海,总要抽时间去看望先生,一方面向他汇报我们的工作,另一方面免不了要向他请教,先生总是不厌其烦地帮我解决工作上的难题。1984年11月,先生不幸病故,使我又失去了一位良师。

朱士春同志(1925—1984),北京市人。1948年北京大学史学系毕业,毕业后在北京志成中学(今北京三十五中)任教一年。一九四九年转到出版界,曾在华北教科书编辑委员会、出版总署版本图书馆、古籍出版社等单位工作。1958年始随古籍出版社来到中华书局文学编辑组工作。1960年参加影印组工作。1984年不幸病逝。仅仅度过六十个春秋,确实太年轻了。

士春同志和我同时调影印组工作,她对影印业务很感兴趣,在陈乃乾、陆高谊、孙荦人三位老先生帮助指导下,她刻苦学习,很快掌握了影印业务,对疑难稿件能独立设计、整理,能及时发现稿件中的问题,对稿件的处理有独立见解,是影印组内一位主要骨干力量。

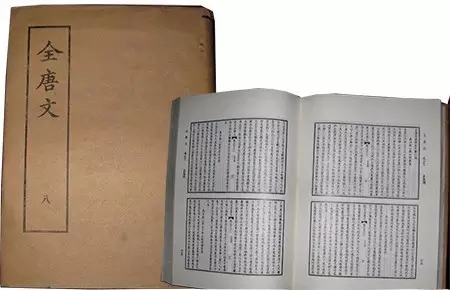

中华书局1983年影印出版《全唐文》

士春同志曾设计、整理了《全唐文》《群音类选》《居延汉简》《永乐大典》精装本,《元曲选》《元曲选外编》等书稿。《全唐文》是清代继《全唐诗》之后官修的又一部唐人总集,全书一千卷,二万二千七百二十叶,一万八千四百八十八篇文章。要求影印成十六开本,上下两栏割裱另加中缝,新编作者索引和篇名索引。士春同志在设计、整理此稿时与责任编辑紧密配合,互相协助,使剪贴书底、缮写中缝、页码、编写索引等工作同时进行,互相核对,缩短了出书时间。于1983年影印出版。

《永乐大典》残存七百九十七卷,二万余叶,分别进行了三次影印,即1960年就当时征集到的七百三十卷影印出版,分装二十函,共二百零二册。1985年又将陆续征集到的六十七卷影印出版,分装两函,共二十册。1986年将以上两次影印的七百九十七卷二十二函二百二十二册线装本,附上山西灵石杨氏连筠簃刻本目录六十卷,缩印成十六开,精装十册出版。士春同志为设计、整理精装本,做了大量工作,并按韵目分卷编排分册目录,以便读者阅览。

士春同志不辞辛苦,经常下厂工作,1975年,她为《遏云阁曲谱》和我们一起下厂修版,又为《词综》《唐诗别裁集》和我们一起到天津制版厂参加修版,当时同去的还有奚兆燊、朱关祥和我,共四人。到天津后,工厂为我们安排宾馆住宿。我们考虑住宿时间长,住宾馆太浪费,就搬到里弄小客店居住。这里的条件是既暗又潮又脏,白天也需开灯,也无伙食供应,每天下班后还需上馆子排队吃饭,又得自己掏腰包。士春同志在这方面从不计较。我们在工厂工作时一切按厂方操作规程办事,修版进度也能达到一般工人水平,彼此有说有笑,另有一番乐趣。不过,照此修版速度,短期内是无法完成的,因此又产生急躁情绪。乐趣的心理消失了,大家在沉闷气氛中工作。会吸烟的同志还能借“放风”机会休息一下(工厂规定车间内不准吸烟,另设吸烟室),士春同志不会吸烟,也不休息,仍埋头坚持工作。后经大家商量,改用铁笔和小三角板来代替工厂修版工具,修版效率提高一倍。因此,仅用了一个多月,便胜利完成了任务。在修版工作时,还发生这样一段小插曲。一天,制版厂厂长陪同外单位人员前来参观,参观人员误认为我们是修版工(真正工人都不在),向我们提出了一连串问题,而厂长也不加否认,我们也只好径作回答。好在所提问题都没有把我们难住。事后士春同志开玩笑地说,我们已经过考试、答辩,已是一名“合格”的工人了。我想,倘若此事发生在“文革”初期,难免又是一条“招摇撞骗,冒充工人阶级”的罪状。我和士春同志相识三十年,一起工作也有二十六年了。她为出版事业奋斗终生,为整理出版影印书作出了一定贡献,却不料在即将退休时病逝,真是不幸。我以悲痛的心情参加了士春同志遗体告别仪式。

中华书局影印出版的永乐大典(全十一册)

近年来,整理出版古籍规划宏大,影印任务也十分繁重,为适应目前影印业务的需要,中华书局领导对影印机构作了相应调整,由原来的影印组、科扩大为影印部。影印业务能有如此可喜的发展,使我十分欣慰。可惜曾为《永乐大典》出过不少力的陈乃乾、潘达人、陆高谊、朱士春同志都未能看到六十七卷线装本和十六开精装本的出版样书而长眠了,倘若四位有知的话,也会含笑九泉。

我和乃乾先生、高谊先生、朱士春同志长期相处一起工作,他们先后离去,使我万分悲哀,在中华书局庆祝成立七十五周年的日子里,回首往事,写成此文,以表示对他们的深切的怀念!

(本文选自《回忆中华书局·下编》,中华书局,1987)