当前位置:首页 >> 业界动态

2015-06-17 文 朴鸢儿 礼志

【独家专访】

这几年,中国传统文化典籍和延伸产品的市场需求扩大,中华书局顺应其流,既获得经济效益,又实现了出版的社会责任,还能引领出版潮流。

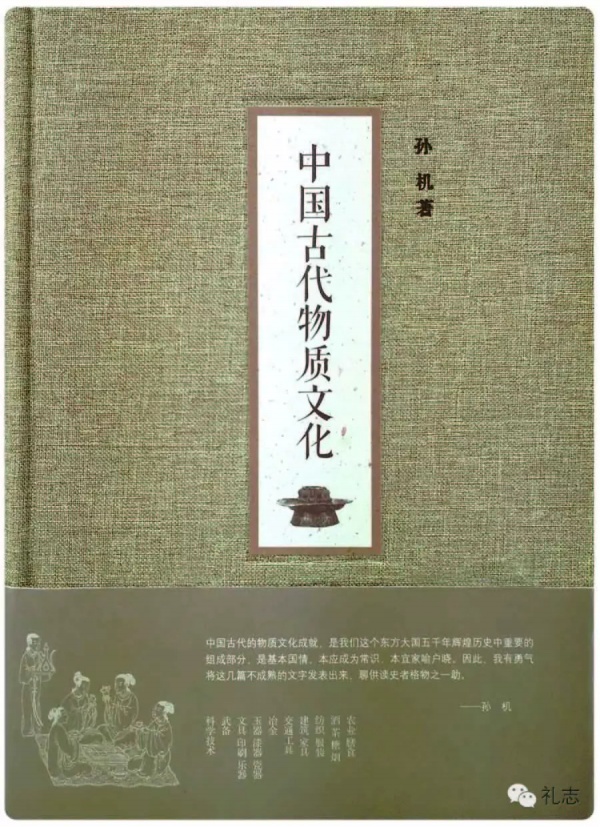

在2014年度各大主流媒体评选的年度好书榜上,中华书局出版的《中国古代物质文化》一书的身影频频出现。《新京报》不仅将年度图书的荣誉授予它,更为其撰写了饱含深情的致敬辞:“中国国家博物馆研究馆员孙机先生,集数十年学术积淀,历数这些物质身上所蕴含的历史和文化变迁。他的解说,让古人的衣食住行和生活现场逐渐清晰,在古代历史的宏大叙事中被淡忘和忽视的部分,也因此得到了填补。……文明的复兴需要传统的继承与创新,文化遗产的清理和体认是我们出发的起点。它不仅是立足现代面对过去,更是民族复兴不可或缺的前提。”除了在内容层面广受赞誉,大开本布面精装、质朴大气的设计风格,也让它荣登《北京青年报》评选的“2014年最美的十本书”行列。

《中国古代物质文化》(孙机著)荣获《新京报》“2014年年度图书”和《北京青年报》“2014年最美的十本书”

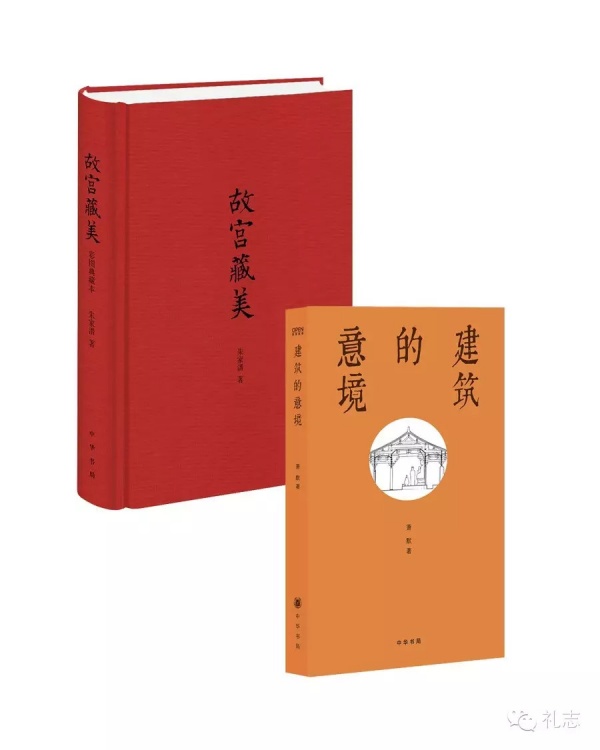

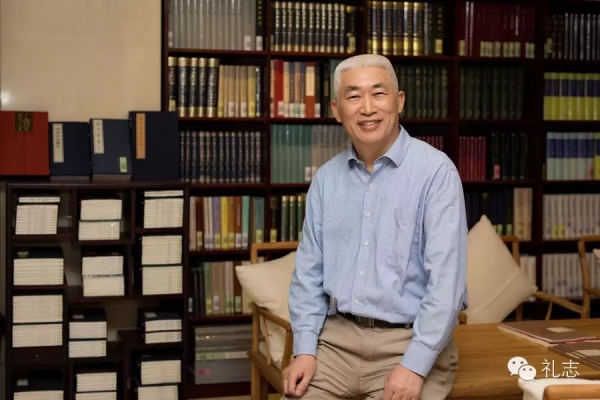

其实,在各种奖项纷至沓来之前,这本于2014年7月出版、定价98元的书,已经半年之内销售了10万册。对于这个销售数字,中华书局的总经理徐俊表示“有点意外”,毕竟是一本有深度的社科类著作,按常规设定应属于小众阅读的范畴,却不期然成为了畅销书。然而给他带来惊喜的不仅限于这一本书,与《中国古代物质文化》同登“2014中国好书”榜的还有萧默所著《建筑的意境》,朱家溍的随笔集《故宫藏美》在半年内重印6次……这些叫好又叫座的产品有几个共同点:一是内容精细深入,都是名家之作;二是装帧设计精美,品相上乘;三是价格范围中等偏上。在中华书局,这类产品都被归为大众普及精品图书,它们在内容上有学术含量,在形式上又满足了高端读者的阅读习惯及审美需求,推出以后深受读者欢迎。

《故宫藏美》(朱家溍著)和《建筑的意境》(萧默著)

“如果在十年前推这样的书是难有这样的反响的,”徐俊坦言,“这既是我们的产品不断升级转化的过程,也是市场、读者从一个阅读层次到另一个阅读层次的转变、提升的过程。这几年,中国传统文化典籍和延伸产品的市场需求非常大,中华书局的产品销量每年以百分之十的速度在增长。我们是顺应其流,所以才能既获得经济效益,又实现了出版的社会责任,还能引领出版潮流。”

疑问随之而来:出版古籍及其延伸产品的单位很多,为什么中华书局能取得如此好的成绩?徐俊说,中华书局在近十几年的业务调整过程中一直遵循着一个理念——“守正出新”。“守正”是指坚守古籍整理和学术著作出版的主业;“出新”则是要在新时期有所发展,具体说就是立足于传统文化,拓展传统文化经典普及业务。这是在2003年的一次研讨会上,北京大学袁行霈教授对中华书局的发展提出的寄语。而在此之前,中华书局已经在古籍学术专业出版的道路上走过了近40年的“守正”时光,并在6年的市场化转型期中经历了喧嚣与挫败。

守正的时代

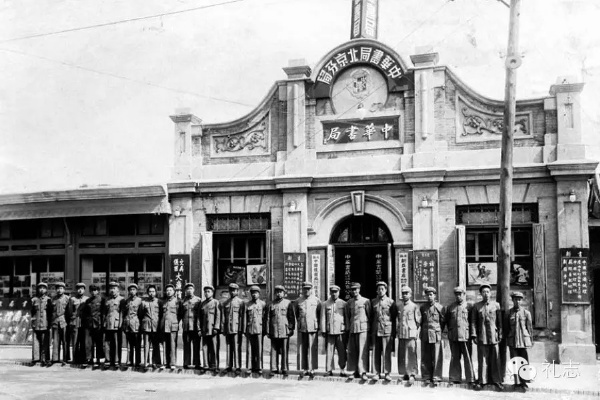

1916年上海福州路上的中华书局

1951年中华书局北京分局

1912年1月1日成立于上海的中华书局,曾经是一家综合性的私营出版机构,出版范围包括教科书、辞书、古籍、财经、科学、文艺等多个种类。1954年,中华书局总部由上海迁至北京。1958年,国务院古籍整理出版规划小组成立,中华书局被指定为该小组的办事机构,承担国家级古籍整理的基本项目,从此转型成为以古籍整理和学术著作为主的专业出版社。从二十世纪五十年代开始,中华书局依据历次国家古籍整理出版规划,编辑出版了包括《全唐文》、《全唐诗》、《全宋词》、《中华大藏经》、“十三经清人注疏”、“新编诸子集成”、“中国佛教典籍选刊”、“道教典籍选刊”、“中国古典文学基本丛书”、“历代史料笔记丛刊”等一大批古代文史哲经典文献。其中,历经20年时间整理编辑出版的“二十四史”及《清史稿》点校本,更是被公认为新中国最伟大的古籍整理工程。

徐俊回忆说:“以前出版社承担了某些学术评价功能,学者评职称,只要在中华书局出本书就可以评教授;在中华书局的《文史》上发一篇文章就可以计作成果甚至涨工资,因为中华书局是一个学术出版机构。我八十年代初入局,直到九十年代末市场化,这期间我们除了做编辑,还去写学术论文,做学术性的古籍整理。很长一段时间,在人们眼里中华书局的编辑,既是编辑也是学者,我们是在‘编辑学者化’的口号下成长的。正因为强调编辑学者化,才使得我们对于古籍整理和学术著作有很好的判断能力,也保证了中华书局核心品牌的公信力。

“我们有一套系统而严格的古籍整理标准,像如何标点,编辑要根据整理的对象决定采取简式还是繁式的标点。简式的标点就是通常说的逗号、句号、冒号、引号。光是引号的标注就很难,文献里经常反复地转引,上引号知道,下引号就未必知道在哪里。繁式的标点,人名、地名、书名都要加专名线。古代的称谓有时候是很难判断的,因为古人有本名、字号、室名别号,还有以郡望、地名称人的,以职衔、官位称人的。拿个近代人做例子,比如李鸿章,人称“李合肥”、“李中堂”合肥是他家乡,中堂是内阁大学士的雅称。古代文献中的地名也很复杂,有两座山、两条水连起来称的,成为一个新地名,还有以古地名来称现地名的,都要进行判断。深度的古籍整理需要有这样繁琐的标点,予以标识和区分,便于现代读者及不同学科的学者来采用。

“因为内容复杂,要求严格,所以古籍整理的速度是很慢的,它的编辑过程比做大众书要费时很多。我们有些编辑投入到一部大书中,往往两三年都出不来。重点的丛书、套书,都是按照规划,一本一本慢慢积累起来的。这可能也是我们最大的不足吧,很难满足读者对各个传统文史学科基本品种的古籍整理的需求。”

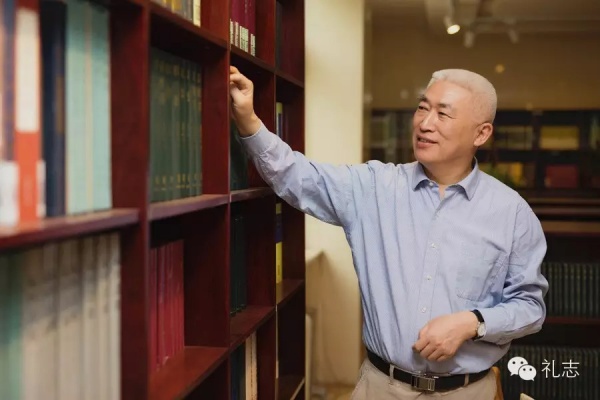

从1983年入职至今,徐俊已经在中华书局工作了三十年(2001-2003年在中国社会科学院文学所任副研究员),历任助理编辑、编辑、编辑室主任、副总编辑、总编辑、总经理,从个人的成长、成熟,到职业品格的养成,无不深受中华书局的传统和前辈榜样的影响。

中华书局有非常严格的书稿档案制度,从一本书的组约稿、审稿、发稿、印制、开稿酬都有完整的记录,并附有原始单据。徐俊入职后在文学编辑室工作,看到了档案里保存的周振甫先生对《管锥编》第一册的审稿记录。这份密密麻麻的手写记录,让徐俊见识到了中华书局的编辑规范和编辑工作的深度,他感觉非常震撼,以至于多年之后,他在《〈管锥编〉审读意见》整理赘记中这样写道:“关于这次请周先生读《管锥编》,钱先生以‘小扣辄发大鸣,实归不负虚往’(《管锥编》序)给予高度评价。……保存在档案中的《审读报告》,后面还附有38页长达数万言的具体意见,其中除了部分有关编辑技术处理的内容外,绝大多数是具体问题的学术性探讨。更为可贵的是,对于周先生提出的每一条意见,钱先生都有认真的批注,短者数字,长则百言。并在书中作了相应的删改和修订。阅读这些文字,好像是在倾听两位智者的对谈,娓娓之中,周先生的周详入微,钱先生的渊博风趣,如在眼前。”

徐俊入职时,周振甫先生仍在编辑任上,所以徐俊有机会与其共事、学习。而对另一位前辈学者王仲闻先生,他却只能通过档案和文本来追慕并缅怀。王仲闻是王国维的次子,熟悉宋代文史,精通诗词,1957年被打成右派,后被中华书局以临时编辑的身份请来工作,负责《全唐诗》审订工作,并倾两年之力修订了唐圭璋先生编的《全宋词》,在书局的档案里留下了厚厚一叠竖写毛边纸的审稿记录,并有唐圭璋先生一条条的批注。前几年,中华书局将这份审稿笔记影印出版,让读者看到一部书稿是怎样通过学者型编辑的整理、加工、提升,成为古籍整理或学术著作的精品出版物的。

“跟我一辈儿的编辑同事,都是抱着自己也学有所长,成为一个做古籍整理学者型编辑,这样一个志向入职的。我在入职之初做过《全唐诗补编》、《全唐文补编》,一做就是五六年、七八年。《全唐诗》现存五万首,清人编的《全唐诗》只有四万多首,这几十年当中,学者们系统爬梳古代传世文献,从海外回传的古书、新发现的石刻资料、敦煌文书等各种新见的史料里去搜寻唐诗的佚作,才有了这样一部《全唐诗补编》。”而在为人作嫁之余,徐俊也有自己的学术研究的方向。2000年6月,徐俊倾注十年心血研究、整理的《敦煌诗集残卷辑考》出版,这本书以写本叙录与作品辑校相结合的方式,对敦煌写本中的诗歌作品进行了较全面的整理,是迄今为止收录最全的敦煌诗歌作品集。

九十年代末,在出版业市场化转型的浪潮席卷下,徐俊和同事们青灯黄卷作嫁衣的日子被迫戛然而止,中华书局固守“象牙塔”的时代结束了。

出新与回归

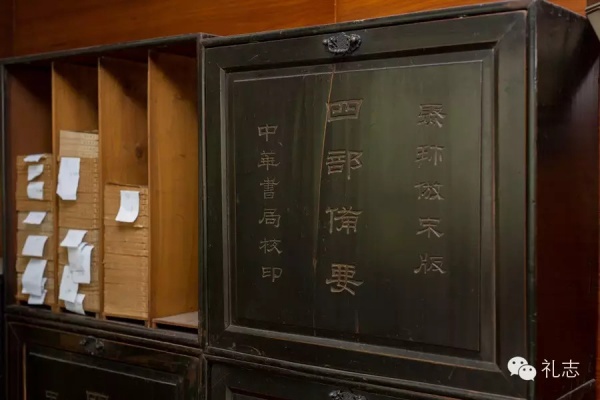

中华书局线装书库

从上个世纪八十年代开始,很多出版社就走上了市场化的路线,中华书局却仍然坚守古籍和学术出版的格局。1997年,中华书局开始艰难转型,尝试走市场化路线,选题方向甚至拓展到旅游、时尚等领域,却都以失败告终。2003年之后,才确定了古籍学术和大众普及双轨并行的路线。

阎崇年的《正说清朝十二帝》成为了中华书局市场化之后的第一本畅销书,不仅获得了经济效益,还让他们第一次听说了“签售”这种营销活动。但那次的畅销,很多人认为只是运气好,并不具备可复制的模式。

“我们真正进入大众视野的是2006年出版的《于丹〈论语〉心得》。”徐俊说了几个数据:截至2015年年初,已经第55次印刷,仅平装本的总印量就达到580万册,还不包括其他版本,是超级畅销书。“学术界对中华书局出版《于丹〈论语〉心得》有不同的看法,中华书局怎么能出这样的书呢?我们内部有老编辑也会这样说,但是确实大众非常欢迎。”2006年11月26日,《于丹〈论语〉心得》首发,在中关村图书大厦进行签售活动。那是冬天非常冷,读者一大早开始排队,从中关村图书大厦的楼后面沿着楼梯一直排到楼上。活动持续到晚上10点,总共签售了一万多册。那天徐俊拿着相机楼上楼下的拍照,很受感染。“我们第一次深切感受到,读者对传统文化有那样强烈的需求,也让我们看到了市场所在。”

(上、下)中华书局民国版连柜装四部备要、古今图书集成

目前,中华书局的古籍学术出版和大众普及出版业务是1:1的格局。在公共图书市场,以开卷数据为例,中华书局的市场排名差不多在前40位左右,在传统文化细分市场,占有绝对优势位置。“我们的普及读物为什么读者会去买?就是因为我们有守正的传统,对内容的要求、对作者的选择、对解读方式的选择,都会从传统的规矩出发,做到厚积薄发。所以我们的‘出新’产品才能够取信大众,获得大众阅读者的忠诚度和信任度。”

读者的阅读需求也在不断变化。以《论语》为例,很多读者已经不满足于于丹的“喂养”式阅读,开始关注典籍本身,体现了读者对中国文化经典更精深的需求。六十年代出版的杨伯峻先生的《论语译注》,是国内公认最好的译注本,以前印3000本可能要卖两年,而这几年的销量在逐年递增——2012年销售6万册,2013年达到9万册,2014年增加到15万册。

还有一些以前不被关注,在当下特别被关注或者有需求的内容,比如中华书局近年新出的“中华生活经典”、“中华养生经典”系列。这些书都存在浩瀚的典籍里,没有被整理过,不要说读者,就是一般的业内同行也不具备从原始古籍中挖掘的能力,一经开发投入市场,非常受读者欢迎。

传统文化热和古代典籍阅读需求的增加,最根本的推动力来自于全社会对传统的追求,这与大众的生活水平提高、城市化及教育普及都有很大的关系。作为资深出版人,徐俊的感受非常深。以前出版传统文化典籍尤其是大部头著作,只有专业的学者才会购买;而现在,不同层次的读者对符合自己需求的典籍购买相当踊跃。对传统文化典籍的阅读已经不仅限于专业学术圈里的人,出于对传统了解的需求,对个人学养、修养的养成,让更多人成为了传统文化典籍的阅读者。这背后是人们对传统文化的认同和追求,也是对传统的回归,并融入到了人们的生活中。最是书香能致远,通过阅读这条路径,中国人终究会走到传统文化的核心中来。

(摄影 郁柏松)