当前位置:首页 >> 业界动态

探究近代法律文明的根源与脉络,已成为我们理解并提升自身价值的借镜,为此我们一直努力着。近十年来,我们已陆续点校出版“中国近代法学译丛”、“华东政法学院珍藏民国法律名著丛书”、“大清新法令”、“新译日本法规大全”等诸多清末民国时期的著作,这些点校作品大多以当时的法学译著、专著及法典为主,而包括清末民国时期法律讲义、辞书等在内的基本法律史料则因分布较为分散、查阅难度较大,以及数量庞大等原因而迟迟未能着手整理。因着机缘际会,华东政法大学外国法与比较法研究院于去岁仲夏从私人收藏者手中购得两千余册藏书,其中以民国时期出版的法律书籍为主,这使我们有机会将此类法律基本史料较为完整地展现在读者面前。

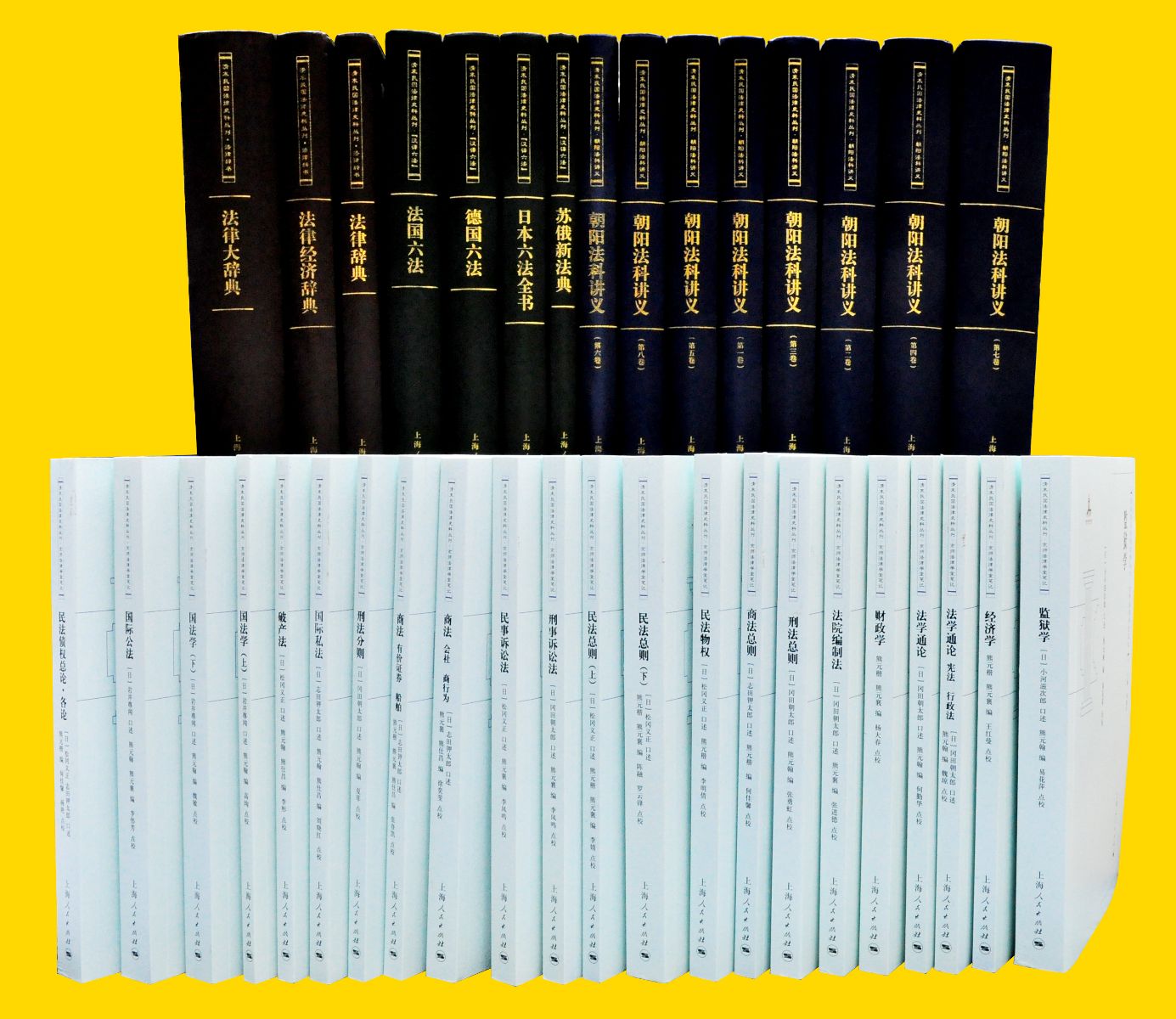

“清末民国法律史料丛刊”包含京师法律学堂笔记、朝阳大学讲义等清末民国时期的“法律讲义”,以及“法律辞书”与“汉译六法”三大系列。

大学的法律讲义是近代法律学科发展的重要基石。在中国法律近代化的过程中,众多学者孜孜以求,为法学之发展付出大量的心血和精力。清末民初,随着留学生的派出与西方学术的引进,法律教育也为之耳目一新。这些讲义中所探讨的许多基本学术问题,并未因时光流逝而丧失其价值。相反,这些问题对于当代法学教育工作者而言,仍然意义重大,具有不可替代的参考作用。

法律辞书的编纂汇集了民国时期法律学者的群体智慧和力量,选入本丛刊的民国二十三年三月由大东书局出版的《法律大辞典》即为汪翰章、罗文干、戴修瓒、郑天锡、张映南、张志让、陈瑾昆、翁敬堂等十余位著名法学家倾心合力之作。该辞书收录了中外重要的法律名词、中外法学家与立法者的生平简介、各种法律制度及相关重要事件,并对通用术语附有英文、德文、法文、意文、拉丁文等5 种语言,成就了西方规范化学术成功嫁接到中国传统法律资源的典范。

清王朝的迅速灭亡以及随后十余年中国政局的动荡大大延缓了中国建设近代国家法制框架的进程。至南京国民政府成立,国内政局大体得以稳定。南京国民政府在详细参酌中外立法的基础上,短短数年间,建立了中国近代法的完整体系。“汉译六法”的出版对这一体系的形成功不可没。其所述者,或可激活我们对现代外国法学研究核心问题的深思凝虑。

清末及民国时期大学法律教育的基础讲义、法律辞书以及“汉译六法”奠定了中国近代在接受西方法律传统的同时,构建了自身法学知识谱系及其价值内涵的文本基础。本丛刊遴选出的书卷各本受制于一己之认识,偏颇难免,然我们秉承开放心态,尽可能纳入诸种重要作品,力求达至开放性及代表性之意旨。

囿于出版年代久远及书籍保管不善,这些法律史料已不便直接翻阅,藏有这些史料的图书馆也多将其作为特藏,给借阅者加以诸种限制。如本丛刊的出版能为广大读者带来查阅、研习之便利,那将是对我们精心整理这些文献的最大回馈。

(“清末民国法律史料丛刊”(四辑37卷),上海人民出版社2014年12月出版,定价:2700.00元 )