当前位置:首页 >> 业界动态

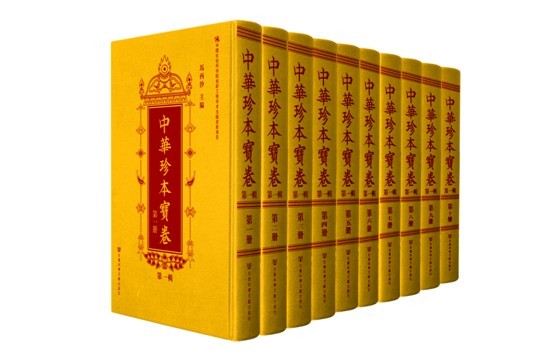

《中华珍本宝卷》是由我负责并主编,由中国社会科学院资助的大型宗教历史典籍资料文库。在我搜集宝卷三十余载的过程中,本文库的副主编韩秉方教授也作出了重要贡献。整个文库分三辑,每辑10册,共计30册,全部完成约24000页。

《中华珍本宝卷》是继敦煌文书、中华大藏经、中华道藏之后,最重要的宗教典籍整理项目。它从1500余种宝卷中,搜集了近200部珍稀的元、明、清宝卷,内中孤本达数十部。《中华珍本宝卷》中多数宝卷不为人知,更未曾出版。它不但具有宗教的经典性,而且具有古代绘画、书法、版刻的艺术性。而宝卷版式的多样,卷中文化因素的丰富,也是其与佛经、道藏的不同之处。

一 宝卷与变文、变相的渊源

中国传统宗教的经典浩如烟海,除佛经、道藏外,尚有数量种类众多的“宝卷”。据著录,现存海内外的元、明、清及民国时期的宝卷不下1500 种,不同版本则超过5000种。未著录者,还有相当的数量。合而集之,其总量可能要超过某些大宗教之经藏。佛经、道藏已经过古人、今人的整理出版,而宝卷的整理才刚刚开始,宝卷中之珍稀版本则从未被认真整理出版。这些珍稀版本多藏于国内各类图书馆、博物馆、民间庙宇、民间信仰者及藏书家之手。百年来经过战乱及“文革”的人为破坏,珍稀版本愈显珍贵,同时由于保存不当,日渐损毁。抢救这一大批珍贵的古籍,使之有利于学界研究,时不我待。

我20世纪60年代就读于北京大学中文系时,主修游国恩诸先生主编之《中国文学史》,亦曾借阅郑振铎先生的《中国俗文学史》,始知世间尚有“宝卷”一类经卷及其所蕴涵的文学价值。

所谓“宝卷”,主要是由唐、五代佛教变文、变相及讲经文孕育产生的一种传播宗教思想的艺术形式。它多由韵文、散文相间组成,多数宝卷可讲可唱,引人视听。相当多的宝卷图文并茂,继承了变文、变相的历史传统。宝卷的大量产生是为了“宣卷”,即向世人宣讲宝卷。最初的宝卷是以佛教徒向世人说法的通俗经文或带有浓厚宗教色彩的世俗故事为蓝本。僧尼借这类宝卷,宣扬因果轮回,以弘扬佛法。宝卷在发展的过程中还受到道教的影响。南宋理宗为指陈善恶之报,“扶助正道,启发良心”,广泛推广劝善书《太上感应篇》,对此后《阴骘文》《功过格》的大力普及和宝卷类劝善书的全方位兴起,起了推动作用。

最早的宝卷有人认为是北宋产生的《香山宝卷》。北宋真宗时代禁断变文,变文由是易名为“宝卷”,有逻辑上的合理性。但北宋产生宝卷还需佐证。宝卷的出现与发展是佛教、道教进一步世俗化的结果。佛经、道藏博大精深,非一般民众僧尼所能理解。佛、道二氏欲向整个社会传播,必然有一个由深入浅、由雅入俗的历史过程。变文、变相、讲经文及其后的宝卷的出现都是必然的结果。

现存最早的宝卷应是金代崇庆元年(1212)初刻,元代至元庚寅(1290)新刻,其后在明代改本的《佛说杨氏鬼绣红罗化仙哥宝卷》(以下简称《红罗宝卷》),以及南宋宝卷忏书《销释金刚科仪》,元至元脱脱所修之《目连救母出离地狱升天宝卷》。明代最早的宝卷是宣德五年(1430)问世的《佛说皇极结果宝卷》。为什么说《红罗宝卷》是最早的宝卷?现存山西省博物馆的这部宝卷虽为明代版本,但它却保留了最早的宝卷的历史信息,证明了它是由金、元宝卷演化而来的。这部宝卷目录后有字三行:

依旨修纂

颁行天下

崇庆元年岁次壬申长至日

金崇庆元年即1212年。

此宝卷的另一个年号是“至元庚寅”,即1290年。至元庚寅年号出现过两次。其目录后有字一行:

至元庚寅新刻佛说鬼绣红罗化仙哥宝卷目录终。

有人说这部宝卷是明代讷子伪造,这是无根之谈。崇庆元年及至元庚寅两个年号怎么可能是和尚伪造得出的?难道和尚是懂得年表的史学家?偏偏要造出这两个年号?和尚是信仰者,崇经如命,伪造是要下地狱的。伪造是当代无信仰者的思维。《红罗宝卷》出现的两个年号恰恰证明:金代已出现了宝卷,而南宋则出现了《销释金刚科仪》这种宝卷类科仪。宝卷的发展有一个从画本、写本向刊本演化的历史过程,在这个过程中新的内容和古本的内容重叠出现了。因此不能因为这部明版的《红罗宝卷》,而否定它曾经有过金代崇庆元年的版本及元代至元庚寅新刻本。我们要感谢山西省博物馆珍藏了这样一部撰写宝卷史时最珍贵的物证。

另一部早期的宝卷是元代《目连救母出离地狱升天宝卷》,现藏于国家图书馆善本部。这部宝卷图文相间,内有金碧彩插九幅,其他部分为说明经文。这部宝卷最后页面上有金粉写就的“至元脱脱”四字。二十年前我与韩秉方教授在善本部请工作人员共同鉴证,其后请工作人员抄写全经,并请善本部拍摄彩绘九幅。在《中华珍本宝卷》首册中将展示其中四幅。这部宝卷更证明了宝卷与变文、变相的关系。有人讲最早的宝卷是明正德年间的《苦功悟道卷》等五部宝卷。在许多更早的宝卷的物证面前,这显然是无根之谈。至于南宋宝卷类忏书《销释金刚科仪》也不是如人所言从《金刚经》演化而来,而是从唐代《金刚般若波罗蜜经讲经文》演化而来。从变文、讲经文演化成宝卷不是个别例子。我在此将部分变文、讲经文与宝卷目录加以对照,读者或可从中看出两者演化之关联:

《目连变文》——《目连救母出离地狱升天宝卷》(简称《目连宝卷》)

《太子成道变文》——《悉达太子宝卷》《雪山太子宝卷》

《孟姜女变文》——《孟姜女宝卷》

《董永变文》——《董永卖身宝卷》《董永孝子宝卷》

《降魔变文》——《伏魔宝卷》

《破魔变文》——《伏魔宝卷》

《地狱变文》——《明证地狱宝卷》

《金刚般若波罗蜜经讲经文》——《销释金刚科仪》

《佛说阿弥陀佛讲经文》——《佛说弥陀宝卷》

《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经讲经文》——《佛说弥勒下生三度王通宝卷》《大圣弥勒化度宝卷》《弥勒古佛救劫篇》(宝卷类)……

《唐太宗入冥记》——《唐王游地府李翠莲还魂宝卷》《李翠莲宝卷》

上述变文、讲经文与宝卷不仅名目相仿,而且不少内容一致。其中有些宝卷发展了变文或讲经文的故事情节,或改头换面,但因袭痕迹处处可见。

变文、变相、讲经文与宝卷有相同之处,又有巨大差异,下面加以分析。

变文、变相、讲经文是僧侣以佛经或世俗故事为蓝本,进行“俗讲”。文字部分散文、韵文相间组成,韵文分三言、五言、七言,可以演唱,是一种说唱艺术:“愚夫冶妇,乐闻其说”,“听者填咽寺舍,瞻礼崇奉,呼为和尚,教坊效其声调,以为歌曲”。变相则是以绘画形式演绎佛本生之故事。

早期宝卷也是僧侣编造。《红罗宝卷》第一部分记载:“红罗卷诸佛所留,讷子使碎心结集成就。”早期宝卷多为宣传佛说善恶因果,是佛教信仰与世俗故事结合的产物。宝卷多为韵文、散文相间组成,部分宝卷有各种绘画插页,多寡不一。有些类似变文与变相。有些宝卷文字是绘画的说明。如元版《目连救母出离地狱升天宝卷》有金碧彩插九幅,经文部分与绘图内容一致。明代大折本或梵箧本的弘阳教宝卷,部分经卷每一分有绘图一至数页,全卷有绘图数十幅,十分精美。

宝卷保留了变文的说唱功能,但韵文部分远比变文复杂,这一点将在第二节加以分析。部分早期宝卷保留了俗讲功能,即以通俗的方式宣讲宝卷,是为“宣卷”。明嘉靖间问世的《金瓶梅词话》中引证了五部宝卷。西门庆正妻吴月娘为乞求家道兴盛、儿子平安,多次请薛姑子、王姑子等僧尼为众妻妾、丫环宣讲宝卷。其中有《金刚科仪》《五祖黄梅宝卷》《黄氏女宝卷》《五戒禅师宝卷》《红罗宝卷》。吴月娘等听宣卷每至深夜,听宣卷成为这些妇女最重要的信仰生活和文艺生活。以上五部宝卷都是古本宝卷,它们进入僧尼宣卷宗教活动,并进入最著名的小说之中,而其中的《红罗宝卷》在金代崇庆元年已经修撰。

二 宝卷的发展

至少到元、明时代,宝卷与唐、五代的变文、讲经文相较已经有了巨大的发展。

(一)变文韵文部分多为三、五、七言。而宝卷则出现更为复杂的词曲内容,可计算的词曲多达数十种,如“上小楼”“浪淘沙”“绵搭絮”“一江风”“山坡羊”“哭五更”“一封书”“傍妆台”“红绣鞋”等。词曲的出现是宋词、元曲及元戏曲影响的结果。除了词曲外,还出现了一种十字韵文,其构成为三、三、四韵文。十字韵文在某些宝卷中成为主要部分。这种韵文的出现,很可能与民间道情和莲花落等民间说唱艺术有关。由于大量新的艺术形式进入宝卷,使宝卷比唐变文、讲经文的表现力更为丰富。

(二)宝卷的社会功能远比变文、讲经文复杂,所包含的内容更为丰富,留存的文本远多于前者。至少到了明代,以道教为内容的宝卷大量出现,其中修身养性、修炼内丹的卷子比比皆是,如《太上老子清净科仪》《元始天尊说真武修行苦行宝卷》《护国威灵西王母宝卷》《护国佑民伏魔宝卷》《福国镇宅灵应灶王宝卷》《承天效法后土皇帝道源度生宝卷》。至于道教神仙信仰宝卷类书,更是多不胜计。这些宝卷的出现与宋、元时代道教内丹道大兴并成为道教信仰的根基不无关系。

(三)这一时期宝卷的主要功能依然是宣卷,但大的宗教活动,特别是佛、道的斋醮法会往往以宝卷为撰写形式的忏书作为这些法会的经文。如大型宝卷忏书《普静如来钥宝忏》,就是用于山西、直隶北部一年四时八节行法会之经文。那时成千上万的民众都会参与法会与庙会的宗教活动。

(四)在元、明、清宝卷流行的数百年间,以民间世俗人物的悲欢离合为故事内容,并与惩恶劝善相结合的劝善书大量涌现,它们成为宝卷的主体。其中有部分是古宝卷,有些则是古宝卷的再刊本,有些则出现年代较晚。这部分宝卷的渊源流脉相当复杂,每一部宝卷都是一个故事或传说,都与产生宝卷的地方的文化息息相关,应加以综合性研究,不应以刊本年代轻下结论。下面试举几例:《孟姜女寻夫宝卷》《销释孟姜忠烈贞洁贤良宝卷》《唐王游地狱还魂宝卷》《香山宝卷》《红罗宝卷》《黄氏女宝卷》《赵氏贤考宝卷》《妙英宝卷》《王德飘洋宝卷》《珍珠塔宝卷》《三茅真君化度宝卷》,等等。这些宝卷多数并非珍稀宝卷,且多数不在《中华珍本宝卷》收录之列,但它们仍有重要的保护研究价值。

三 民间宗教与宝卷

宝卷走出变文、变相、讲经文的影响而独树一帜是在明代。

明、清时代,中国的正统佛教、道教走向衰落,数百年间没有出现伟大的宗教家、新的宗教教派和创新的宗教理论体系。新兴的民间宗教教派大批涌现,在信仰主义的领域中取而代之,成为那一时代民众信仰主体。它们影响着各个地区的民风、民俗,下层民众的思维方式、生活方式。这些教派以极大的精力、财力撰经写卷,其经义的载体形式则是宝卷。教派宝卷大约有二三百种,版式极为精美,类似佛教的大型折本,甚至梵箧本,版面多锦缎装饰,有些出自皇家内经厂,面料呈明黄色。还有相当的折本并非教派经卷,亦十分精美。最早的折本宝卷是明代宣德五年(1430)的《佛说皇极结果宝卷》。有人说它是黄天教宝卷,这是不对的。黄天教创于明代嘉靖年间,在《佛说皇极结果宝卷》出现一个世纪后,才有了自己的创教经书。

明中后期到底有多少民间教派,众说纷纭。据清顺治己亥年(1659)问世的《销释接续莲宗宝卷》,有老君教、达摩教、弘阳教、净空教、无为教、西大乘教、黄天教、南无教、南阳教、太阳教、还源教、金山教、金禅教、顿悟教、悟明教、辨因教、涅槃教、大乘教、天真教、还乡教、华龙教等教派。这些教派有的是单独创教,如无为教、西大乘教、黄天教、弘阳教。多数则是从原创教派中分化演变而出,如东大乘教即是从无为教中分化而出,而圆顿教又是从东大乘教中派生而来。《销释接续莲宗宝卷》就是圆顿教派宗教家编撰的。

明代教派宝卷较早出自西大乘教和无为教。学术界一般认为无为教的《苦功悟道卷》等五部宝卷出自明正德间。但据我研究,在无为教五部宝卷中记载了十余部宝卷名目,其中有《圆通卷》(即《销释圆通宝卷》)、《圆觉卷》(即《销释圆觉宝卷》)。这两部宝卷都是西大乘教的教义经卷。当然无为教的五部宝卷,也是很早的教派宝卷,影响从明正德年间达于今日,版本不下20余种。《中华珍本宝卷》收入的无为教五部六册宝卷,全部为明万历十二年(1584)刊行大折装本,颇珍稀,此卷是中国社会科学院世界宗教研究所年轻学者李志鸿副研究员田野考察所得。

就我研究的结果,我认为现存明代各教派大致有如下宝卷:

西大乘教大型折本宝卷及刊本在十部以上。

无为教及后续教派东大乘教、江南斋教、龙华派、金幢派、先天教及创教人罗梦鸿亲传及再传弟子所传经卷名目当在数十部。

黄天教,清代档案记载该教有“九经八书”,当代学者又陆续发现20余部,故黄天教经书应在30部以上。

弘阳教为明代撰写经卷最多的教派,且多与创教人韩太湖有关。我认为韩太湖年轻早逝,不可能撰写近百部经卷。故前人遗留给韩氏的可能性很大。而弘阳教部分经卷与元、明道教颇一致。元代道教界曾欲编《道藏》而未成,道经分散各处。明代编《正统道藏》,应主要取于元代遗留道经。可能有部分遗留民间,可知民间藏经而遗传后人的可能性颇大。清嘉庆二十三年(1818)档案记载了弘阳教经88种,加上其他著录者,弘阳教宝卷当在百部左右。此外,还源教至少有六部创教宝卷,最早版本为明万历版,现存完整的六部六册为明崇祯十三年(1640)版,属海内孤本。

圆顿教有五部宝卷完成其三,颇具研究价值。如《销释木人开山显教明宗宝卷》《古佛天真考证龙华宝经》《销释接续莲宗宝卷》。其他如长生教有大型宝卷《众喜粗言宝卷》五卷本,在此不一一列举。

明中后期至清初精装折本还有相当部分属于儒家、佛教、道教内容,包括神仙、佛祖、圣人神迹演绎的宝卷,亦极为珍稀。如《天仙圣母源留泰山宝卷》五卷本、《销释白衣观音菩萨送婴儿下生宝卷》《销释普贤菩萨度华亭宝卷》《观音释宗日北斗南经》《金阙华身玄天上帝宝卷》《救苦忠孝药王宝卷》,等等。

四 当代人对宝卷的搜集、编目与研究

当代学界对宝卷的发现与搜集、研究始于20世纪二三十年代。较著名者有顾颉刚、郑振铎、胡适、向达。其中以郑振铎用力最勤。1928年郑氏在《小说月报》以《佛曲叙录》为题介绍宝卷,这是第一次把宝卷作为学问研究,那时他搜集的多为劝善书,十年后郑氏著作《中国俗文学史》问世。内中第十一章“宝卷”已赫然列出珍稀孤本宝卷《目连救母出离地狱升天宝卷》及《福国镇宅灵应灶王宝卷》《销释金刚科仪》等明清折本21部。20世纪30年代初,胡适发现《销释印空实际宝卷》,错误地认为是元代宝卷,郑振铎亦曾认为是宋代或元代抄本,其实它是明末无为教主罗梦鸿七代弟子明空的传教经书。在郑振铎之后搜集宝卷较专注者有马隅卿、杜颖陶、傅惜华、吴晓铃、恽楚材、胡士莹、李世瑜诸人。郑振铎、傅惜华两位尤令人钦佩,全部宝卷皆捐赠予国家图书馆及科研单位。有人说傅惜华宝卷全部散失,不确。吴晓铃所藏宝卷近日亦有少数出现在图书馆。

1937年至1945年,日本泽田瑞穗等在中国搜得宝卷200余部,内中160部为劝善书,40余部为折本,并有少数孤本,极珍贵。现皆存于早稻田大学,得到妥善管理。这是海外收藏宝卷最多者。

1949年后,国内部分图书馆、科研机构开始或继续搜集宝卷。国家图书馆藏有数百部,精品多为郑振铎所捐赠。首都图书馆多藏劝善书类,少部分为精品,个别为孤本。天津图书馆为另一收藏宝卷之重镇。20世纪60年代初,弘阳教普荫堂流出六七十部较好的宝卷,内含部分珍稀版,被天津图书馆收藏。该馆古籍部主任李国庆、季秋华对于搜集、保护宝卷格外着力。该馆所藏西大乘教宝卷最全、最珍贵,弘阳教经卷数部亦可称为该馆镇馆珍本。

中国社会科学院文学研究所藏400余部宝卷,内中300多部为清末劝善书,珍稀折本一二十部。

中国艺术研究院为珍本宝卷收藏最多者,内中大部分为傅惜华所捐赠。

中国社会科学院世界宗教研究所图书馆亦重视宝卷搜集,研究员李富华及原图书馆馆长张新鹰研究员用力颇勤,所藏宝卷质量很高。我在写《中国民间宗教史》时,张新鹰提供孤本《销释童子保命宝卷》《佛说大藏显性了义宝卷》及《太阳开天立极亿化诸佛归一宝卷》。此外,北京大学、南开大学、河北大学等也有部分收藏。

中国古代宝卷大量被学术界发现,引发了宝卷编目工作的渐进深入,前后达八十年之久。

1928年郑振铎在《佛曲叙录》中记录了37种宝卷名目。其后向达于1934年《文学》二卷六号,编目70余种。1938年郑振铎在《中国俗文学史》中记载个人收藏的珍本宝卷21种,加之劝善书,共100余种。从1946年至1947年,恽楚材在《宝卷续录》等文章中编目一百数十种。傅惜华是郑振铎之后搜集宝卷最精者。1951年其《宝卷总录》问世,内将郑振铎、吴晓铃、傅惜华及各图书馆所藏编目349种。1961年,李世瑜所编《宝卷综录》出版。他将前人著录及自己对各图书馆存目、个人所藏之宝卷目录合而辑之,计577种宝卷,加上古代文献存目,共得600余种。

1998年,扬州大学车锡伦在台湾出版《中国宝卷总目》。这部总目是目前用力最勤、收集最为翔实的宝卷目录。车氏将国内外公私96家收藏的宝卷目录1579种,不同版本5000余种编目,为中外学术界提供了一部实用的工具书。车氏这部编目仍有不少可商榷之处,如宝卷的收藏,不能凭主观臆测,还有些属于宗教史的基本知识,一些宝卷的年代断定有可再议处。至于多有著作为此书作出贡献,应在书后注出。当然还有许多宝卷未见著录,如我等私藏宝卷内亦有珍稀者,皆未见著录,凡此并非车先生一人之误,而是交流缺失的缘故。

1975年,日本早稻田大学泽田瑞穗出版《增补宝卷的研究》。这部著作已不是简单的编目著作,作者将其从中国搜得的200余部宝卷,对每部宝卷的出版年代、版本、基本内容皆加以介绍。著作最后部分有宝卷丛考。大致内容如下:一部分是分析宝卷源流,一部分考证明、清时代的教派,如“罗祖的无为教”“弘阳教试探”“八卦教源流”等民间宗教与宝卷关系的研究。

这部著作是日本学术界研究宝卷及民间宗教最重要的著作。这部著作有很值得参考的内容,但由于作者从未使用过任何明清档案资料,其历史部分就过于单薄了。

(《中华珍本宝卷》(第一辑)(全10册),北科文献出版社2012年12月出版,定价16800.00元)

(未完,待续)