当前位置:首页 >> 业界动态

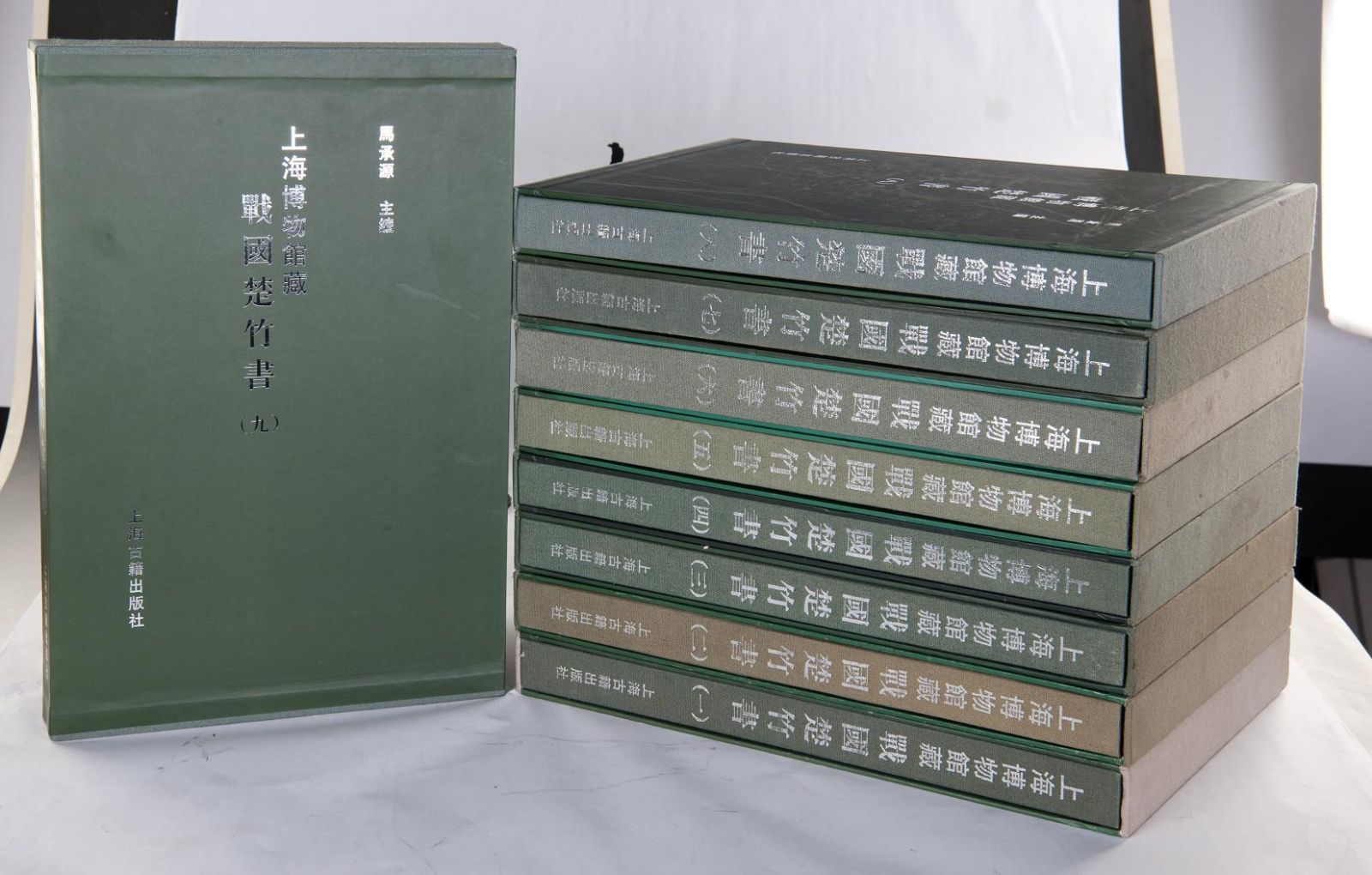

上海博物馆藏战国楚竹书是1994年上海博物馆从香港古玩市场上及时抢购回的一批珍贵的战国竹简,完、残简共1200余枚,计35000字左右,内容涉及80多种(部)先秦战国的古籍,其中多数为佚书,个别见于今本。经过上海博物馆的文物工作者和众多学者的辛勤整理,根据竹简尺寸、编绳、字体、内容等各方面的分类排定,自2001年起这批竹书已陆续出版了八册五十余篇,并持续受到古文字学界和其他相关学科领域的广泛关注和热烈讨论。

此次出版的第九册共收入完、残简100余枚,包括《成王为城濮之行(甲、乙本)》、《灵王遂申》、《陈公治兵》、《举治王天下(五篇)》、《邦人不称》、《史蒥问于夫子》和《卜书》七篇。各篇原无篇题,多据文意拟补。

《成王为城濮之行》、《灵王遂申》、《陈公治兵》、《邦人不称》为有关楚史之佚文,诸篇所记历史事件和历史人物或可与《左传》等史籍互为参证,或可补史籍之阙。

《举治王天下(五篇)》由五篇文章连续抄写,篇与篇之间以墨节为界,先后记载了古公、文王与太公望有关举治的问答,及尧、舜、禹提出的有关治国、治民的论题,可以说为后世提供了一份极有价值的国治教案。

《史蒥问于夫子》记述了齐吏之子史蒥与孔子分别就举贤用才、治国安邦等相关论题进行的问答,使我们第一次看到孔子对“敬”的直接注说、对“强”的疏解,也有助于我们进一步了解孔子思想中教与治的辩证关系。

《卜书》篇是目前发现的最早的卜书,记述了肥叔、季曾等四位古龟卜家之语,或属于卜问居处,或属于卜问国事。其叙事,一般先讲兆象、兆色、兆名,然后再讲吉凶悔吝。简文所见术语,有些表示兆象(卜兆的形状),如“仰首出趾”、“俯首纳趾”、“纯不困膺”、“肣高上”、“小陷”、“纯深”、“起钩”;有些表示兆色(卜兆的颜色),如“毋白毋赤”、“如白如黄”,以及“食墨”;有些表示兆名,如“是谓辟”、“是谓陷”、“是谓拂卜”、“是谓灭(蔑)”、“是谓渎”、“是谓开”;有些表示占卜结果,如“亡咎”、“有吝”、“吉”、“凶”、“败”。这些对了解早期卜法无疑是不可多得的史料。

此外,《陈公治兵》篇句末右下角多设句读符,仅存简(完简9 枚,残简11 枚)就达二十余处,在出土简文中并不多见。《举治王天下》篇有墨节两处,示篇与篇之起讫。《卜书》篇最后一简有黑方块,示全篇结束;完简第三道编绳下的简尾空白处墨书数目字,标记简序。这些也为进一步探讨简文中各种墨书符号和数字的意义提供了更多的研究资料。

(《上海博物馆藏战国楚竹书(九)》,上海古籍出版社2012年12月出版,定价800.00元)