当前位置:首页 >> 业界动态

昆曲,过去曾飘荡于江南幽深的巷子和杳渺的院落,专属于某一私邸家班或三五志趣相投的文人雅集;历史上它也由曾盛极一时,到近百年的衰落;如今再次华光四照,信步走出敞开的国门,从容远接世界的目光。然而,因其古老性被列入首批“人类非物质文化遗产代表作”的昆曲,在改革开放后的今天再一次面临着存亡的危机与挑战:一方面,传统昆剧遭遇着各种多元价值和外来文化的强烈冲击,力求形式和内容上的创新;另一方面,众多的昆剧剧目随着各地已届高龄的昆剧艺人陆续离世而逝去,而剧目,正是昆曲传承、创新和发展的根基。据一位长期从事昆曲遗产保护工作的前辈介绍,“历史上昆曲剧目可考的有3000多出,‘传’字辈常演出的有600余出,而到‘继’、‘承’字辈,只能演200余出,到现在新的一代,更是少而又少了”。昆曲的当代命运及未来走向其实岌岌可危,香港城市大学中国文化中心郑培凯教授曾在纪录片《昆曲六百年》里无不担忧地说:“昆曲的生命跟中国文化的生命一样,不是只属于我们这一代,它是世世代代。”

在新时期下,昆曲作为非物质文化遗产还需人们付出更多的努力去抢救、保护,出发点应是对其核心和基石——剧目的整理工作。专家们认为,剧目传承应作为昆剧院团以及演员最主要的工作,把传统剧目和表演手法的薪火相传置于最核心的地位,要改变目前剧目极度贫乏的现状,关键并不在于新剧目的创作,而在于对大量失传或者即将失传的经典剧目的挖掘。

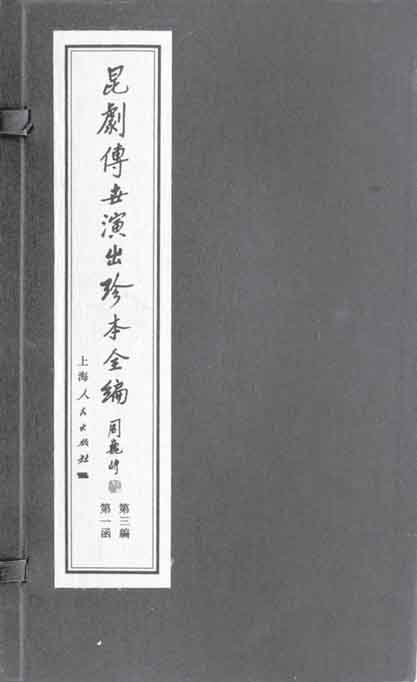

由苏州昆剧传习所编撰的国家古籍整理出版资助项目《昆剧传世演出珍本全编》(以下简称《全编》)日前由上海人民出版社出版。《全编》系顾笃璜等一批苏州昆曲工作者和研究者耗时四十余年搜集的传世苏派正宗传统昆剧剧目的舞台演出本,是迄今为止搜罗最全、整理最精的传世昆剧演出本的大全。全书共计三编十六函,分订一百六十册,所收一千余出经典传统剧目按所属传奇或杂剧归纳,大体涵括了传世至今的宋、元、明、清的戏曲作品,内中既有昆剧兴起以前的古典剧本,又有昆剧兴起以后专为昆腔而写的新作。

所谓演出本,是有别于文学剧本、由案头文学经二度创作转化为场上艺术,又历经世代昆剧演出者加工而成的本子,曲词、工尺、念白、科介俱全,是历代昆剧演出者表演实践的生动记载和丰富经验的真实记录,可谓传统昆剧的精粹所在。本书收集的主要是附有中国传统记谱法工尺谱的演出本。过去的演出传本大部分有刻本无曲谱,而附有曲谱的演出本只以抄本的形式流传,鲜有印本问世。直至清末民初,始有石印本出现,但大多是常演常唱的剧目,且石印本的数量很少,现在已经难觅其踪。大部分舞台演出本以手抄本形式流传,延至今日实属稀有。本书所收工尺谱演出本的主要来源一是著名曲家的藏本,如徐凌云的《慕烟曲谱》、李翥冈的《同咏霓裳曲谱》、补园张氏的《犹古轩曲谱》、长洲顾氏过云楼旧藏曲本等;二则来源于一些曲家和艺人的手抄本,书中有一大部分是当年由陈金雀带进清宫、经过八国联军战乱丢弃后又被找回来的,这些经过曲家辗转搜集又迭相转抄,更是殊为珍贵,颇具文献价值。

苏州昆剧传习所的专家学者长期从事昆曲遗产保护工作,对昆剧的传世演出本进行了卓有成效的收集、整理工作,这些珍贵资料的整理出版,不仅对昆剧史的研究具有重要意义,对保存和继承纯真的、原汁原味的昆剧艺术遗产也将起到不可估量的作用。今天无论是昆剧本身的传承和发展,还是学习昆剧和欣赏昆剧的文化实践,都需要从传统根基出发,若失去根基和底色,昆剧难免变成无本之木,无源之水,无论是青春版昆剧,还是厅堂版、粮仓版、园林版、会所版昆剧,都需先“吃透传统再创新”。若丢掉正宗的,只会创出“四不像”,最终它什么东西都不是,从这个层面上说,《昆剧传世演出珍本全编》的出版意义就不仅止于单纯的文献保存,而是诚如著名戏剧史专家周秦教授所言,“必将对昆曲遗产的保护传承产生深远影响”。

(《昆剧传世演出珍本全编》(全160册),上海人民出版社2011年12月出版,定价9000.00元)