当前位置:首页 >> 业界动态

《俞粟庐书信集》的昆曲史、书法史价值

叶长海

俞粟庐是清末民初著名的昆曲清曲家,主持江南曲坛达数十年之久,享有“江南曲圣”之誉。同时,他也是著名的书法家,曾与当时的书画家、收藏家多有交游,切磋书艺,影响甚广。俞粟庐在长期的艺术生活中注重个性的创发和艺术的传承,他将昆曲传给儿子俞振飞,而将书法传给五侄俞建侯。

俞粟庐的墨宝、书札现存稀少。其公子俞振飞家藏的部分,早已毁于“文革”大火,唯有其侄俞建侯之子俞经农尚有收藏。经农所收藏的粟庐书札计有:致俞振飞十三通,致俞建侯二十三通,致友人穆藕初等五通。由于这些书札是俞粟庐对子侄及友人的随意谈话,情真意切,涉猎广泛,无所忌讳。信函所涉内容,既有俞粟庐谈自己的身世、婚姻、家庭及自己学昆曲学书法的经过,也有俞粟庐与书画家吴昌硕、陆廉夫、毛子建、冯超然及文物鉴赏家李平书等人的交往情况,还反映了二十世纪初昆曲界的生存状况、业余曲社的活动,以及苏州昆剧传习所的教学活动。此外,经农所收藏的尚有俞粟庐为画家陆廉夫书写的墓志铭拓片、对联、条幅、扇面若干,这些都是十分珍贵的文物。这些墨宝和书札,不仅是珍贵的艺术瑰宝,而且是昆曲、书法史上极为难得的第一手史料。这些史料,可补近代昆曲史的一段空白,对于近代社会、文化史的研究,其意义亦不可低估。

友人唐葆祥先生于去年夏天曾与我言及俞粟庐的这一批遗珍,令我兴奋不已。新年刚过,他又告知出版计划的落实,这更令我深感欣慰。葆祥先生是著名的昆剧作家,数十年来致力于创作与研究,曾有多部昆剧作品及《俞振飞评传》等著作面世,蜚声艺坛。近期他又潜心点读、注释了俞粟庐的存世信札,这对于读者了解当时的人事背景,自然大有帮助。

今由唐葆祥先生编注的《俞粟庐书信集》,即将由上海古籍出版社精心印行,这是值得庆贺的雅事。戏曲、书法两界,都在期盼这一艺术珍品的传世。

伯祖父俞粟庐的书艺

俞经农

俞粟庐,名宗海,字粟庐,号韬盦,籍娄县(今上海松江),是我祖父宗汉公之兄长,也就是我的伯祖父。我的父亲俞建侯先生是粟庐公之亲侄,由于父亲年幼失怙,从小在苏州与其堂兄振飞公一起玩耍、读书。父亲十五岁时,怙恃俱失,乃于民国七年(一九一八),由其伯父粟庐公送至珠街阁(现称朱家角),师从青浦名医曲友唐承斋先生学习岐黄之术。

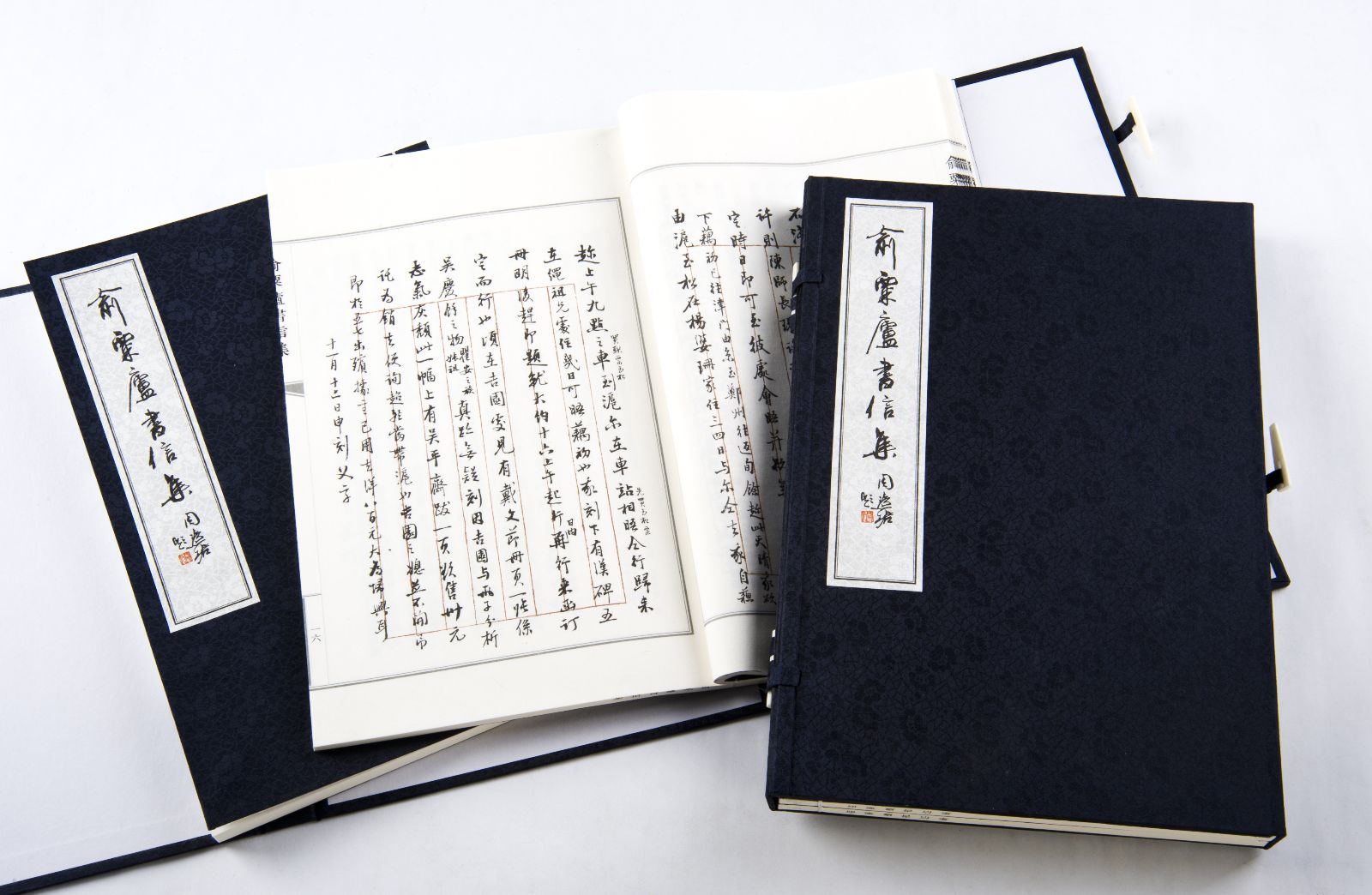

粟庐公有三长:一骑马射箭,可惜此长无传;二唱曲,此长传予其子振飞公;三书法,此长传予其侄建侯公。今时出版的《俞粟庐书信集》就是我父亲在粟庐公逝世后两年收集装池而成的版本。其实,公之书信共有三册,第一册以家书为主,是公写给其子其侄的信件;第二册是沈师景修写给公的信件和册页;第三册是任熏、陆恢、冯超然诸友写给公的信件和诗词。三册共有信一〇五封。

古人以书信交流亲情,交流友情,同时也记录了当时的社会、政治、经济、文化、艺术,以及家族、家庭、生老病死等多方面的人物、事件和信息。古代书信旧称“尺牍”,就是用毛笔书写的信件,也是书品的一类,因此“尺牍”具有史料和书法的双重研究价值。

粟庐公是清末民初一代曲家、一代书家,公之曲宗叶派,公之书宗北碑。吴梅先生在《俞宗海家传》中说:“君居标营时,尝从盛泽沈景修游,通金石学,又与吴江陆恢同学北碑,陆兼画,君则一意于书,而名亦伯仲也。”粟庐公所书作品应当很多,可惜,留在其子振飞公处的墨宝于“文革”中,在文化广场的一次大火中被付之一炬,片纸无存。幸而我父亲还有心珍藏着一些粟庐公的遗墨,虽数量不多,但书品种类亦尚齐全,有中堂、条幅、册页、扇面、对联、墓志、尺牍、拓片等,留存至今。

如今,在党和国家加强文化建设的大政方针下,在有关文化艺术部门的大力支持下,《俞粟庐书信集》即将出版面世,愿以此奉献给爱好昆曲的朋友们,奉献给爱好书法的朋友们,共同欣赏,共同学习,共同研究。

知晓大师心灵世界的契机

郭 宇

在俞振飞先生诞辰一一○周年之际,我们整理出版了这样一本书信集,想借此向喜爱他的观众和诸多学生,以及研究俞振飞京、昆艺术的同仁们提供一个知晓俞振飞先生心灵世界的契机,引起大家对俞振飞的进一步关注,其实这也是对京、昆艺术的关注。

在昆曲与京剧相继被联合国教科文组织评选为世界非物质文化遗产以来,昆曲被人们重新拾起,受到越来越多的关注;京剧虽然也兴衰相交,但国剧之地位依然巩固。由此我们想到俞振飞先生对京、昆艺术的贡献,他是一位见证和伴随了京剧“四大名旦”的小生艺术家,与四位京剧大师有过密切合作,是不可多得的。再者,俞振飞作为京剧小生演员,师出程继先这样的京剧名门之后及小生名家,并以其“书卷气”之特点,把昆曲的典雅有机地融入到京剧艺术之中,在近当代京剧小生大家中独树一帜;作为一位对新中国昆曲艺术有领引性的艺术家,更显难能可贵。而到今天,尽管小生在京剧这门艺术中所处的主辅地位与昆曲小生在昆剧艺术中的领引地位一如既往,但我们还能够看到有这样的艺术大家吗?所以,我们纪念俞振飞,就是对新一代京、昆艺术大师的呼唤。

我们注意到,昆曲艺术越是被人们重视与关爱,就越是逾越不过俞振飞这个名字。就近代京剧而言,他是与梅、尚、程、荀一同挂牌的艺术家;就当代昆曲艺术来讲,他的“俞家唱”、他的表演与创作,以及对当年上海市戏曲学校京、昆剧人才培养的引领,更是一面鲜艳的旗帜。如今蒸蒸日上的上海戏剧学院附属戏曲学校,正是对这位开创性校长的最好怀念。可以这样说,俞振飞先生在京、昆艺术两方面的造诣,至今还无人企及。京、昆艺术是世界公认的中国传统表演艺术的高峰,在这个时代应该更加精进,所以我们期盼有更多的“俞振飞”出现!

在通讯尚未现代化的古代、近代,书信是唯一交流信息的工具,也是中国文人的传统。俞振飞一生写的书信不下一两千件。一九六六年以前的书信,由于时代之故,大多都已散失,如今想来,令人十分惋惜。现存的书信大多是“文革”后期至二十世纪九十年代初俞振飞写给亲属、学生、同事、朋友的信件,其中有谈艺术的,也有谈历史、谈家常的,还谈及一些重大活动。因此,这些信件对于京、昆艺术,尤其对昆剧的研究、对俞振飞的研究有着重要意义,如今这些内容第一次成册出版,是难得的第一手珍贵资料。

对于京、昆教学而言,过去的路,我们走得艰辛,但充满意义!未来的路,我们为有各方支持而感到信心百倍。从中专到大学本科,这样的戏曲教育格局是俞老未曾看到的,而我辈后人有幸于这个时代,有幸于这样的办学环境,有理由去做好,不辜负老校长对戏曲教育的一片赤心。

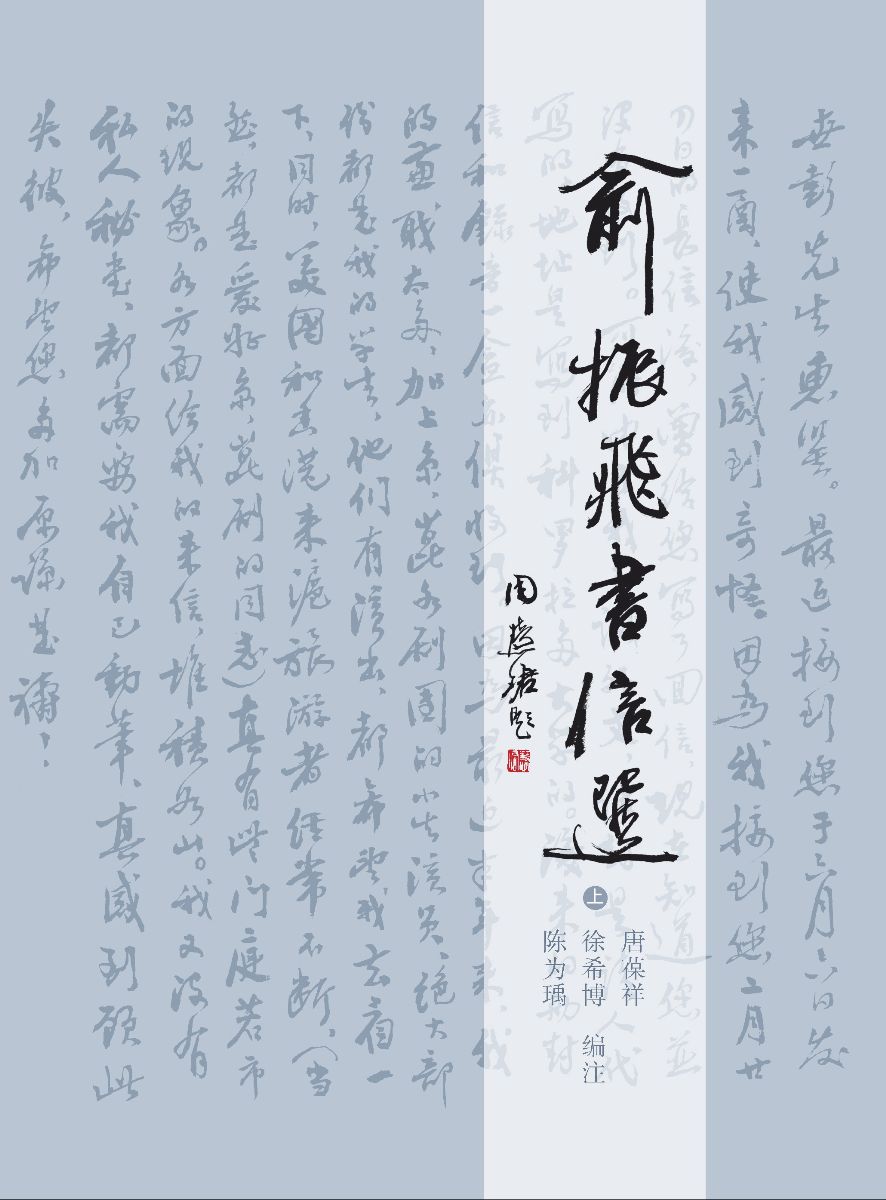

上海戏曲学校在此时出版《俞振飞书信选》,并计划以此为开端,开始对俞振飞及其艺术进行深入研究,并进一步传承其京、昆艺术,既是我们的一份心意,也是当今教育文化大好环境带来的一种笃定。

《俞振飞书信选》的编纂

唐葆祥

俞振飞喜欢写信,他自一九二○年离开父亲到上海谋事起,到一九九二年去世的七十余年中,给他父亲、亲戚、朋友、同事、学生等所写书信不下一两千封。可惜的是他“文革”前所写的信件,大多散失无存,现在我们能收集到的,多是“文革”后期及“文革”之后的,也有数百件之多。由于时间、精力等条件的限制,先由上海古籍出版社出版《俞振飞书信选》。是书分上下两编,上编计六十九封,是俞振飞写给亲属、朋友、同事、学生的书信,另附录两则,由唐葆祥、陈为瑀编注;下编计六十九封,为俞振飞写给徐希博个人的书信,由徐希博、陈为瑀编注。还有许多书信,今后有条件的话,可出《续编》。

在俞振飞的学生中,蔡正仁、岳美缇得到俞老师的书信最多,达三百多封,而且大多是谈戏、谈艺术的。在“文革”中,这些信件被迫上缴,作为批判材料,之后就不知去向,这是非常遗憾的。现在出版的这些书信中,既有谈艺术,也有谈生活的,对于研究俞振飞的艺术观点、风格,了解俞振飞的思想、性情、品格,以及这一时期的社会风貌、京昆界现状都是极为宝贵的第一手资料。我们在收集和编注这些书信的过程中得到书信主人及其家属,尤其是李蔷华老师的大力支持,得到叶长海教授的鼓励和帮助,上海戏剧学院附属戏曲学校出于对老校长的尊敬和缅怀,出资编纂出版,既是高瞻远瞩,亦为功德无量,在此一并致谢!

特殊时期俞老生命历程的宝贵见证

徐希博

我出身于昆曲世家,祖父徐凌云先生及父亲徐子权先生为著名昆曲曲家。我从小受家庭熏陶,耳濡目染,接触和涉猎了大量的昆曲经典。当时被誉为“江南曲圣”的俞粟庐先生,为培养儿子俞振飞,让其六岁习曲,十四岁便登台献艺。徐、俞两家,自那时起便常谈艺论曲,过从甚密。清末民初昆曲界流传的“俞家唱,徐家做”的美誉,讲的就是以俞粟庐为代表的“俞派”唱腔及以徐凌云为代表的昆曲表演特色。我与俞振飞先生的相识相知就是在这样的环境中开始的。数十年中,俞老与我无话不谈,结下了深厚的友情。尤其是“文革”期间,俞老身心受到极度摧残,长时间郁郁寡欢,无人倾诉,唯有通过片言只语,聊吐心中之苦闷。十年之中,仅给我寄来的信件便有一百五十余封,其中生活琐事、朋友情怀、艺术理想,以及难以掩饰的孤寂之情都跃然纸上,成为那一特殊时期俞老生命历程的宝贵见证。我出于一种本能,将这一批信件的绝大部分保存了下来。光阴荏苒,俞老离世一晃已十九年,而我亦进入耄耋之年。睹物思人,感慨系之矣!

今将其中部分信件,托小友为瑀一起整理成册,付梓面世。后人如能在这些信件里,感悟到一位京昆大师的人生历程,并从中获得些许启示的话,便是我最大的欣慰。

我编《俞振飞书信选》

陈为瑀

三年前,我从徐希博老师处看到了俞振飞先生在“文革”期间及二十世纪八十年代致他的一百四十余封信件,当时深感震惊!众多信函,竟然还保存得如此完整!我迫不及待地开始了对信件的阅读,在阅读中,我渐渐地感觉到一位京昆大师在那个特殊年代中所走过的艰难路程。无论是对于家庭和生活,抑或对于自身状况的忧虑、不安、无助等等,都真切地向我扑面而来,这种景象很大程度上还原了一个真正的俞振飞,一个在逆境与绝望中挣扎并希冀奇迹会出现的俞振飞!“我要活下去”、“我的一生,自知不是一个心胸狭隘的人,更不是一个顽固不化的人。”看着看着,会感觉到俞老正用颤抖的双手,在黯淡的灯光下书写着内心的寂寞和凄凉,那是整整十年的光阴和岁月!于是,我本能地意识到有必要将其中大部分信件公诸于世,从历史文献学和昆曲发展史的角度,包括对俞老个人生平的研究来看,都是至为重要的。

俞老致徐希博的信件共一百四十余封,经过筛选,我们选用了其中的六十九封。

为弄清信件中的一些人物和事件,三年来,徐希博老师不顾身体衰弱,坚持向我认真讲述,回忆当时的情况,此情此景仍历历在目。

令人欣慰的是郭宇院长及学校其他领导对俞老信件均高度重视,使得《俞振飞书信选》能在俞老一一○周年诞辰之际顺利出版。

(《俞粟庐书信集》,上海古籍出版社2012年6月出版,定价400.00元;《俞振飞书信选》,上海古籍出版社2012年6月出版,定价88.00元)