当前位置:首页 >> 业界动态

上海图书馆是我国大型综合性研究型公共图书馆,藏有各类中外文献5200余万册(件)。中国文化名人手稿馆是上海图书馆的专题特种文献收藏研究部门,馆藏中国现当代名人的著作手稿、信函、日记、笔记和书画等资料近6万件,是我国公共文化机构中具有综合性征集、保护、展示、宣传和研究文化名人手稿文献的专业收藏馆。

上海图书馆历来重视手稿文献的征集与收藏,经数代同仁的不断努力,馆藏明清诗文、专著、日记、笔记等稿本和名家尺牍近15万种(件),精彩纷呈;另有近代名人档案原件20余万件,所藏各类手稿数量居于国内图书馆前茅。中国文化名人手稿馆秉承上海图书馆重视手稿的收藏传统,从20世纪50年代起,在国内专家学者、文化人士和其家属的热诚支持下,手稿收藏坚持不懈,藏品丰富多彩,中国现当代文化史上一批名家名作的原始手稿荟萃于此,得到了完善的保存,为专业研究和利用提供了宝贵的资料,成为流芳百世、惠泽后人的珍贵文献。

上海图书馆中国文化名人手稿馆的前身是1992年成立的中国文化名人手稿室,1996年上海图书馆新馆落成后改为现名,并在总馆楼宇内专设文化名人手稿陈列馆,常年向读者展示中国现当代各界名人的各类手稿、签名本、照片和书法作品,让读者在亲睹名人手泽中进一步认识名家名作。同时,本馆还认真开展手稿的整理研究和出版工作,陆续推出了十余种图书,促进了馆藏手稿资源的宣传与服务。

在中外文献史上,手稿是一种具有重要历史地位的文本形式。在以书写方式为主的时期,人类思想和知识的传播除口承文化形态之外,文字和符号的记录成为人们的主要表达媒介,人们通过各种直接的书写工具和不同的载体,形成了丰富的文本形式。从文本之间的关系来看,手迹与手稿的关系并不能等同视之,手迹是所有书写形式的产物,而手稿则是其中作者的一种创作行为的结果。在印刷术发明之前,著作的传播主要是抄写。欧洲中世纪的神学、历史和文学等作品的传世主要依靠专司缮写的僧侣们用“书缮体”精心抄写。尽管这些书字迹工整,装饰精美,但不能视之为手稿。同样,在中国和东方其他国家,作品的传抄是一种普遍的文献传播形式。这些“手迹”只能算作抄本,其抄写者并不是“作者”。世界媒体理论大师麦克鲁汉曾说:“抄写文化没有作者,也没有大众。作者和大众都是印刷术创造出来的。”(麦克鲁汉著,赖盈满译《古腾堡星系——活版印刷人的造成》第191页,台湾猎头鹰出版社,2008年)。所以,我们在确定“手稿”概念时,通常情况下不能忽略作者的要素。

因此,手稿只是指作者以文字、符号亲自书写的稿本,是各类作品的原始记录,是作者将其正式印行(或传抄)发布前的各种文本。诸如初稿,历次修改稿、定稿和清样(或打印)、校改稿等。在历史上,手稿作为一种特殊的文本类型,其文献收藏的重要性与价值在相当长的时期内并不为人们所重视。手稿作为相对于印本而言的原始文献,其独立形态的文本均可视为孤本,但其文本的社会影响力有明显的局限性。对于未刊之前的手稿,除作者之外的阅读受众人数甚少。手稿的境遇往往是或深藏匣底,孤芳自赏,或展于友朋,同气相求,而作品一旦付印发行,手稿常常遭弃。在完全以笔为书写的时代,每一本被印出版的书和文章应该皆有手稿,但大多数在付印之后未能得到妥善保存而亡佚了。这是古代手稿传世稀少、现代手稿散失严重的一大原因。特别在中国,天灾人祸所造成的文献之厄,实在是令人扼腕。

近百年来,人们的书写方式、出版环境和人际沟通形式发生了明显的变革。手稿产生的条件已是时过境迁,每况愈下。20世纪初期,在“新文化运动”的风潮下,中国的文人们与各界人士纷纷换笔,便利的钢笔逐渐取代了传统的毛笔。之后,铅笔、圆珠笔等也易手在握,直到20世纪末期电脑普及后的再次换笔,“敲键盘”渐渐代替了“爬格子”。而中国现代出版业的成熟发展,使手稿转换为印本的过程大为便捷,致使作者的写作动机大多以出版为主要目标。在观念上,“手稿”与“铅字”的价值关系也已旋乾转坤,作品出版之后的手稿成为可有可无之物,出版机构内的作者手稿也遭遇被各种形式大量处理的境况。近二十年来,我们深切地体验到现代技术对人际交流行为的巨大冲击,手机与网络,不仅让人们的书写形式改弦更张,短信和电子邮件取代了书信,而且使个人的作品无须通过“手稿”和“出版”而得到发表成为了现实。所以,手稿的生态环境所发生的一系列变化,引起了人们的关注与思考。目前,手稿已成为一种不可再生的稀缺性文献。

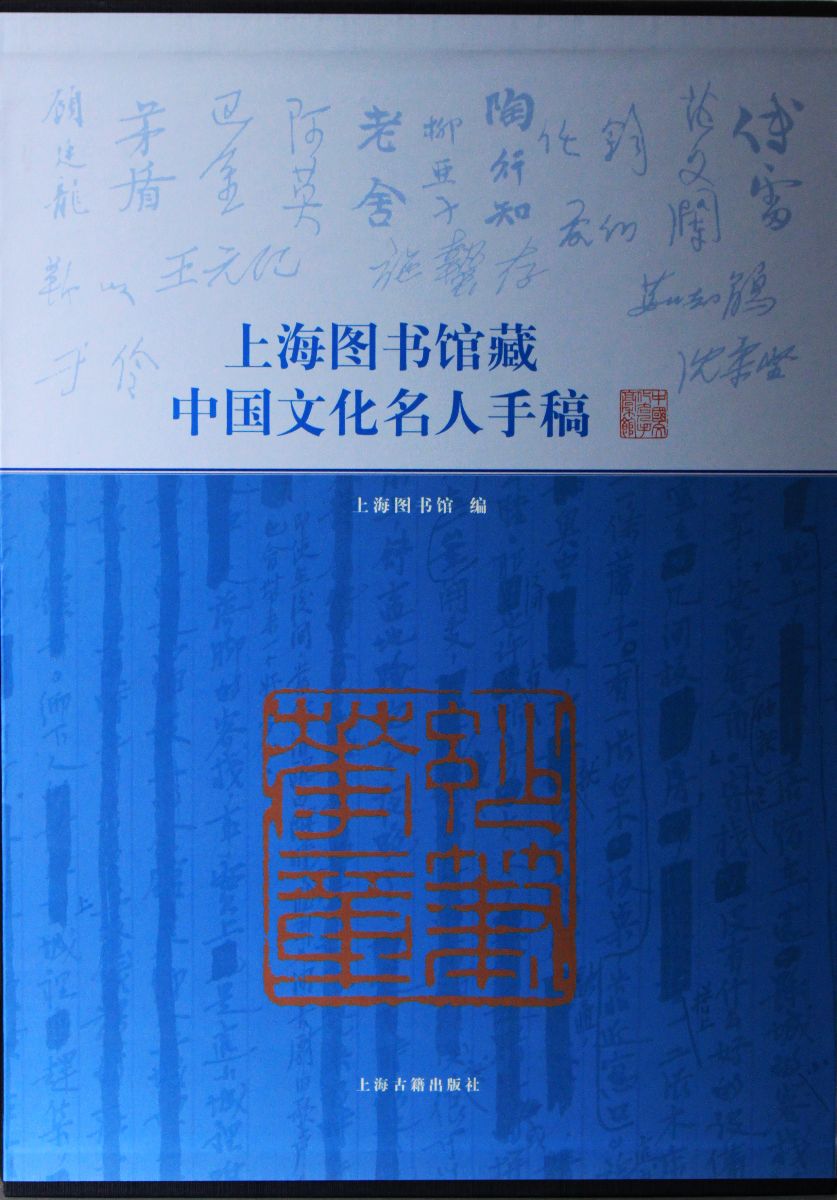

在中国传统版本学中,“稿本”是一个重要的研究领域,近年来成果迭出,见识渐深。上海图书馆的专家们对此做出了积极的重要贡献,通过历年来所开展的稿本专题研究,出版了《中国古籍稿钞校本图录》、《上海图书馆藏明清名家手稿》和《明清稿钞校本鉴定》等著作,奠定了上海图书馆手稿研究的学术基础。《上海图书馆藏中国文化名人手稿》是上海图书馆稿本研究的延续性项目,主要对馆藏中国现当代文化名人的著述稿择要介绍,以此管窥上海图书馆中国文化名人手稿馆的收藏。

主要手稿简介:

当代最具影响力的散文集之一——《随想录》

1978年,香港《大公报》副刊《大公园》的编辑潘际炯向巴金约稿,此时的巴金正有痛苦的回忆、深刻的反思和创作的意图,遂从当时正在翻译的赫尔岑回忆录《往事与随想》题目上获取灵感,建议潘际炯在副刊上开辟“随想录”专栏。同年,日本影片《望乡》在国内上映,一时引来众多评论,对此片巴金谈了自己的看法,即是《随想录》第一、二篇《谈〈望乡〉》和《再谈〈望乡〉》。此后,《随想录》的创作连载历时八年,几经风波。《随想录》的手稿很少有哪篇是一挥而就,往往几经修改。我们能从这些修改中读到巴金严谨的创作态度和优雅的笔调文风,更能领会到巴金创作中完整的心灵轨迹和隐藏的思绪演变,要真正读懂《随想录》,就不能不阅读《随想录》手稿。

陶行知《行知诗歌集·第一卷》背后的秘辛

1945年12月9日,陶行知明知危险而参加了昆明“一二·一”反内战死难烈士公祭大会。为了使自己珍爱的诗稿能传之后世而不至亡佚,他决定将诗稿寄至各处,托付友人保存。这批手稿后来流转至美国。1993年中国民主促进会副主席邓伟志去波士顿开会,陶行知老友克拉克的儿子小克拉克便把这本《行知诗歌集·第一卷》的手稿交予邓伟志。根据考证,复写的诗歌其实都已出版,只是在次序上略有调整。但是该诗集的序言之前并未刊布过,在以往出版的各个《陶行知全集》版本中都没有收录此篇手稿。1997年9月,陶行知夫人吴树琴女士将此篇珍贵的手稿赠予上海图书馆。辗转大洋两岸,经历半个世纪时代变迁的陶行知先生真迹,终于回到了它的故土。

(《上海图书馆藏中国文化名人手稿》,上海古籍出版社2011年11月出版,定价580.00元)